Prolog

Diese Geschichte über die Kirche beginnt mit der Politik. Es ist Juli 2023, das Sommerloch vor dem heissen Wahlherbst, und plötzlich spricht die halbe Schweiz über einen Begriff, der sonst nur in Politologieseminaren fällt: affektive Polarisierung. Gemeint ist damit ein angeblich zunehmendes Schwarz-weiss-Denken, eine Unterteilung in «Wir Guten» und «Die bösen anderen» und damit auch eine immer stärkere Unwilligkeit, Kompromisse zu schliessen. Wir würden uns nur noch anbrüllen, statt Lösungen für drängende politische Probleme zu finden – so zumindest die in zahlreichen Medienberichten kolportierte These.

Tatsächlich sind in jüngerer Vergangenheit manche Debatten aus dem Ruder gelaufen. Geschlechtergerechte Sprache oder Rechte für Transmenschen entpuppten sich als Garanten für geharnischte Leserbriefe – oder Schlimmeres. Die reformierten Kirchen bekamen diese Entwicklung zu spüren, als sie 2019 über die Trauung homosexueller Paare debattierten.

Über 150 Pfarrer und Behördenmitglieder schrieben damals einen offenen Brief, in dem sie deutlich gegen die sich abzeichnende Öffnung der Ehe Stellung bezogen. Dies sei nichts anderes als ein «Segen ohne Segenzusage Gottes» – und das komme einem «Missbrauch» von Gottes Namen gleich. Die Reaktionen darauf: fassungslos bis wütend. Auch in Asylfragen oder der Klimadebatte gehen die Wogen innerhalb der Kirchen immer wieder hoch, zuletzt etwa 2020 bei der Konzernverantwortungsinitiative.

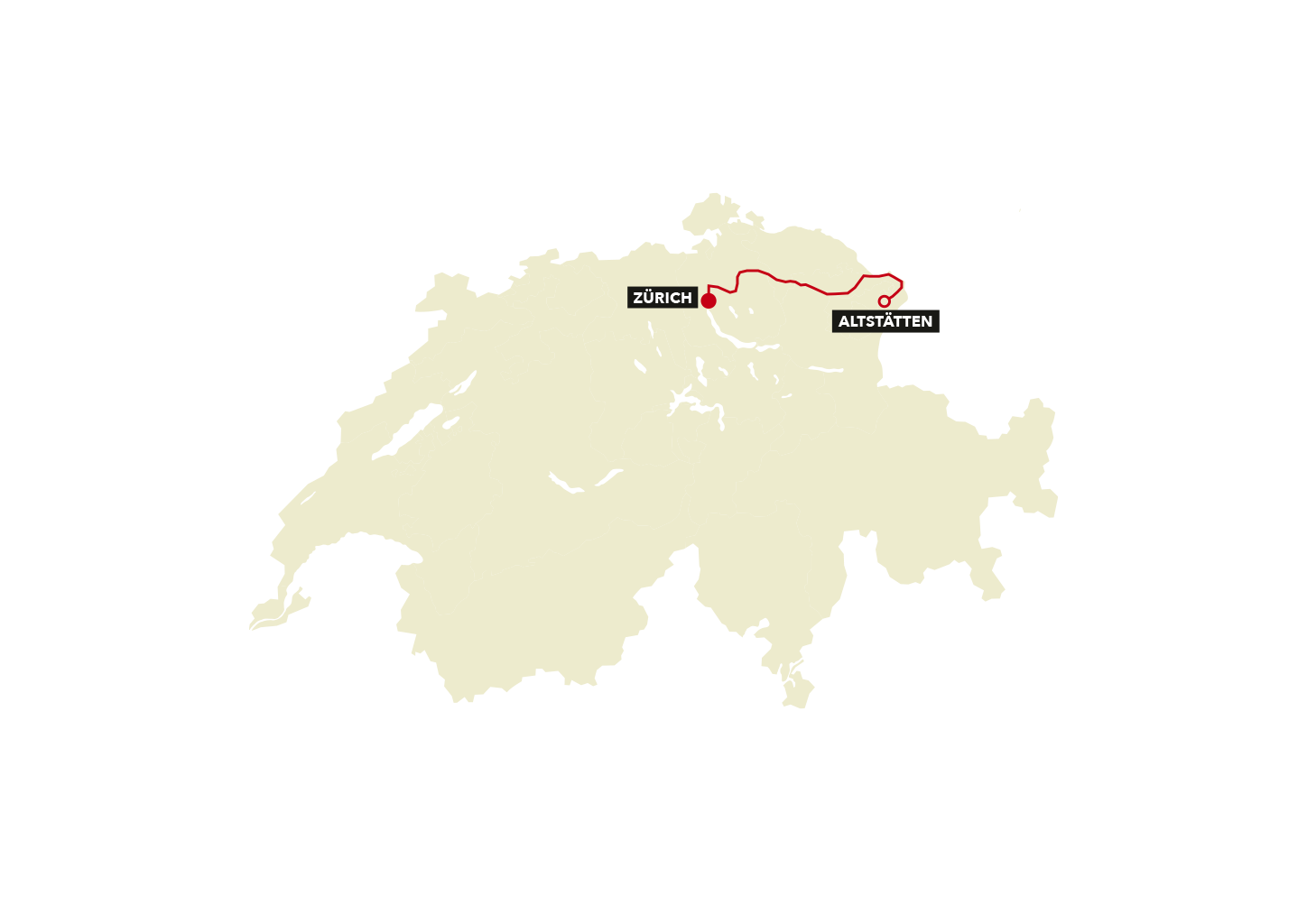

Was also ist los mit diesem Land, das im Sommer 2023 kurz davor steht, ein neues Parlament zu wählen? Und was mit diesen Reformierten, die sich um mehr Sichtbarkeit – ja man könnte schon fast sagen, eine «Corporate Identity» – bemühen, sich aber gleichzeitig die Uneinigkeit und das Ringen um Positionen auf die Fahne geschrieben haben? Sind wir wirklich derart polarisiert? Und wäre das überhaupt so schlimm? Eine Reise zu den Polen der Landeskirche und in die Mitte der Schweizer Gesellschaft – mit den Themen Gender, Migration und Klima als Kompass.

Gender: Von Altstätten nach Zürich

Altstätten liegt mitten in Europa. Der Hauptort des Oberen Rheintals im Kanton St. Gallen ist nur einen Steinwurf von der österreichischen Grenze entfernt. Und vom Hohen Kasten, dem Wahrzeichen der Region, bietet sich ein Blick auf gleich sechs Länder: Neben Österreich, Liechtenstein und der Schweiz sind bei stimmiger Wetterlage auch Gipfel in Deutschland, Frankreich und Italien zu sehen.

Seiner Lage am Fuss der Berge und mit dem Rhein vor der Haustür hat Altstätten seinen Status als historische Marktstadt zu verdanken. Das merkt man dem Ort bis heute an: stolzes Fachwerk, Laubengänge und mit Geranien geschmückte Brunnen, zwei Kirchen direkt nebeneinander, die Türme der Katholischen weit dominanter.

Blick ins Zentrum der historischen Marktstadt Altstätten im St. Galler Rheintal, wo die Reformierten in der Minderheit sind.

Marcel Ammann arbeitet seit 2016 in Altstätten als Pfarrer. Er sagt, auf dem katholisch geprägten St. Galler Land seien die Reformierten in der Minderheit. «Aber ich sehe das positiv. Mir scheint, die Menschen seien hier noch ein bisschen frommer als anderswo.»

Ammann ist einer der Pfarrer, die 2019 den Brief gegen die Ehe für alle unterzeichnet haben. Seinen Standpunkt hat er seither nicht geändert: «Als einer, der sich bei der Amtseinsetzung als Pfarrer verpflichtete, das Evangelium zu verkünden, kann ich nicht anders», sagt er. Für ihn sei der Entscheid der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS, damals noch Kirchenbund), ihren Mitgliedern die Öffnung der Trauung zu empfehlen, ein falscher Kompromiss gewesen, ein Zugeständnis an den modernen Zeitgeist. Die EKS und viele Landeskirchen würden sich zu sehr dem «gesellschaftlichen Mainstream» anpassen – und sich dabei immer weiter von der christlichen Grundlage, dem Evangelium, entfernen.

Für das Gespräch nimmt Amman auf einem Barhocker im modernen, aber etwas funktionalen Foyer des reformierten Kirchgemeindehauses Platz. Hohe Decken, eine Kaffeemaschine mit Zubehör, an der Wand Broschüren und Plakate von Angeboten der Kirchgemeinde. Ammann trägt eine dünne, blaue Daunenjacke und rote Turnschuhe, sein Gesicht ist gebräunt. Nächste Woche will er pilgern gehen, «Übergänge» ist das Motto – er wird in anderthalb Jahren pensioniert.

Marcel Ammann ist seit 2016 Pfarrer in Altstätten.

Aufgewachsen ist Ammann in der Stadt Zürich mit loser Verbindung zu einer Freikirche. Der Pfarrer seiner Gemeinde sei alt gewesen, mit zittrigen Händen sei er sonntags vor einer kleinen Gruppe Menschen gestanden. Mit diesem tattrigen Bild von Kirche wollte Ammann nichts zu tun haben. «Als Jugendlicher dachte ich, nur dumme Menschen seien gläubig – die wüssten es halt nicht besser.»

Das änderte sich, als die Gemeinde einen neuen Leiter bekam, Aviatik-Ingenieur, in der Welt herumgekommen, jung und charismatisch. Innerhalb kurzer Zeit seien an die 600 Menschen in die Gottesdienste gekommen, wegen des Ansturmes habe man neue Räumlichkeiten suchen müssen. Ammann beschreibt es als Inspiration, als Aufbruch. «In dieser Zeit wurde ich zum Christen – nicht mehr bloss auf dem Papier.»

Dass er später reformierte Theologie studierte und an der Universität Zürich abschloss, hatte pragmatische Gründe: Er wollte sich beide Wege offenhalten, den landes- wie den freikirchlichen. Für seinen Hintergrund sei er dankbar, sagt er. Auf die Frage, ob er damit auch mal anecke, antwortet er: Über Frömmigkeit spreche man in der Schweiz wenig, selbst in der Kirche. Und: Unterschiedliche Meinungen habe es unter Christen immer schon gegeben, das gelte es auszuhalten.

«Man kann ja glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber warum im Namen des Christentums?» Marcel Ammann

Diesen Satz hört oft, wer mit Reformierten über ihre Kirche spricht. Da es kein Lehramt gibt wie etwa bei den Katholiken, können nicht nur die Meinungen der Mitglieder diametral auseinandergehen, sondern auch die theologischen Haltungen von Pfarrern, Kirchenleitungen oder sogar ganzen Kantonalkirchen. «Einheit in Vielfalt» lautet denn auch der Leitsatz, den sich die EKS 2020 in die Verfassung geschrieben hat und der sich ebenso auf das weltweite Christentum bezieht wie auf die Gemeinschaft der Kantonalkirchen und Kirchgemeinden.

Ziel der neuen Verfassung war es unter anderem, eine Organisation zu schaffen, die in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird – stärker, agiler, sichtbarer. Eben eine Kirche, statt wie vorher ein loser Verbund von mehreren Kantonalkirchen. Da Diversität die Schweizer Reformierten aber im Kern ausmacht, ist jeder Versuch, ihnen etwas Uniformierendes überstülpen zu wollen, mit Abwehr verbunden. «Einheit in Vielfalt» soll dem entgegenwirken. Es ist ein schöner Gedanke, aber ein tückischer – denn wie geht Einheit, wenn die geäusserte und gelebte Vielfalt Aspekte berührt, die jedem und jeder heilig sind? Wenn es, um es lapidar zu formulieren, ans Eingemachte geht?

Für Marcel Ammann stellt sich diese Frage beim Genderthema, aber auch bei der Anerkennung von Gott als oberster Instanz. Er sagt, ein homosexuelles Paar würde er nicht trauen. Pfarrerinnen, die queere Lebensstile als christlich taxieren, müssten zudem erst einmal nachweisen, auf welcher biblischen Grundlage sie ihre Positionen aufbauten. «Man kann ja glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber warum im Namen des Christentums?» Dass es gar Pfarrer gebe, die nicht mehr an einen personalen Gott glaubten, sei für ihn unverständlich und ein «Verrat»; sie seien besser bei den Freidenkern aufgehoben.

Auf die Nachfrage, ob man umgekehrt nicht auch sagen könnte, dass Menschen mit theologisch sehr konservativen Ansichten besser in eine Freikirche passen würden statt in eine Institution, die per Definition für alle da sein will, antwortet Ammann: «‹Für alle da sein› bedeutet nicht, alles gutzuheissen. Sonst müssten wir uns als Kirche auch positiv zu Pädophilie und anderen Verfehlungen stellen.» Zudem seien Freikirchen ebenfalls Kirche. Der Unterschied bestehe vor allem in der Organisationsform, nicht im Inhalt. «Sie gründen auf demselben Evangelium und sind nicht zweitklassig!»

Es sind kontroverse Aussagen, die den Eindruck erwecken, Ammann hätte lieber eine kleinere Kirche als eine, die «ihr Fähnlein nach dem Wind richtet». Dennoch, wie ein Spalter wirkt er nicht; sein Bemühen um eine Kirche, die nahe am Leben ist, nimmt man ihm ab. «Für die Zukunft wünsche ich mir eine Kirche, die die Menschen liebt und die auch so wahrgenommen wird. Eine Kirche, die Orientierung bietet, ohne einengend zu werden.» Dafür sei es wichtig, alle Meinungen zuzulassen, nicht nur die liberalen. Einheit in Vielfalt eben. Doch wie genau das funktionieren kann, das bleibt auch an diesem Nachmittag vorerst offen.

***

Im Zürcher «Chreis Cheib» sind noch Spuren der vergangenen Partynacht zu sehen. Flecken von Erbrochenem auf dem Boden, leere Bierdosen an einer Ecke. Ein vorbeirauschendes Tram reisst einen Plastikbecher mit, es scheppert auf der Strasse. Kurz darauf beginnen die Kirchenglocken der Johanneskirche beim Limmatplatz zu läuten.

Wie in vielen Kirchen sind auch hier die meisten Besucher schon älter. Der Gottesdienst trägt feministische Züge: Pfarrerin Liv Zumstein spricht von «working moms» oder von Gott, die «ihr» Angesicht leuchten lässt über den Menschen. Vor wenigen Wochen habe sie angefangen, das Vaterunser in gerechter Sprache zu beten, sagt sie später im Gespräch. In dieser Version lautet die erste Zeile: «Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel, dein Name werde geheiligt.» Zumstein findet: «In unseren Kirchenliedern ist dauernd vom Herrn die Rede. Da können wir im Rest des Gottesdienstes gut einen Kontrapunkt setzen.»

Liv Zumstein ist seit sieben Jahren Pfarrerin an der Johanneskirche in Zürich.

Zumstein ist seit sieben Jahren Pfarrerin an der Johanneskirche. Diese gehört zum Kirchenkreis 4/5, der unter anderem die Langstrasse und das ehemalige Industriequartier rund um den Escher-Wyss-Platz umfasst. Der Stadtteil ist bekannt für seine Bars und Clubs, für den Strassenstrich, für seine Diversität. Nur noch 17 Prozent der Stadtzürcher Bevölkerung sind reformiert – im «Chreis Cheib» dürften es noch weniger sein.

Darauf musste die Johanneskirche reagieren: Der Religionsunterricht findet für die ganze Primarschulstufe gemeinsam statt und wird in Form eines Lagers während der Ferien durchgeführt. Einerseits, um eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit für arbeitende Eltern und ein Erlebnis für die Kinder zu bieten. Andererseits, weil sonst gar nicht genügend Teilnehmerinnen zusammenkämen. Es gibt Kunstinstallationen und Musik-Vesper, Singen mit den Kindern vom nahe gelegenen Bundesasylzentrum oder Sprachcafés.

«Als die Ehe für alle kam, war das für uns bereits kalter Kaffee.» Liv Zumstein

Klassische Gottesdienste finden dagegen nur noch einmal im Monat statt. Etwa an diesem Sonntag. Erstmals nach einem rekordwarmen Herbst ist es kühl, der Wahlkampf in der Schweiz nähert sich seinem Höhepunkt und der blutige Angriff der Hamas auf Israel ist erst wenige Tage her. In den Gottesdienst von Liv Zumstein fliessen all diese Themen ein. Sie spüre, dass die Menschen im Quartier sich Sorgen machten – um das Klima, aber auch um die Rechte von Geflüchteten, Frauen, Queers.

In der Kirchgemeinde gebe es einige LGBTQ-Personen. «Als die Ehe für alle kam, war das für uns bereits kalter Kaffee», sagt Zumstein. Sie selbst lebt heute mit einem Mann zusammen, als junge Erwachsene habe sie aber lesbisch gefühlt. «Ich hatte ständig Diskussionen mit Menschen aus Freikirchen deswegen. Und ich merkte, dass mir die Argumente fehlten, um auf der Basis von Religion oder Glauben etwas entgegenzuhalten.»

Das war mit ein Grund, warum sie später Theologie studierte. Heute antwortet sie auf die Frage, worauf sich queerfreundliche Theologie stützt, wie aus der Pistole geschossen: «Gottebenbildlichkeit!» Sie zieht dabei die Brauen hoch und schüttelt leicht den Kopf, ganz so, als sei das doch selbstverständlich. «In der Bibel steht, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen wurde. Wenn es queere Menschen gibt, dann gilt das auch für sie – dann ist Queerness nichts anderes als ein Bild von Gott.»

Nur noch 17 Prozent der Bevölkerung der Stadt Zürich sind reformiert. Rund um die Johanneskirche im Zürcher Kreis 5 dürften es noch weniger sein.

Wie geht sie damit um, dass es in ihrer Kirche Menschen gibt, die in dieser Frage fundamental anders denken? Zumstein überlegt kurz. Dann sagt sie: «Für mich ist ‹Einheit in Vielfalt› nicht erstrebenswert. Mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill, mit Papst Franziskus, aber auch mit gewissen reformierten Kreisen kann ich mich einfach nicht verbunden fühlen.» Das Christentum habe viele schwierige Seiten. Es sei wichtig, sich dieser bewusst zu sein und Paroli zu bieten, wenn Menschen mit religiösen Argumenten ihrer Würde oder grundlegender Rechte beraubt würden. Genauso wichtig sei es aber auch, das eigene Denken und die eigenen Ansichten zu kultivieren. «Etwas anderes wachsen zu lassen. Das versuchen wir in der Johanneskirche.»

Dem pflichtet Marco Amherd bei. Der 35jährige ist Kantor, Intendant des Davos-Festivals und an der Johanneskirche verantwortlich für die musikalische Leitung. Als Katholik im Wallis aufgewachsen, kam er zwar früh mit der Kirche in Kontakt. Während des Orgelstudiums, das auch ein gewisses Mass an Theologie beinhaltet, begann er jedoch kirchliche Strukturen oder die paternalistische Sprache biblischer Texte zu hinterfragen. Er sagt, in katholischen oder sehr konservativen reformierten Kirchen würde er nicht arbeiten. «Aber hier passt es.»

Kantor Marco Amherd ist an der Johanneskirche verantwortlich für die musikalische Leitung.

Amherd erfüllt es mit Sorge, dass gerade Genderdebatten zunehmend gehässig geführt werden. Er spricht von einem Backlash. «Lange glaubte ich an eine progressive Entwicklung, dass die Situation für Minderheiten einfach immer besser wird. Das ist aber nicht so.» Er versucht auf seine Art Gegensteuer zu geben. Etwa indem er einzelne Wörter besonders altertümlicher Liedtexte abändert. Indem er gezielt Stücke von Komponistinnen oder zeitgenössischen Musikern heraussucht. Oder indem er Werke, die aus heutiger Sicht schwer zu verdauen sind, zusammen mit seinen Chören kontextualisiert. Das sei auch aus künstlerischer Sicht wertvoll.

Der Sonntagmorgen ist mittlerweile in den Nachmittag übergegangen, der Sigrist räumt im Kirchgemeindehaus leere Kaffeetassen und Brotkörbe weg, Überbleibsel des Kirchenkaffees. Amherd und Zumstein verabschieden sich und eilen zurück in die Kirche, wo noch die Kollekte wartet. Sie geht an einen Verein, der Kinder in Südostasien unterstützt.

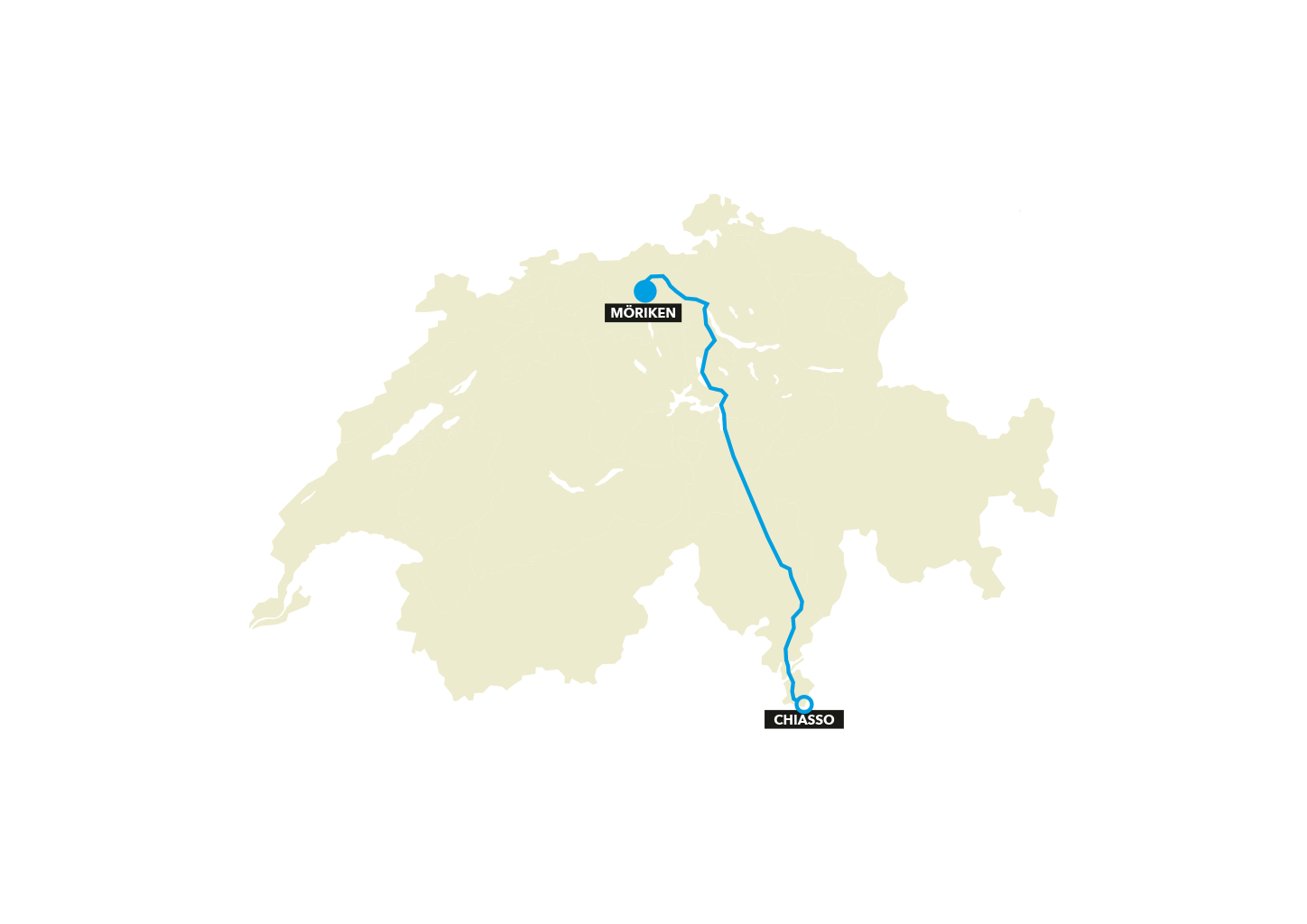

Migration: Von Chiasso nach Möriken

Das Wandbild in der Bahnhofshalle von Chiasso ist gegen den Baustaub mit einer dünnen Plastikfolie abgedeckt. Das Motiv ist dennoch gut sichtbar: Ein Mann im einfachen Anzug, dunkler Teint und schwarzer Schnäuzer, ein kleines Bündel an einem Stock über der Schulter. Hinter ihm in der kargen Landschaft zwei Frauen und ein Mädchen, die traurig zu Boden blicken. «L’emigrante» heisst das Werk von Pietro Chiesa, das sich mit der Auswanderung der Tessiner bis weit ins 20. Jahrhundert hinein beschäftigt.

Fünf Schritte weiter, in der Unterführung, die zu den Gleisen führt, prangt ein Wahlplakat der Liberali Radicali. Ähnlich wie ihr Deutschschweizer Pendant kämpft die Tessiner FDP mit klassisch bürgerlichen Themen wie Bürokratieabbau und Steuerpolitik um Sitze im Parlament. Gleichzeitig ist sie aber auch auf den Migrationszug von rechts aufgesprungen: Da die beiden wichtigsten Fluchtrouten derzeit in Norditalien zusammentreffen und sowohl die Zahl der Asylgesuche wie auch die Zahl der illegalen Grenzübertritte insbesondere im Süden jüngst gestiegen sind, wird das Thema wieder verstärkt in den Blick genommen.

Moreno Colombo, ehemaliger Bürgermeister von Chiasso und jetzt Nationalratskandidat der Liberalen, hat dem «Tages-Anzeiger» dazu ein titelwürdiges Zitat geliefert: «Abbiamo un problema» – wir haben ein Problem. Ein Problem mit der Einwanderung.

Viele nennen sie «La mamma»: Lara Robbiani vom Verein DaRe.

Fünfzig Kilometer weiter nördlich kann Lara Robbiani darüber nur den Kopf schütteln. «La mamma», wie sie hier viele nennen, steht im Eingangsbereich des Zentrums DaRe in Bellinzona, um sie herum stapeln sich Kleider und Spielsachen, eine vollbehängte Garderobe steht im Weg. Drei Freiwillige bringen immer weitere Säcke, dazwischen ein Hund, der hoffnungsvoll ein grünes Stofftier vor immer ein anderes Paar Füsse legt. DaRe ist ein Verein, der sich für Geflüchtete einsetzt. Der Name ist ein Wortspiel: Ausgeschrieben heisst er «Diritto a Restare», Bleiberecht; gleichzeitig bedeutet «dare» auf Deutsch geben.

Lara Robbiani nervt es, dass im Tessin nur noch über Migration in dem Sinne gesprochen wird, wie Colombo und seine Liberalen es tun – und dass die Botschaft von «L’emigrante», dass es gerade im Südkanton auch mal anders war, vergessen gegangen zu sein scheint. «Wir haben kein Problem mit Migration», sagt Robbiani. «Das einzige Problem, das wir haben, ist der Rassismus.»

Sie geht zu einem Schrank und holt einen Zeitungsbogen heraus. Zu sehen ist ein Teil der Befestigungsanlage von Bellinzona, an der ein riesiges Transparent hängt: «Migrants, go home – migranti a casa» steht darauf. Aufgehängt wurde es von der Jungen Tat, einer Gruppierung, die als rechtsextrem eingestuft wird, gemäss Medienberichten aber auch Verbindungen zur SVP und zur Jungen SVP hat. Robbiani deutet mit der Hand auf das Foto in der Zeitung. «Wo sind die Stimmen, die sich gegen so etwas zur Wehr setzen? Wo sind die kirchlichen Stimmen?»

«Hier musst du als Katholikin sein wie Mutter Theresa. Das passt nicht zu mir.» Lara Robbiani

Robbiani gehört zu den Reformierten, die sich eine politische Kirche wünschen – und eine, die bedingungslos auf der Seite der Schwachen steht. Für sie war Jesus nichts anderes als «der erste richtige Sozialist», und so wie er nie still gewesen sei, wolle auch sie Ungerechtigkeiten nicht schweigend hinnehmen. Sie spricht von zwei Seiten einer Medaille: Auf der einen Seite ihr Glaube, der sie bewegt, auf der anderen ihr politischer Aktivismus.

Für die Migrantinnen im Kanton könne die Kirche mehr tun, ist sie überzeugt. Zwar gebe es engagierte Einzelpersonen, aber die Institution bleibe im Hintergrund. «Als Reformierte sind wir hier in der Minderheit. Viele denken, es sei besser, sich ruhig zu verhalten.»

Aufgewachsen ist Robbiani als Kind Tessiner Eltern in Zürich. Dort ging sie in die katholische Kirche, doch beschreibt sie diese als «fast schon reformiert»; so habe es zum Beispiel keine Madonna gegeben. Als sie zwölf war, kehrte die Familie in den Südkanton zurück – und Robbiani begann mit dem Katholizismus zu fremdeln. «Hier musst du als Katholikin sein wie Mutter Theresa. Das passt nicht zu mir», sagt sie dazu und lacht schallend.

Später beschäftigte sie sich mit feministischer Theologie, lernte ihren Mann, einen reformierten Pfarrer kennen. Schliesslich konvertierte sie. 15 Jahre arbeitete sie zudem als Religionslehrerin und leitete das Tessiner Büro des reformierten Hilfswerks Brot für alle (heute Heks).

Und nun also DaRe, der Verein, der Kleiderspenden für Bedürftige anbietet, Näh- und Italienischkurse, Elternberatung und Geschenkboxen für Geflüchtete, die hier ein Kind bekommen. Geplant waren diese Ausmasse nicht. Vielmehr entstand das Projekt aus einem spontanen Impuls heraus: Als ihre Tochter 2014 ein soziales Praktikum in einem Flüchtlingslager auf Sizilien machte, war Robbiani berührt von den Geschichten, die sie erzählte.

Erste kleine Hilfsaktionen folgten, Robbiani brachte Damenbinden und Shampoo in verschiedene Flüchtlingsunterkünfte im Tessin oder sammelte Kinderschuhe. Viele Menschen glaubten nicht, dass es in der Schweiz Bedürftige gibt, sagt sie und fügt an: «Migranten wie Tessiner, in der Armut sind wir alle gleich.» So hätten während der Pandemie auch viele Einheimische die Hilfe von DaRe in Anspruch genommen.

Wie das Wohnhaus einer etwas chaotischen Grossfamilie: der Sitz des Vereins DaRe in Bellinzona, der sich für Geflüchtete einsetzt.

Heute ist der Verein in einer ehemaligen Schule in der Nähe des Spitals untergebracht. Das Gebäude wirkt wie das Wohnhaus einer etwas chaotischen Grossfamilie, es herrscht ein dauerndes Kommen und Gehen. Ein eigener kleiner Kosmos, mit Robbiani im Zentrum. Als es heftig nach Chlor zu riechen beginnt, unterbricht sie kurz das Gespräch. «Teber», ruft sie der Eritreerin zu, die im Zentrum mithilft, «nimm bitte etwas weniger Putzmittel.» – «Va bene», schallt es aus einem der hinteren Zimmer zurück.

Robbiani kann auch unbequem sein. Sie erzählt, wie sie die Konfirmation ihrer eigenen Tochter verlassen habe, weil der Pfarrer von Hilfsbereitschaft predigte, zuvor jedoch einen Mann an der Tür abgewiesen hatte, der um Hilfe bat. Sie habe den Mann in eine Apotheke begleitet, weil er Insulin brauchte. Nicht überall kommt ihre Art gut an.

Als Tobias Ulbrich 2022 als Präsident der Tessiner Kirche zurücktrat, brachte eine Synodale sie als mögliche Nachfolgerin ins Spiel. Doch es gab so viel Gegenwind, dass sie gar nicht offiziell antrat. Sie glaubt, es lag daran, dass sie eine Frau ist, keine Theologin und dazu noch dezidiert links. «Manche werfen mir vor, ich würde zu viel streiten», sagt sie und macht eine Faust in der Luft. «Aber ich streite nicht, ich protestiere!»

So wie sie es sagt, klingt es wie eine Art urreformiertes Credo. Wie ein Echo des Zürcher Reformators, der für seine Disputationen berühmt wurde. Und für den Satz «Tut um Gottes Willen etwas Tapferes.»

***

Das auf einem Hügel gelegene Schloss Wildegg verbindet zwei Ortsteile, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Oben das ländliche Möriken, das politisch-kulturelle Zentrum der Gemeinde. Hier stehen das Gemeindehaus, die reformierte Kirche sowie ein ungewöhnlich grosser Event-Saal für 500 Gäste. Rund 30 Höhenmeter tiefer und einen Kilometer entfernt liegt Wildegg: Hier gibt es Arbeitsplätze, Verkehr, Baustellen. Statt Bauernhäuser prägen eine Zementfabrik und Wohnblöcke das Dorfbild, der Verkehr staut sich Richtung A1, der Ausländeranteil beträgt fast 50 Prozent.

Martin Kuse, seit 24 Jahren reformierter Pfarrer von Möriken-Wildegg im Kanton Aargau, steht vor dem Hotel Aarehof im unteren Ortsteil. Früher für das Filet vom «heissen Stein» bekannt, beherbergt der Gasthof seit Juni dieses Jahres Flüchtlinge. Bevor das Haus saniert wird, leben für drei Jahre 140 vornehmlich junge Männer im Hotel.

Martin Kuse ist seit 24 Jahren Pfarrer in Möriken-Wildegg im Kanton Aargau.

«Die Stimmung war aufgeladen», erzählt Kuse von der Zeit vor dem Einzug. Eine Petition, eine angekündigte Demo und stets viel Polizei. «Keine Übergriffe auf unsere Frauen!» lautete der Titel der Petition, die von 2000 Menschen unterschrieben wurde und mit der die Umnutzung des Hotels verhindert werden sollte.

«Die Erzählung von Asylbewerbern, die Mädchen vergewaltigen, ist mächtig», sagt Kuse. Sie passt gut in ein anderes Narrativ, das in Wildegg die Runde macht: jenes darüber, dass das Dorf umgewälzt wird. Läden und Restaurants schliessen, zuletzt der historische Bären, Bahnhof und Schule werden umgebaut, der kurz vor der Pension stehende Bäckermeister findet keinen Nachfolger. Was ist die Rolle der Kirche in dieser Situation? «Unser Ziel ist es, Gegenerzählungen zu schaffen», sagt Kuse. Was er damit meint, erzählt er bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse der Pizzeria nebenan.

Seit dem Einzug ist es um die neue Asylunterkunft fast schon gespenstisch ruhig geworden. Auch an diesem Tag ist rund um das Haus kaum ein Mann zu sehen. «Erstens sind sie beschäftigt. Und zweitens haben sie es drinnen richtig schön», sagt Kuse. Kommt dazu: Rund um die Uhr ist Sicherheitspersonal im Einsatz.

Von der Meldung, dass bald 140 Flüchtlinge in die Gemeinde kommen werden, sei er zunächst etwas überfordert gewesen, erzählt Kuse. Die «Rundschau» drehte fürs Schweizer Fernsehen im Dorf, fragte auch Kuse für ein Statement an. Was denn die Kirche tun könne? «Am ehrlichsten wäre damals gewesen zu sagen: Ich weiss es auch nicht», sagt er heute. Mit den Ressourcen war die Kirchgemeinde am Anschlag, sie hatte nach Ausbruch des Ukraine-Krieges eine vergleichsweise grosse Solidaritätsaktion ins Leben gerufen. «Wir konnten ja nicht noch einmal dieselben Leute um Mithilfe bitten.»

«Hier sind 140 junge Männer, die wissen, dass das ihre Chance ist. Die haben keinen Bock auf Koranschule und religiösen Fundamentalismus.» Martin Kuse

In Medienberichten wird der Umstand, dass hauptsächlich junge Männer in die Schweiz flüchten, häufig problematisiert: jenes Narrativ der pöbelnden, faulen oder sogar vergewaltigenden Ausländer eben. Dem möchte Kuse etwas entgegensetzen. «Hier sind 140 junge Männer, die wissen, dass das ihre Chance ist, die arbeiten, etwas leisten und sich ein Leben aufbauen wollen. Die haben keinen Bock auf Koranschule und religiösen Fundamentalismus.»

Ein positives Beispiel kann Kuse aus eigener Erfahrung erzählen. Während einer der letzten Flüchtlingswellen haben er und seine Familie einen jungen Afghanen bei sich zu Hause aufgenommen. Dieser absolvierte eine Lehre und wechselt nun im Fixjob täglich Autoscheiben. Er hat zudem eine eigene Wohnung und schickt Geld an seine Familie, die in Pakistan im Exil lebt. Mit seiner Schweizer Freundin machte er kürzlich Ferien in Griechenland.

Mit Blick auf dieses Beispiel, aber auch auf die 140 Männer im Aarehof, betont Kuse: «Es sind alles Einzelfälle. Es gibt keine pauschalen Wahrheiten.» Es habe in Möriken-Wildegg auch den Fall einer syrischen Familie gegeben, bei der die Integration nie richtig gelang, die eine Art geschlossener Clan blieb.

Was also tun? Kuse und seine Pfarrkollegin entschlossen sich schliesslich dazu, in einer «Echogruppe» Ideen zu sammeln, wo 140 junge Männer gebraucht werden könnten. Zeigte sich: Allen voran die «Freunde der Möriker Operette», die den Festsaal im Spätherbst einen Monat lang täglich füllen, brauchen Hilfskräfte: in der Garderobe, beim Bühnenbau oder in der Küche. Entschädigt werden sollen sie mit einem Nachtessen sowie Migros-Gutscheinen. Andere schlugen eine Flickstation für Velos, gemeinsames Kochen im Hotel sowie Fussball beim FC Niederlenz vor.

Ein Kirchenfenster in Möriken zeigt einen schwarzen Mann – es handelt sich um die Bibelszene vom ersten «Heiden», der in Israel getauft wurde.

Auch der Konditor, der auf die Pension zugeht, brachte einen Vorschlag ein. «Er könne ja mit ein paar von ihnen mal einen Zopf backen», so erzählt es Kuse. Noch in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens hatte der Bäcker seine Bedenken gegenüber den Flüchtlingen geäussert. «Die schönste Gegenerzählung wäre natürlich, wenn jemand von den neuen Nachbarn irgendwann das Nachfolgeproblem lösen und die Bäckerei übernehmen würde», sagt Kuse und lacht.

Einige helfen, andere demonstrieren. Gespalten ist die Bevölkerung von Möriken-Wildegg auch bezüglich ihres Gemeindewappens. Dieses zeigt einen Mohrenkopf mit roten Lippen und Ohrringen auf gelbem Hintergrund. Manche wollen dieses «rassistische» Wappen möglichst schnell weghaben. Andere wollen es gerade aus Prinzip behalten, um dem «Woke-Wahnsinn» zu trotzen.

Kuse steht dazwischen, plädiert für ein «gesundes historisches Bewusstsein». Der Mohr sei für die Gemeinde nicht identitätsstiftend, aber gegen den Willen der Bevölkerung solle man das Wappen nicht ersetzen. «Vielleicht braucht es dafür eine weitere Generation.» Er erwähnt ein Fenster der reformierten Kirche, auf dem ebenfalls ein schwarzer Mann zu sehen ist. Es handelt sich um die Bibelszene des Schatzmeisters aus Äthiopien, der als erster «Heide» in Israel getauft wurde. «Das ist doch ein wundervolles Beispiel dafür, dass Menschlichkeit nicht an Nationalitäten geknüpft ist.»

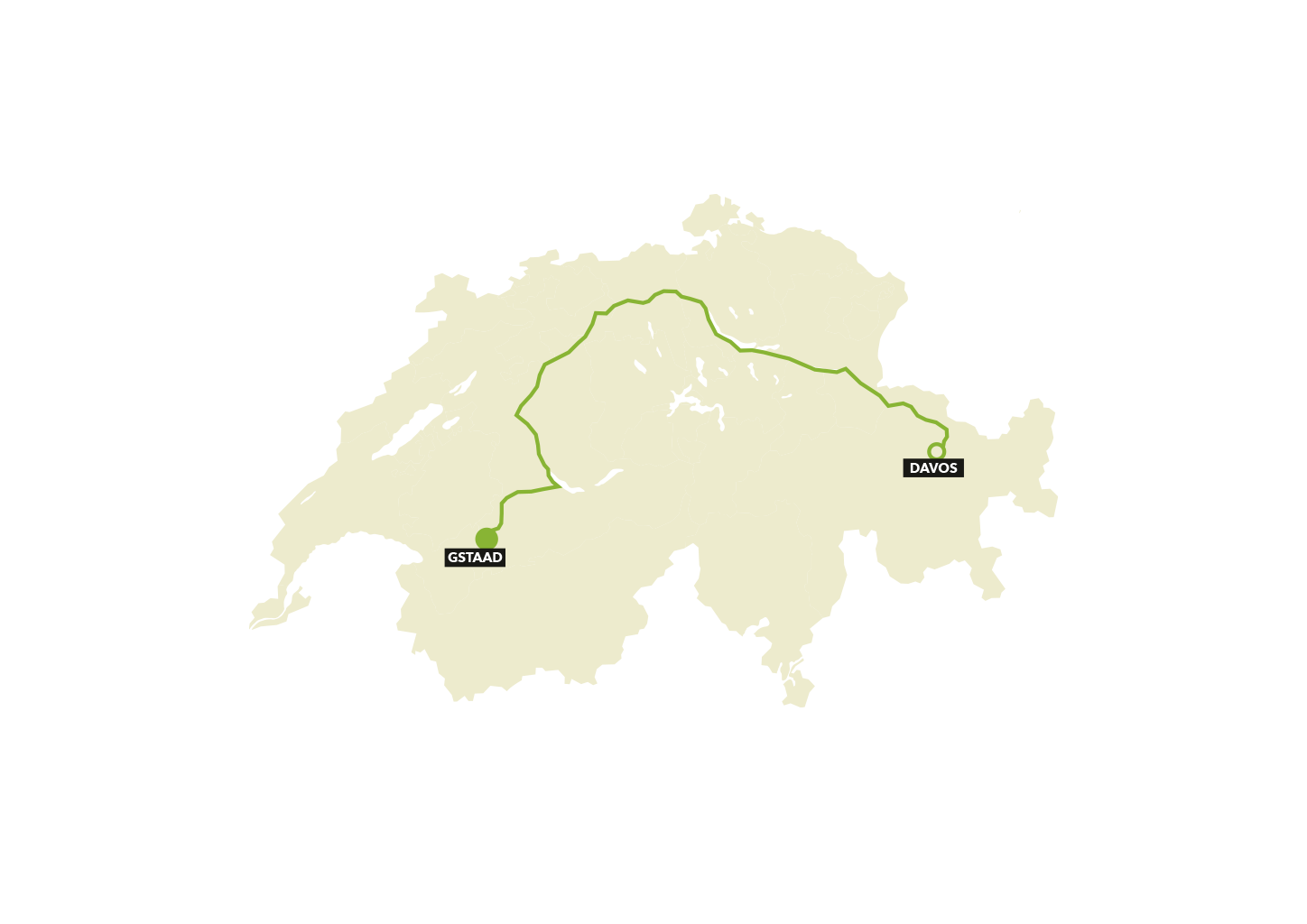

Klima: Von Davos nach Gstaad

«Acht Monate Winter, vier Monate kalt», sagten die Davoser einst über das Klima ihrer Heimat. Doch das war einmal. Claudia Bollier, in Davos aufgewachsen und seit 2004 Pfarrerin im abgelegenen Ortsteil Monstein, sagt: «Auf alten Fotos trage ich im Sommer eine Wollstrumpfhose unter meinem Rock. Heute läuft mein Sohn in der Freizeit praktisch den ganzen Sommer barfuss herum.»

Monstein hat nicht einmal 200 Einwohner und liegt auf 1600 Metern. Das Dorf gehört zwar zur Gemeinde Davos, befindet sich aber 10 Kilometer ausserhalb auf einer Terrasse, von der aus es nur zu Fuss weitergeht. Beim Besuch macht der Postautochauffeur gerade im Dorfladen Pause. In den 1980er Jahren habe sich der heutige König Charles hier eine Dose Ovomaltine gekauft, erzählt man sich. Ansonsten steht das Dorf im Schatten des international bekannten Tourismus- und Kongressorts: Tourenski statt Sessellift, Kutschenfahrt statt Wakeboarden, Dorffest statt World Economic Forum.

In den 1980er Jahren kaufte sich der heutige König Charles in Monstein eine Ovomaltine. Ansonsten geht es im abgelegenen Davoser Ortsteil wenig glamourös zu und her.

«Es wurde gerade gemistet», sagt Claudia Bollier. Es klingt beinahe entschuldigend. Fünf Betriebe leben von der Landwirtschaft, daneben hat Monstein ein Hotel, ein Restaurant und eine Brauerei. Letztere wird von einem Dorfverein autonom verwaltet, der den Ort mit innovativen Ideen versorgt. Auch die Swisscom-Antenne im leicht schiefen Turm der alten Kirche aus dem 17. Jahrhundert geht auf die Kappe des Vereins pro Monstein.

Bollier wandert durch den Wald, von wo aus man eine wunderbare Aussicht auf die umliegenden Berge hat. «Die meisten Menschen hier oben würden wohl zustimmen, dass Gott in der Natur zu finden ist», sagt sie. Eine mehrtägige Gletschertour, die sie im Sommer unternommen hat, habe sie sehr aufgewühlt, erzählt sie.

Als Folge schrieb sie Ende August in der «Davoser Zeitung» eine Kolumne, in der sie sich theologisch mit dem Schmelzen der Gletscher auseinandersetzte. «Wir haben Macht, zum Schlechten ganz gewiss, genauso gewiss aber auch zum Guten.» Und weiter: «Wir werden die Zukunft verändern, so oder so. Ich hoffe immer noch, dass es zum Guten sein kann.»

Als Claudia Bollier vor knapp 20 Jahren ihre Pfarrstelle in Davos Monstein antrat, fiel im Sommer immer wieder mal Schnee. Diese Zeiten sind vorbei.

Der Text weist keinen direkten politischen Bezug auf. «Ich bin Pfarrerin und muss für alle da sein. Parteipolitik mache ich nicht», erklärt sie. Dennoch ist der Zeitpunkt der Publikation augenfällig, schliesslich stimmte das Volk im Sommer über den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ab. Und trotz der vorsichtigen Formulierung ist Bolliers Haltung deutlich herauszulesen.

Die Kirche dürfe sich bei gesellschaftlichen Debatten, die ihren Kern betreffen wie eben die Bewahrung der Schöpfung, nicht zurückhalten. Entscheidend sei, wie die Botschaft übermittelt wird. «Die Worte ‹du musst› sollte man besser weglassen.» Bollier sieht es als ihre Aufgabe an, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Unterschiedliche Meinungen will sie aber stehenlassen.

Bollier bringt das Thema Klimaerwärmung regelmässig in Predigten ein; auch im Konfirmandenunterricht, in Lagern sowie in der Schule spricht sie darüber. Neben ihrem Pfarramt und einer Teilzeitanstellung bei der kantonalen Landeskirche unterrichtet Bollier am Gymnasium in Davos Religion. Dort geht sie das Thema auch mal philosophisch an, fragt: Was ist Natur? Was ist ein Wald? «Dann kommen Antworten wie: ‹Ein Baum›. Das ergibt häufig spannende Diskussionen.»

«Wenn man die Augen öffnet, dann sieht man die Veränderungen durch die Klimaerwärmung hier oben sehr deutlich.» Claudia Bollier

Bollier sitzt nun auf einer Bank vor der neuen Kirche oberhalb des Dorfs. Das Gotteshaus wurde im 19. Jahrhundert im Jugendstil gebaut, ist von überall aus gut sichtbar und bietet Platz für die ganze Dorfbevölkerung Monsteins. «Wenn man die Augen öffnet, dann sieht man die Veränderungen durch die Klimaerwärmung hier oben sehr deutlich.» Sie pflanze in ihrem Garten Erbsen, Bohnen und Zucchetti an. Als sie vor einigen Jahren hierhergekommen sei, musste sie diese pro Monat ein- oder zweimal abdecken, weil es mitten im Sommer schneite. «Im letzten Sommer fiel kein Schnee. Im vorletzten auch nicht.»

Es gibt nicht viele kirchlich Engagierte, die sich öffentlich als Klimaschützer hervortun. Das dürfte damit zusammenhängen, dass derzeit radikale Öko-Aktivisten das Bild in den Medien dominieren. Auch Claudia Bollier war es wichtig, sich von Klimaklebern und Radikal-Veganern abzugrenzen, ehe sie für ein Gespräch zusagte. «Hier oben gibt’s nicht viel anderes als Kuhfleisch», sagte sie beim ersten Telefonat. Und weil das Postauto knapp nach Schulstart in Davos Platz ankommt, bringe sie ihre Kinder nun per Auto ins Gymnasium. «Ich brauchte 30 Jahre lang keinen Führerschein, bis ich hierherkam.»

Bollier äussert sich vorsichtig, viele andere in der Kirche schweigen ganz. Warum das so ist, beschäftigt den emeritierten Freiburger Theologieprofessor Pierre Bühler. Er sagt, dass das «Schweigen als Angstreflex» ein Erbe der Debatte um die Konzernverantwortungsinitiative sei. Damals hatten sich die Kirchen sehr stark für ein Ja engagiert, wofür sie von bürgerlichen Politikern heftig kritisiert wurden. Die Jungfreisinnigen versuchten gar, mittels Verfassungsbeschwerde der Kirche künftig politische Stellungnahmen zu verbieten.

Bühler sagt: «Kirchen können gar nicht unpolitisch sein.» Denn auch Schweigen sei eine Kommunikation, und zwar eine, die einfach den Status quo akzeptiere. Laut ihm müssten Kirchen dann Stellung beziehen, wenn die Grundnormen des Zusammenlebens – wie beim Klimawandel der Fall – gefährdet sind. In einem «Manifest für Kirche und Politik» hat er das kürzlich detailliert ausgeführt.

Doch es gibt auch innerhalb der Kirche Stimmen gegen ihr politisches Engagement. Landeskirchen müssten zurückhaltend sein, so die Argumentation. Ansonsten liefen sie Gefahr, zwischen guten und schlechten Christen zu unterscheiden – und damit Menschen auszuschliessen.

***

Ein Neujahrsgruss fällt in der Regel fröhlicher aus. Am 1. Januar dieses Jahres postete Reto Knutti auf X (ehemals Twitter) ein Bild einer Skipiste in Gstaad, die wie ein weisser Strich die grüne Landschaft zerschneidet – die Folge von Schneemangel und Beschneiung. Der ETH-Professor und wohl bekannteste Schweizer Klimaforscher wuchs in Gstaad auf, lernte hier in den 1970er Jahren das Skifahren. «Zu dieser Zeit wussten Wissenschaftler, dass fossile Brennstoffe zur Erwärmung der Erde führen», schrieb er zum Bild. Und weiter: «Klimawissenschaft ist mein Beruf. Aber das hier ist persönlich. Wann verstehen wir, dass wir uns ändern müssen?»

Im Herbst desselben Jahres geht Bruno Bader, seit 15 Jahren reformierter Pfarrer in Gstaad, durch die Promenade des Ortes, vorbei an Ralph Lauren, Prada, Louis Vuitton und Hermès – ein Shoppingparadies im Chaletstil. Am Dorfrand zeigt er auf die Langlaufpiste, wo er von sich aus auf die «weissen Bänder» an schneearmen Tagen zu sprechen kommt. «Meine Frau und ich fahren sehr gerne Ski, aber an solchen Tagen gehe ich nicht», sagt er. «Alle drängen sich auf einer schmalen Piste, darunter auch solche, die zum ersten Mal auf Skiern stehen. Das ist gefährlich und macht keinen Spass.»

Bruno Bader, seit 15 Jahren Pfarrer in Gstaad, eckt in Kirchenkreisen immer wieder bewusst an.

Bader ist bekannt als kontroverse Stimme in der Kirchenlandschaft, einer mit eigenen Ansichten. Er bezeichnet sich als «liberalen Menschen»; vor einigen Jahren hat er mit Gleichgesinnten «église a venir» gegründet. Mit dem kirchlichen Think-Tank wolle er Debatten anstossen, Positionen vertreten, die sich in der Kirchen-Bubble sonst niemand anzusprechen getraue.

So kritisierte der spendenfinanzierte Verein kürzlich in einem offenen Brief das Hilfswerk Heks, nachdem dieses eine Klimaklage gegen den Schweizer Konzern Holcim eingereicht hatte. Bader und seine Mitstreiter sind der Ansicht, dass Aktivismus eine Aufgabe der Zivilgesellschaft sei und nicht die eines kirchlichen Hilfswerks. «Und wenn, dann müsste es demokratisch legitimiert sein.»

Mitten auf der Promenade, wo alle Luxusmarken ihre Shops haben, befindet sich die kleine St. Niklaus-Kapelle. Bader tritt ein, setzt sich in die vorderste Bank. Dort macht er deutlich, was er von Klimaaktivisten hält – auch den kirchlichen. «Ihre Untergangsängste tragen Züge einer Ersatzreligion: Schuld, Läuterung, Verzicht, Ablasshandel und Häretiker, die bestraft werden, indem sie am medialen Pranger landen.» Als junger Mann habe er einmal eine Begegnung mit einem Sektierer gehabt. «Tweets von Greta Thunberg erinnern mich manchmal an diese archaischste Form von Religion.»

Ob Prada, Louis Vuitton oder Hermès: Die Promenade in Gstaad ist ein Shoppingparadies für Reiche – inklusive Chaletromantik. Mittendrin steht die kleine St. Niklaus-Kapelle.

Der Vergleich zwischen Greta Thunberg und einem Sektierer hinkt, schliesslich vernachlässigt er die unterschiedlichen Gründe für die Apokalypsewarnungen. Für den menschengemachten Klimawandel gibt es mittlerweile genügend wissenschaftliche Belege. Auch Bader ist kein Klimaleugner. «Die wärmeren Winter mit weniger Schnee merkt man hier gut, ohne Frage. Auf 1000 Metern sind wir auf einer kritischen Höhe», sagt er. In einer Region, die fast komplett vom Tourismus lebt, sei das eine ernste Sache. Er sagt ausserdem, er befürworte das neue Klimaschutz-Gesetz, welches das Volk im Sommer angenommen hat.

Bader relativiert das Problem aber zumindest, wenn er zu einem «differenzierten Naturverständnis» aufruft. «Es ist ja nicht so, dass die Schöpfung einfach nur gut ist und wir bösen Menschen sie zerstören», sagt er. In Bergregionen sei man sich bewusst, dass auch die Natur selbst eine zerstörerische Kraft habe. Dass der Mensch die Klimaerwärmung verursache und damit die zerstörerische Seite der Natur geradezu herausfordere, erwähnt er in einem Nebensatz.

«Wir sollten uns bewusst sein, dass wir im Vorläufigen leben. Vollkommenheit auf Erden ist sozialistischer Unsinn.» Bruno Bader

Für die Bewohner von Gstaad gibt es gemäss Bader neben der Klimaerwärmung andere dringende Probleme: Wohnungsnot, Gesundheitsversorgung, Fachkräftemangel. «Ein Schreiner kann sich eine 4,5-Zimmer-Wohnung für 3500 Franken pro Monat nicht leisten.» Er kenne eine Frau, die ein Chalet geerbt habe und nun die Liegenschaftensteuer nicht mehr bezahlen könne. Zudem gebe es keine Hausärzte mehr.

Baders wichtigster Punkt ist aber ein anderer. Ihm geht es nicht darum, andere von seinem Standpunkt zu überzeugen, weder beim Klimaschutz noch sonstwo. «Kirchen sind keine Orte des Erziehens, sondern des Diskurses, des Streits, der Auseinandersetzung.» Die reformierte Kirche sei aus dem Diskurs und den Debatten heraus entstanden. «Davon brauchen wir mehr.»

Entsprechend sollte die Kirche zur Meinungsbildung beitragen, Rede und Gegenrede. Konkret: Podien organisieren, alle Standpunkte zu Wort kommen lassen. Zur Tagespolitik sollte sie sich grundsätzlich nicht äussern. «Mir kommt keine Abstimmung in den Sinn, bei der man als Christ sagen müsste, nur so ist es richtig», sagt er und überlegt. «Ausser vielleicht, falls es einmal um die Einführung der Todesstrafe ginge.»

Eine weitere Ausnahme würde er bei Themen machen, die zur Kernkompetenz der Kirche gehören, so zum Beispiel wenn es um Anfang und Ende des Lebens geht. Aber gehört nicht gerade Klimaschutz, die Bewahrung der Schöpfung, auch dazu? Bader windet sich etwas, sagt dann, dass es ja auch beim Klimaschutz unterschiedliche Wege gebe. Konkrete Massnahmen liessen sich nicht mit theologischen Argumenten beurteilen.

Untergangsszenarien seien unevangelisch, betont Bader als Resümee noch einmal. «Wir sollten uns bewusst sein, dass wir im Vorläufigen leben. Vollkommenheit auf Erden ist sozialistischer Unsinn. Menschen sind keine Götter. Nicht wir sind es, die die Welt retten.»

Epilog

Sonntag, 22. Oktober. Die Schweiz hat ein neues Parlament gewählt. Auf den ersten Blick scheint es, als seien die Pole gestärkt worden – allen voran die SVP, etwas weniger deutlich die SP. Doch da ist auch das gute Ergebnis der Mitte, die sich im Sommer klar als Anti-Polarisierungskraft in Stellung gebracht hatte. Wie ist das zu deuten? Sind wir wirklich derart gespalten, dass die Gemeinschaft gefährdet ist? Oder ist doch alles weniger schlimm, als manche Titelseite es vermuten liesse?

Abschliessende Antworten auf diesen Fragen gibt es nicht. Stellt man sie Experten, vernimmt man differenzierte Töne. So spricht die Politikwissenschaftlerin Delia Zollinger davon, dass eine gewisse affektive Polarisierung zu einer gesunden Demokratie dazugehört. «Im Hinblick auf die Wahlbeteiligung ist es wichtig, dass die Menschen emotional dabei sind – dass es für sie um etwas geht.» Zur Gefahr könne affektive Polarisierung werden, wenn es nur noch um Wahlerfolge gehe und nicht mehr um Sachpolitik. Politische Blockaden oder im Extremfall sogar sinkendes Vertrauen in die Demokratie könnten die Folge sein. «Aber an diesem Punkt sind wir in der Schweiz nicht.»

«Gerade Institutionen, deren Basis gespalten ist, stehen vor einer Herausforderung: Egal ob und wie sie sich positionieren, sie verlieren immer auch etwas.» Delia Zollinger, Politikwissenschaftlerin

Zollinger und andere Politikwissenschaftlerinnen der Uni Zürich haben sich in zwei Studien mit Fragen rund um die Spaltung der Gesellschaft beschäftigt. Sie sehen Anzeichen dafür, dass sich neben klassischen Konfliktlinien wie etwa Stadt–Land ein neuer Graben auftut: zwischen denjenigen, die sich eher weltoffen verorten und zum Beispiel in Genderfragen progressiv denken. Und denjenigen, die eher das Nationalstaatliche und Bewahrende betonen. «Gerade für Institutionen, deren Basis gespalten ist, ist das eine Herausforderung: Egal ob und wie sie sich positionieren, sie verlieren immer auch etwas.»

Es klingt wie die Blaupause für eine Analyse der reformierten Kirche: Äussert sie sich zu einem gesellschaftlichen oder politischen Thema, gibt es Kritik. Äussert sie sich nicht, ebenso. Gewisse Fronten, das hat diese Reise gezeigt, lassen sich nicht überwinden, etwa beim Reizthema Ehe für alle. Vielleicht blitzt da etwas auf, was einigen Reformierten schon bewusst ist, aber noch kaum offen debattiert wird: Das Ende der Landeskirche mit ihrem Anspruch, für die breite Bevölkerung da zu sein und alle Positionen vereinen zu können.

Doch es bleibt auch der Eindruck, dass in vielen Fragen die Meinungen gar nicht so weit auseinanderliegen. Beispiel Klima: Aktivisten, die sich auf der Fahrbahn festkleben, sorgen regelmässig für gehässige Auseinandersetzungen. In den Gesprächen vor Ort zeigte sich, dass weder die eine noch die andere Seite radikalen Umweltschutz befürwortet. Genauso wenig wurde bezweifelt, dass es Massnahmen zum Klimaschutz braucht. Differenzen gab es bei der Frage nach den konkret notwendigen Massnahmen und bei der Frage, ob das Klima zu den Kernthemen der Kirche gehört, zu denen sie sich öffentlich äussern soll.

Dass wir uns vielleicht einiger sind als gedacht, stützt auch eine aktuelle Untersuchung aus Deutschland. Zwar würden sogenannte Triggerpunkte wie Genderstern oder Klimakleber die Debatten befeuern. Drückten Politiker oder Medien diese Punkte unentwegt, wirke es so, als hätten wir endlos Streit – zumal die Sozialen Medien die extremsten Stimmen noch lauter erklingen lassen.

Laut den Autoren um Steffen Mau, einen der bekanntesten Soziologen Deutschlands, gebe es aber nach wie vor eine breite gesellschaftliche Mitte, die sich in zentralen Punkten weitgehend einig ist. «Ich bin über den Klimawandel besorgt»: 75 Prozent. «Es ist bereichernd für das kulturelle Leben, wenn Migranten hierherkommen»: 61 Prozent. «Transpersonen sollten als normal anerkannt werden»: 84 Prozent.

In keinem nennenswerten Konflikt der Gegenwart, schliessen die Autoren darum, gebe es eine tiefe gesellschaftliche Spaltung. Zu diesem in seiner Klarheit überraschenden Fazit kommen die Autoren auch, weil sie anders vorgingen als die meisten ihrer Kolleginnen zuvor. Statt sie einzeln zu befragen, wo sie politisch stehen, setzten sie Menschen unterschiedlichster Herkunft und sozialer Schicht zusammen an einen Tisch. Und liessen sie diskutieren.