Energiekrise, Klimaerwärmung, Pandemie, Krieg, Inflation: Wir sind schon sorgloser in den Winter gestartet. Wie geht es Ihnen angesichts der aktuellen Herausforderungen?

Wir leben immer noch sehr gut. In der Schweiz wird niemand wegen des Strommangels erfrieren. Und die Inflation ist hier im Vergleich zu anderen EU-Ländern gering. Wir jammern auf unglaublich hohem Niveau. Wenn jemand Grund zum Klagen hat, dann sind es Menschen von anderen Orten dieser Welt, die stärker betroffen sind.

Wir meinten auch eher die globale Perspektive. Wenn man angesichts der Folgen der Klimaerwärmung in die Zukunft schaut, wird einem doch angst und bange.

Auch da bin ich nicht so pessimistisch wie Sie. Seit 200 Jahren wird beispielsweise das Ende des Kapitalismus vorhergesagt. Stets ist es ganz anders gekommen. Wir haben die Tendenz, die momentane Situation überzubewerten, wobei die Medien eine Rolle spielen. Es ist eine seltsame Konvention, dass wir täglich lesen, was alles Schlimmes auf der Welt passiert. Warum tun wir das, hilft uns das irgendwie? Natürlich gibt es Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und da steht die Klimaerwärmung ganz zuoberst. Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Wir leben in einer endlichen Welt mit einem Wirtschaftssystem, das auf unendlichem Wachstum beruht.

Unendliches Wachstum — geht das überhaupt?

Das ist die Frage. Anfang des 20. Jahrhunderts war das höchste Gebäude etwa 160 Meter hoch. Damals hat man wahrscheinlich gesagt, viel höher wird man nie bauen können. Heute ist das höchste Gebäude 828 Meter hoch. Das ergibt eine jährliche Wachstumsrate von etwa 1,8 Prozent, was sich mit der durchschnittlichen Wachstumsrate der Weltwirtschaft in dieser Zeit vergleichen lässt. Nun können wir uns fragen, wie weit wird es noch gehen? Ist ein Gebäude von 1,5 oder gar 4 Kilometern Höhe möglich? Zurzeit würden wir das verneinen. Aber die Wahrheit ist: Wir wissen nicht, wo die Grenzen liegen. Auch nicht beim Wachstum der Wirtschaft.

Was denken Sie?

Es wird noch eine ganze Weile so weitergehen.

Ist das problematisch?

Wachstum hat Menschen in vielen Ländern enormen Wohlstand gebracht. Wir leben länger, gesünder und mit einer Lebensweise, von der frühere Generationen nur träumen konnten. Der Wohlstand ist in manchen Ländern mittlerweile aber so hoch, dass die negativen Auswirkungen des Wachstums überwiegen. Das sind hauptsächlich ökologische Probleme. Je mehr konsumiert und produziert wird, desto mehr Ressourcen werden benötigt und desto mehr Emissionen werden ausgestossen. Kommt hinzu, dass zusätzliches Wachstum in hochentwickelten Ländern nicht mehr glücklicher macht. Das weiss man aus der Glücksforschung.

Warum konsumieren wir dennoch immer mehr?

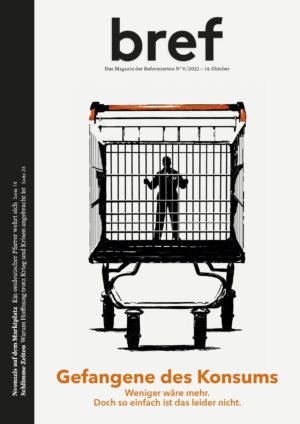

Lange ging man davon aus, dass es jedem Einzelnen gutgeht, wenn es in der Wirtschaft rund läuft. Das Wachstum hat uns ein besseres Leben ermöglicht. Inzwischen hat sich die Ausgangslage geändert: Was dem Einzelnen oft guttun würde, nämlich weniger zu konsumieren, tut der Wirtschaft nicht gut. Während früher die Konsumenten mit ihren Bedürfnissen die Wirtschaft antrieben, treibt heute die Wirtschaft die Menschen an, immer weiterzumachen, auch wenn diese gar nicht wirklich mehr wollen. Aus dem Heilsversprechen ist eine Zwangshandlung geworden. Wir sind zum Wachstum gezwungen.

«Smartphones erscheinen als angeblich immer bessere Modelle. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass ich nie zufrieden bin.»

Warum das?

Weil wir sonst in eine schwere Wirtschaftskrise geraten. Denn wir haben nur zwei Alternativen: Entweder wachsen oder schrumpfen wir. Einfach auf einem bestimmten Niveau bleiben geht nicht. Das liegt an der Logik der kapitalistischen Wirtschaft. Diesen Begriff gebrauche ich nicht wertend, es ist einfach das System, in dem wir seit der industriellen Revolution leben.

Und was bedeutet das nun genau?

Der Kapitalismus ist eine Geldwirtschaft, das heisst, dass Unternehmen Gewinn machen müssen, um längerfristig zu überleben. Natürlich gehen einige in Konkurs, verschwinden, und andere kommen neu dazu. Aber wir brauchen mehr Unternehmen, die Gewinn machen, als solche, die Verlust machen. Das wird ermöglicht, indem Investitionen getätigt werden und ein ständiger Geldzufluss aufrechterhalten wird. Um in immer neues Kapital investieren zu können, brauchen die Firmen stets mehr Geld, als sie zur Verfügung haben. Dieses zusätzliche Geld wird über Bankkredite geschaffen. Wenn aber nur die Geldmenge stiege, führte dies zu Inflation. Also braucht es gleichzeitig ein reales Wirtschaftswachstum. Das heisst, dass Unternehmen immer mehr Güter und Dienstleistungen produzieren und Konsumenten immer mehr kaufen müssen.

Was passiert, wenn sie damit aufhören?

Dann werden zunächst einige Unternehmen keinen Gewinn mehr machen, nicht mehr investieren, Personal entlassen. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, der Konsum geht zurück, und andere Unternehmen bekommen Probleme. Es kommt sehr schnell zu einer Abwärtsspirale, die in eine schwere Krise mündet. Genau das passierte in Griechenland, als das Wachstum zwischen 2008 und 2013 zurückging. Ein Drittel der Unternehmen ging in Konkurs, die Arbeitslosigkeit stieg auf 30 Prozent.

Lässt sich Rezession nicht organisieren, ohne dass gleich alles zusammenbricht?

Nein, wir leben ja nicht in einer Planwirtschaft. Rückzug ist immer chaotisch, alle müssen etwas hergeben, was zu enormen Verteilungskämpfen führt. Die Wirtschaft funktioniert zwar auch in Krisen, aber nur, solange alle wissen, dass die Krise temporär ist und die Lage längerfristig wieder besser wird. Wie zum Beispiel bei den Corona-Lockdowns. Wäre der Staat nicht sofort eingesprungen mit Hilfskrediten und Kurzarbeit, dann wäre die grosse Konkurswelle gekommen und die Abwärtsspirale hätte ihren Lauf genommen.

Sie argumentieren, dass wir zum Wachstum gezwungen sind. Die Frage ist, warum wir uns dieses Gefängnis geschaffen haben. Papst Franziskus kritisierte 2018 in seiner Weihnachtsbotschaft, dass der Mensch immer unersättlicher wird. Ist Gier der Grund, dass wir immer mehr wollen?

Das glaube ich nicht. Gerade in der Schweiz haben wir ja alles, was wir brauchen. Unternehmen müssen sich sehr viel Mühe geben, damit wir Jahr für Jahr mehr konsumieren. Sie decken nicht mehr Bedürfnisse, sondern wecken sie erst. Wenn es beispielsweise nur um Mobilität ginge, wäre der Automarkt längst gesättigt. Das ist er aber nicht, weil Autos als Statussymbole verkauft werden. Kunden möchten ein immer besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto. Auch Smartphones erscheinen als angeblich immer bessere Modelle. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass ich nie zufrieden bin. Oder Wohnen als einer der grössten Wachstumsmärkte: Man hat uns erfolgreich eingeredet, dass wir mit mehr Wohnfläche ein glücklicheres Leben führen würden. Das ist aber eine Illusion, ein Grossteil der Wohnfläche wird oft gar nicht genutzt.

Mathias Binswanger (60) gehört zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Funktionsweise des Finanzmarkts, der Umweltökonomie sowie dem Zusammenhang zwischen Einkommen und Glück. Binswanger ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem «Tretmühlen des Glücks» (2006), «Sinnlose Wettbewerbe – Warum wir immer mehr Unsinn produzieren» (2010) sowie «Der Wachstumszwang» (2019).

Binswanger lebt in St. Gallen, wo er aufgewachsen ist. Obwohl schon sein vor vier Jahren verstorbener Vater Hans Christoph Binswanger Wirtschaftsprofessor war, habe ihn Ökonomie zunächst überhaupt nicht interessiert, sagt er. Binswanger begann zunächst ein Chemiestudium, brach dieses aber ab, ehe er doch noch in die Fussstapfen seines Vaters trat. Dieser hatte schon in den siebziger Jahren vor den Folgen eines übermässigen Wachstums gewarnt.

Aber sind wir nicht unzufriedener, wenn alle um uns herum in grossen Einfamilienhäusern leben und wir nicht?

Das ist eben eine der Fallen, die ich Tretmühlen des Glücks nenne. Wir wissen aus der Glücksforschung, dass wir ab einem gewissen Punkt mit mehr Einkommen nicht glücklicher werden. Gleichzeitig sind Reiche glücklicher als Arme. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Doch Menschen denken relativ und nicht absolut. Wir vergleichen uns, und das ist ein wichtiger Grund für Unzufriedenheit. Das heisst: Wenn die Einkommen für alle steigen, dann ändert sich an der Situation nichts. Jene mit wenig Einkommen vergleichen sich mit den obersten Schichten und sind nach wie vor unzufrieden. Und die Reichen ihrerseits machen immer weiter, um ihren Status nicht einzubüssen. Insgesamt führt höherer Wohlstand dann nicht dazu, dass wir im Durchschnitt glücklicher werden.

Müssen wir lernen, den Verlockungen der Wirtschaft zu widerstehen, um glücklich zu sein?

Wir müssen uns mässigen. Es ist im Menschen angelegt, sich zu vergleichen. Das wird aber bis zum Exzess gefördert, es werden Ranglisten gemacht, man muss zu den Top 3 gehören oder zu den Top 10, überall Benchmarking, wo stehe ich, wo stehen die anderen. Das ist dem Glück abträglich. Eine Strategie, dem zu entgehen, ist die Wahl des richtigen Teichs, also mit wem ich mich überhaupt vergleichen kann. Wenn es um die Frage geht, wo ich wohnen möchte, dann muss ich ja nicht gerade in eine Gegend ziehen, wo alle in tollen Villen leben.

Gibt es einen Weg, um gesund zu wachsen?

Nicht unbedingt gesund, aber gesünder. Irgendwann werden wir immer an Grenzen stossen, uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir ein Wirtschaftssystem gestalten können, das nicht auf permanentes Wachstum ausgerichtet ist.

Welche Bedeutung kommt dabei neuen Technologien wie Elektromobilität zu?

Dass mit neuen, emissionsarmen Technologien alles besser wird, ist eine Illusion. Wir können schon alle auf Elektromobilität umsteigen, doch dafür brauchen wir mehr Strom, das heisst wir müssten viel mehr Anlagen bauen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das wiederum ist unglaublich materialintensiv und sorgt anderswo auf der Welt für Probleme. Auch wenn es in der Schweiz gut aussehen mag mit netto null: Wir haben die Tendenz, das Problem auszulagern. Global ist es weit schwieriger anzugehen. Kommt dazu, dass Rebound-Effekte einen Wandel erschweren.

Was meinen Sie damit?

Wenn ich beispielsweise schneller von A nach B komme, dann reisen die Menschen einfach häufiger und weitere Distanzen, so dass die Zeit, die wir für Mobilität aufwenden, konstant bleibt. Wird eine S-Bahn-Linie ausgebaut, sehen die Menschen das als Chance, weiter vom Arbeitsplatz entfernt wohnen zu können, in einer Gegend, wo sie sich noch ein Eigenheim leisten können, zum Beispiel. In Deutschland kann man heute 300 Kilometer in einer Stunde pendeln. Das bietet neue Chancen für eine Stadt in der Peripherie, um Immobilien zu entwickeln. Damit wird das Wachstum also nicht gebremst.

Ist grünes Wachstum denn überhaupt realistisch?

Dafür müssen Wachstum und CO2-Emissionen entkoppelt werden. Das ist in einem gewissen Ausmass möglich, und es gibt noch viel Potenzial. Eine entscheidende Strategie dafür ist, nicht mehr Produkte herzustellen, sondern qualitativ bessere. Wenn ich einen Wein von höherer Qualität abfülle, kann ich einen höheren Preis verlangen, und das führt auch zur Steigerung des Bruttoinlandprodukts.

Ein Bekannter kaufte ein Jahr lang keine materiellen Güter, ohne zu sparen. Er gab sein Geld ausschliesslich für Restaurantbesuche, Kinos und andere Dienstleistungen aus. Ist das ein besserer Konsum?

Da müsste man nun komplizierte Fussabdrücke berechnen. Ein Stück Fleisch im Restaurant ist wohl kaum ökologischer als eines zu Hause. Und nirgends grassiert Food-Waste derart wie in Gastrobetrieben. Oder wer Sport macht, braucht dafür Ausrüstung und fährt herum, um zu den Sportstätten zu kommen, diese wiederum machen die Landschaft kaputt. Aber tendenziell ist es vermutlich schon so: Wer mehr Geld für Kultur und Dienstleistungen und weniger für materielle Güter ausgibt, der leistet einen positiven Beitrag fürs Klima.

«Die lokale Kreislaufwirtschaft funktioniert, weil es rundherum eine funktionierende traditionelle Wirtschaft gibt.»

Wie konsumieren Sie persönlich?

Oh, ich bin ein ganz schlechter Konsument. Materieller Wohlstand bedeutet mir nicht viel. Wenn alle so konsumieren würden wie ich, würde es der Wirtschaft sehr schlecht gehen. Ich kaufe nicht gerne, empfinde das als Belastung. Da muss ich mich damit beschäftigen, welches Modell das Beste ist, mit den Daten und den Kosten. All das ist Zeug, das meine Zeit frisst, die ich lieber für anderes einsetze.

Wofür denn?

Ich beschäftige mich mit Themen, die mich interessieren. Mache Musik. Treffe andere Leute. Und wenn ich dann um Mitternacht nach Hause komme, schreibe ich nicht selten bis um 3 Uhr in der Nacht an etwas weiter. Solange mir niemand sagt, mit welchen Themen ich mich beschäftigen und wann ich das machen muss, bin ich glücklich. Mir sind Freiheit und Selbstbestimmung sehr wichtig.

Mit Ihrem Konsumverhalten sind Sie nicht alleine: Einzelne Menschen steigen aus, setzen auf Selbstversorgung. Andere kaufen nur noch regional, saisonal und Bio. Finden Sie das gut?

Klar. Aber man darf nicht vergessen, dass dies nur möglich ist, weil es zu einem Grossteil quersubventioniert wird. Denn wer kauft diese lokalen, teuren biologischen Lebensmittel? Es sind typischerweise Menschen mit hohen Einkommen, die sich diese Produkte leisten können. Die lokale Kreislaufwirtschaft funktioniert, weil es rundherum eine funktionierende traditionelle Wirtschaft gibt. Und den grössten Teil der Wirtschaft machen heute ja nicht Nahrungsmittel aus, sondern hoch diversifizierte Produkte wie in der IT, der Pharma- oder der Luftfahrtindustrie. Dort ist eine Kreislaufwirtschaft – also ein System, in dem Ressourcen so lange wie möglich produktiv genutzt werden und gleichzeitig Abfall minimiert wird – kaum denkbar.

Das klingt alles sehr deprimierend. Haben Sie eine alternative Lösung?

Wir müssen beim Wachstum ansetzen. Es würde bereits einer grossen Revolution gleichkommen, wenn wir es schafften, dieses zu mässigen. Statt um 2 bis 3 könnte das Bruttoinlandprodukt im Durchschnitt auch nur noch um jährlich 1 Prozent wachsen. Das Beispiel Japan zeigt, dass das funktioniert. Dort herrschte in den letzten Jahrzehnten ein sehr gemässigtes Wachstum – unfreiwillig wohlgemerkt. Trotzdem funktioniert die Wirtschaft. Anders als etwa in den USA profitiert die Gesellschaft auch relativ gleichmässig vom Wohlstand.

Eine zynische Frage angesichts der voranschreitenden Klimaerwärmung: Läuft gemässigtes Wachstum nicht einfach darauf hinaus, dass wir uns der Apokalypse langsamer nähern?

Mässig zu wachsen, macht einen riesigen Unterschied. So gewinnen wir Zeit, um einen Übergang zu finden, das Wirtschaftssystem an die neuen Herausforderungen anzupassen.

Wie wollen Sie diese Mässigung konkret erreichen?

Es braucht Reformen bei den Unternehmen. Sie sind die Haupttreiber des Wachstums, da sie unter Zwang stehen, Gewinne zu erwirtschaften. Mässigung wird nicht möglich sein, solange an der Börse kotierte Aktiengesellschaften die Wirtschaft dominieren. Denn diese werden bewertet nach ihrer zukünftigen Gewinnerwartung. Ein einzelnes Unternehmen kann sich diesem Zwang nicht entziehen. Würde eine AG tiefe Gewinne anstreben, dann würde ihr Börsenkurs sinken und das Unternehmen wäre billig zu haben. Viele Investoren warten nur darauf, solche unterbewerteten Firmen aufzukaufen, das Management auszutauschen und wieder auf Wachstum zu setzen, damit sie sie mit Gewinn wieder verkaufen können. Wir brauchen also für ein mässiges Wachstum andere Gesellschaftsformen.

Welche zum Beispiel?

Genossenschaften etwa können sich im Unterschied zu AGs andere Ziele setzen als Gewinn. Ausserdem gibt es keinen Markt für Genossenschaftsanteile. Wer seinen Anteil loswerden will, muss erst einmal jemanden finden, der ihn übernimmt.

Also müssen wir Aktiengesellschaften durch Genossenschaften austauschen.

Bei kleinen Unternehmen, wo es primär um Selbsthilfe geht, funktioniert das tatsächlich gut. Aber für grosse, internationale Unternehmen ist es schwieriger, wie die Beispiele der Raiffeisen-Bank oder der Migros zeigten, wo sich immer wieder Governance-Probleme ergeben. Das heisst, dass sie aufgrund ihrer Strukturen eher auf Vertrauen als auf Kontrolle beruhen, weswegen es eher zu Machtmissbrauch kommen kann.

«Bürokratie ist unsere Rettung. Das Problem ist nur, dass viele solcher Arbeiten keine Freude machen, keinen Sinn stiften.»

Was machen wir mit den Grossfirmen?

Möglich wäre, dass die Politik endliche Laufzeiten für Aktien beschliesst, zum Beispiel 20 Jahre. Nach dieser Zeit würde die Aktie zum Nominalwert zurückgezahlt – also zum selben Preis, zu dem sie ursprünglich gekauft wurde. Damit behält die Aktie ihren Charakter als eine Art Gewinnbeteiligung, denn die Investoren erhalten nach wie vor schwankende jährliche Dividenden und nicht einen fixen Zins wie bei einer Obligation. Aber der Börsenkurs würde nicht alleine dadurch steigen, dass Investoren auf unendliches Wachstum in der Zukunft spekulieren.

Sie argumentieren, dass wir keine Wahl haben, als immer mehr zu konsumieren. Dafür müssen wir genug Geld verdienen. Werden wir trotz Robotern und Automatisierung genügend bezahlte Arbeit haben?

Unternehmen versuchen mithilfe des technischen Fortschritts, immer produktiver zu werden. Arbeit wird dadurch im Vergleich zu den restlichen Produktionskosten immer teurer. Also gibt es einen Anreiz, mit immer weniger Arbeitsstunden zu produzieren. Die Frage ist also berechtigt. Doch Arbeit hat sich verlagert, weg von der Produktion. Um die Komplexität zu bewältigen, braucht es mehr Organisation, Koordination, Controlling, Evaluation, Beratung oder Ausbildung. Es wird also stets neue Arbeit generiert. Bürokratie ist sozusagen unsere Rettung. Das Problem ist nur, dass viele solcher Arbeiten keine Freude machen, keinen Sinn stiften. An die Stelle von unattraktiven Berufen beispielsweise am Fliessband sind neue unattraktive Berufe getreten. Diesen Aspekt hat David Graeber in seinem Buch «Bullshit Jobs» schön beschrieben.

Sie prophezeien auch, dass in Zukunft zunehmend Algorithmen Konsumentscheide treffen werden.

Das wird kommen. Der Kapitalismus wird durch Algorithmen perfektioniert. Roboter sind die besseren Konsumenten und lassen sich gezielter beeinflussen. Im Moment müssen wir selber auf Comparis auswählen, welche Versicherung für uns die beste ist. Warum soll ich selber mühsam Angebote heraussuchen, wenn das ein Algorithmus besser und schneller macht? Er wählt für mich das angeblich Beste aus und schliesst auch gleich noch den Vertrag ab. Das ist sowohl für mich als auch für die Versicherungen bequem. So geht das, über Convenience-Produkte, die uns das Leben einfacher machen.

Damit gewinnen wir Zeit. Verlieren wir etwas?

Wir verlieren Freiheit, werden abhängiger, weil wir unsere Daten preisgeben. Wir werden unmerklich fremdgesteuert, kontrolliert und überwacht.

Fassen wir zusammen: Wir konsumieren immer mehr. Damit zerstören wir unseren Planeten. Glücklich macht es uns nicht, dafür verlieren wir zunehmend die Kontrolle. Gleichzeitig sagen Sie: Wir sind gezwungen, so weiterzumachen. Wie wäre es, aus dem Gefängnis auszubrechen, den Kapitalismus zu überwinden?

Das ist völlig utopisch. Wir sind nicht bereit, unseren Wohlstand einfach so aufs Spiel zu setzen. Die Zahlen zeigen, dass der Konsum von Jahr zu Jahr steigt. Ausserdem sind ja alle politischen Parteien Wachstumsvertreter – mit Ausnahme einiger Grüner vielleicht. Salopp gesagt interessieren sich Gewerkschaften und SP weniger dafür, wie Wohlstand erwirtschaftet wird, sondern vor allem dafür, wie er verteilt wird. Bei bürgerlichen Parteien ist es genau umgekehrt. Es braucht natürlich beides. Aber zu begreifen, dass wir zunehmend ungewollt von der Wirtschaft vorangetrieben werden, ist auch eine Chance, uns die Frage zu stellen: Wozu leben wir, was wollen wir, was ergibt Sinn?

Überraschend an Ihnen ist, dass Sie sich als Ökonom derart intensiv mit Fragen von Sinn und Lebensgestaltung befassen. Sind Sie auch theologisch interessiert?

Die christliche Religion existiert seit rund 2000 Jahren, was ein in der Menschheitsgeschichte sehr langer Zeitraum ist. Entsprechend stark hat sie unsere abendländische Kultur geprägt. Es war eine Revolution, dass Liebe einen derart grossen Stellenwert erhielt als geistige Grundlage, auch wenn sie im realen Leben immer einen schweren Stand hatte. Wir können unsere Kultur nur verstehen, wenn wir auch eine Ahnung von dieser geistigen Grundlage haben. Zu einem grossen Teil stellen sich heute dieselben grundlegenden Fragen, mit denen sich schon Jesus auseinandergesetzt hat.

Sind Sie ein religiöser Mensch?

Sagen wir es so: Ich habe ein positives Verhältnis zum Glauben. Der Mensch kann gar nicht leben, ohne zu glauben. Selbst Wissenschaft erfordert Glauben an bestimmte Theorien oder Modelle. Man kann es auch so formulieren: Der naive Glaube an die Wissenschaft ist die metaphysische Grundlage der modernen Gesellschaft. Allerdings vermittelt dieser kaum eine sinnstiftende Grundlage für unser Leben. Glaube ich an Gott, dann glaube ich daran, dass hinter der Schöpfung ein grosser Plan steht und alles einen Sinn ergibt. Glaube ich an die Evolutionstheorie, dann gibt es keinen solchen Plan – und auch keinen Sinn.