Franz Hohler empfängt zuhause in Zürich Oerlikon. Im grossen Garten blüht es, eine lange Treppe führt zum Haus. In seinem Arbeitszimmer nimmt Hohler auf einem Bürostuhl Platz. Das Zimmer ist voll mit Lesestoff, die Bücher stehen in mehreren grossen Wandregalen, in offene Kartonkisten einsortiert, auf dem übervollen Schreibtisch und in Stapeln lose auf dem Holzboden: Literatur, Fachbücher, Zeitschriften, Fotoalben, CD. Auch die Bibel und eine CD-Sammlung finden sich in einem Regal. Auf einem mit Reissnägeln in der Holzwand befestigten weissen Papier steht handschriftlich in Grossbuchstaben geschrieben: «GEDULD!» Er habe einen Hang zur Ungeduld, sagt Hohler. Es helfe, sich dies in Erinnerung zu rufen.

Am 1. März ist Franz Hohler achtzig geworden. Zu diesem Anlass haben wir ihn um ein paar persönliche Zeilen gebeten. Er schickte uns das Gedicht «Achtzig», das er auch bei verschiedenen Anlässen in seinem Jubiläumsjahr vortrug.

Nun wird es ernst.

Die Urheberrechtsgesellschaft

von welcher du eine Rente bekommst

verlangt

einen «Lebensnachweis» von dir.

Das schraffierte Feld

auf deinem Audiotest

bedeutet einen Verlust

von 54% des Gehörs

im Hochtonbereich.

Die Treppen werden

auf einmal steiler

der Atem flacher.

181 cm sei deine Grösse

sagt dir die Arztgehilfin.

Im Pass steht 183

und als junger Mann

massest du 1 Meter 89

das heisst wohl

du schrumpfst.

Du bist nicht mehr sicher

schreibt man 80 mit oder ohne t

und Nonsens

mit oder ohne e am Schluss?

Heisst das Mittel gegen die Rückenschmerzen

Neopren oder Novalgin?

Willst du wirklich noch lernen

wie man mit «Twint» bezahlt?

Deine Finger erinnern sich zwar

an die Solosuiten für Cello

von Johann Sebastian Bach

aber nicht mehr

an das Binden

einer Krawatte.

Du musst medizinische Ausdrücke

anprobieren

wie Kleider

«Orthostatischer Schwindel»

sitzt wie angegossen.

«Subdurales Hämatom»

legst du wieder beiseite.

Das Durchschnittsalter für Männer

so lasest du kürzlich

liegt hierzulande bei 81.

Du kannst nur hoffen

die 1 sei noch steigerungsfähig.

Trinken, trinken, trinken!

Schon länger ist es für dich

zur Gewohnheit geworden

von jedem Brunnen

an dem du vorbeikommst

drei Schlucke Wasser zu trinken.

Du bist noch über richtige Gletscher gegangen

und weisst

ihre Tage sind gezählt

und auch dein eigener Klimawandel

ist nicht aufzuhalten.

Dein Vorrat an Zukunft

schmilzt und schmilzt und schmilzt

und die Enkelkinder

wachsen und wachsen.

Franz Hohler

Ihr «Vorrat an Zukunft schmilzt». So umschreiben Sie im Gedicht zu Ihrem Achtzigsten charmant das Älterwerden. Wie geht es Ihnen damit?

(überlegt) Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich morgens erwache und merke, dass es die Welt ringsum noch gibt. Und dass es auch mich noch gibt.

Fällt Ihnen das Älterwerden schwer?

Meine Frau ist Psychologin. Sie sagte einmal: «Alt werden ist ein Experiment.» Dieser Leitspruch gefällt mir. Wir sollten nicht krampfhaft versuchen, das Alter zu verdrängen oder jünger sein zu wollen, als wir sind. Aber natürlich fällt es auch mir nicht immer leicht. Das Alter ist nichts für Feiglinge, heisst es doch.

Denken Sie oft an den Tod?

Selbstverständlich! Ich denke an den Tod, aber ich glaube nicht daran (lacht).

Wie bitte?

Nichts ist so sicher wie der Tod. Und doch ist nichts so schwer vorstellbar. So denke ich manchmal: Wenn ich sterben muss, dann gehe ich ins Welschland oder ins Tessin. Dort ist der Tod eine Frau. «La mort» und «la morte».

Macht das die Sache besser?

(überlegt) Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn eine Frau bei mir ist, wenn ich sterbe.

Welche Wünsche haben Sie noch ans Leben?

Dass es noch etwas weitergeht. Unerfüllte Wünsche habe ich keine. Natürlich habe ich einiges nicht gemacht, zum Beispiel eine ganz lange Wanderung wie mein Freund Martin Vosseler. Er ging zu Fuss von Basel bis nach Jerusalem und schrieb darüber ein Buch. Das hat mir imponiert. Aber es muss auch nicht sein, er hat es ja gemacht für mich.

Es gibt ein Gedicht von Franz Hohler, in dem er den Tod seines Schriftsteller-Kollegen Urs Widmer verarbeitet. Hohler blickt darin aus dem Fenster und sieht den Kirschbaum blühen, ehe er im Radio hört, dass Widmer gestorben sei. «Dem Kirschbaum nehme ich seine Nachricht ab, dem Radio nicht. Urs ist nicht tot, er ist nur aufgebrochen, voll Neugier und Wanderlust, zu einer grossen Reise, bis an den Rand des Universums.»

Dass Hohler nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt und den biblischen Geschichten rund um Erbsünde und Erlöser kritisch gegenübersteht, hat er in Interviews mehrfach deutlich gemacht. Was aber hat es mit den zahlreichen religiösen und spirituellen Andeutungen auf sich, die man auch anderswo in seinem Werk immer wieder entdeckt? In seinem neusten Buch, «Rheinaufwärts», beispielsweise berichtet er als Ich-Erzähler von seinen Wanderungen zur Quelle des Rheins. Einmal betritt er eine Kirche und singt «Dona nobis pacem» für den Frieden in der Ukraine. Und ganz am Schluss, als Hohler bei der Quelle des Rheins ankommt, beschreibt er seine Gefühle mit dem Satz: «Von weitem erreicht mich das Wort Andacht.»

«Warum hat Gott nicht dafür gesorgt, dass alles ein bisschen besser geht? Weil er bei der Schöpfung vielleicht nicht alleine war.»

Hohler macht biblische Themen auch regelmässig zum Kern seiner Geschichten, häufig am Rand der Satire. So schrieb er beispielsweise eine eigene Schöpfungsgeschichte. Darin beginnt alles mit Gott – und einer Kiste voller Erbsen. In der Erzählung weiss Gott nicht, wer ihm die Gemüsekiste geschickt hat, deshalb lässt er sie einfach stehen beziehungsweise schweben. Nach sieben Tagen zerplatzen die Hülsen und die Erbsenkugeln schiessen ins Nichts hinaus. Sie wachsen, und auf einer der Erbsen entwickeln sich die Menschen, die ihn für die Schaffung des Weltalls verehren.

Die Kurzgeschichte schliesst mit der Pointe: «Gott wehrte sich nicht dagegen, aber grübelt bis heute darüber nach, wer zum Teufel ihm die Kiste mit den Erbsen geschickt haben könnte.»

Wie kamen Sie auf diese verrückte Idee?

Ich hatte ein Buch gelesen von Stephen Hawking (einem berühmten, mittlerweile verstorbenen Astrophysiker): «A brief history of time». Ich wollte wissen, wo die Wissenschaft steht in dieser Frage. Das war vor vielen Jahren. Ich merkte: Das verstehe ich nicht. Was mich ein bisschen geärgert hat. Dass Hawking so viel gescheiter ist als ich, der ist ja gar nicht viel älter (lacht). Da habe ich angefangen, jeden Tag selber eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Sozusagen aus Protest, aus Trotz. Ich dachte mir, du musst dir deine eigene Vorstellung machen, als Antwort auf die Wissenschaft. Das ist eher meine Stärke. Also habe ich mehrere solcher Schöpfungsgeschichten geschrieben. Jene mit den Erbsen habe ich übrigens Stephen Hawking geschickt.

Hat er geantwortet?

Nein. Ich hatte die Geschichte extra übersetzen lassen auf Englisch. Aber relativ kurz vor seinem Tod hat Stephen Hawking noch einmal seine Erkenntnisse zusammengefasst. Und da schrieb er, dass ganz am Anfang, vor dem Urknall, das ganze Weltall nicht grösser gewesen sei als eine Erbse. Da habe ich gedacht: «Aaahaaa» (lacht).

Am Ende rätselt Gott darüber, wer «zum Teufel» ihm die Gemüsekiste geschickt haben könnte. Was wollen Sie mit dieser Pointe sagen?

Sie sagt es im Grunde selbst: Sie weist auf die zweite Kraft neben der göttlichen. Letztlich geht es um die Polarität von Gut und Böse. Dazu kann man sich natürlich sehr viel überlegen. Wenn Gott die Welt erschaffen hat, warum hat er nicht dafür gesorgt, dass alles ein bisschen besser geht? Weil er es vielleicht nicht alleine gemacht hat, sondern der Teufel auch dabei gewesen ist bei der Schöpfung.

Ebenfalls mit dem Teufel geht es in der Kurzgeschichte «Der Autostopper» zu und her. Ausserhalb von Bellinzona will ein Typ mit Hörnern und Dreizack per Anhalter nach Rom. Er wartet lange, bis ihn ein jüngerer Mann mit langen Haaren in einem amerikanischen Wagen mitnimmt. Der Mann stellt sich als Jesus heraus und hat dasselbe Ziel. «Den Papst erschrecken» will Jesus, «der glaubt doch schon lange nicht mehr an mich.» Der Teufel fragt, ob er mitkommen kann. «Aber gern», so Jesus, «zusammen sind wir stärker.» Am Schluss heisst es: «Beide lachten, und Jesus gab Gas.»

In der Kurzgeschichte «Die Konferenz» wird Gott zwar nicht vom Teufel gestört, handelt aber dennoch nicht. Auf der Erde herrscht Krieg, und die Menschen wollen, dass Gott sie segnet. Gott beruft darauf eine Konferenz ein, kann sich aber für keine Seite entscheiden. Schliesslich lässt er sich von Erzengel Gabriel einen Fernsehapparat bringen und schaut so lange CNN, bis der Krieg zu Ende ist.

«Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein.»

In seiner Novelle «Die Steinflut» wiederum, die vom Elmer Bergsturz 1881 handelt, sinniert ein siebenjähriges Mädchen über die Geschichte der Sintflut, die der Dorfpfarrer als Bestrafung Gottes bezeichnet hatte. Es fragt sich: «Was ist mit den Fischen, hatte der liebe Gott die lieber?»

Wenn Sie solche Pointen schreiben: Machen Sie sich über die Bibel lustig?

Das ist nicht meine Absicht. Die Bibel ist ein wichtiges Buch, an dem wir in der abendländischen Kultur nicht vorbeikommen. Ich versuche eher, die Bibel weiterzuspinnen. In der «Steinflut» ging es mir darum, mich in ein siebenjähriges Kind zu versetzen und seinen Gedanken nachzugehen. Dazu gibt es übrigens ein winziges Gedicht von mir: «Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein.» Das zeigt einzig, dass jemand Freude gehabt hat an dieser Sintflut, nämlich alle Lebewesen im Wasser.

Welche Rolle spielt Religion oder Spiritualität in Ihrem Leben?

Ich bin mit Religion aufgewachsen, als Christkatholik. Ich ging in die Kirche, sang im Jugendchor, war sogar Messdiener. Und sobald ich besser Cello spielen konnte, machte ich Musik in der Kirche. Aber sagen wir es so, für mich stand schon als Kind fest, dass man das nicht alles glauben muss. Ich betrachte die Religion als eine Sehnsucht des Menschen, dem Leben einen höheren Sinn zu geben oder eine Geborgenheit zu haben.

Sind Sie in diesem Sinne religiös?

Ich suche diese Geborgenheit auch. Für mich liegt sie aber nicht im christlichen Glauben. Aus der Kirche ausgetreten bin ich dennoch nie. Ich finde, dass Kirchen durchaus eine Funktion haben heutzutage, und zwar als Gegenpol und Gegengewicht zur ganzen Schnelligkeit und Oberflächlichkeit des Lebens. Als Ort der Langsamkeit, der Besinnung und des Innehaltens. Auch die Botschaft der Nächstenliebe ist so aktuell wie vor 2000 Jahren. Und sie wird so wenig eingehalten wie vor 2000 Jahren. Kaum haben wir uns in Europa auf ein vernünftiges Zusammenleben eingerichtet, bricht wieder ein Krieg aus wie in alten Zeiten.

In der Kurzgeschichte «Die alte Frau» erzählen Sie von einer alten, einsamen Frau, die gerne ein Vogel wäre. Am Ende verwandelt sie sich tatsächlich in eine Möwe und fliegt davon. Ein Bild fürs Sterben?

Ja. In den alten Walserhäusern in Graubünden gibt es Seelenfenster, sogenannte Seelepalgge, die man aufziehen kann, wenn jemand stirbt im Haus. Seltsamerweise denken wir immer gegen oben beim Sterben, obwohl wir wissen, dass wir alle in den Boden runterkommen (lacht). Eine Freundin hat mir gesagt, dass sie die Geschichte von der alten Frau ihrer Mutter vorgelesen habe. Etwas später, als es aufs Ende zuging, habe diese gesagt: «Also dann flieg’ ich mal davon.»

Wissen Sie, dass es Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, die diese Geschichte an Beerdigungen vorlesen? Damit sich der Tod nicht so schwer, nicht so erdig anfühlt.

Das ist interessant. Ich habe einmal eine Geschichte geschrieben über zwei Regenwürmer, die unter dem Boden leben. Der eine sagt, er wolle die Welt kennenlernen, packt sein Köfferchen, geht raus, sieht, wie wunderbar alles ist, aber kaum hat er einige Schritte getan, wird er von einer Amsel aufgefressen. Der andere Regenwurm bleibt unter dem Boden, frisst seine Sauerampferwurzeln und bleibt die ganze Zeit am Leben. Der Schluss heisst: «Aber sagt mir selbst: Ist das ein Leben?» Ein Pfarrer erzählte mir einmal, er habe die Geschichte an der Beerdigung eines Jungen vorgelesen, der an Drogen starb. Dass die Geschichte so verwendet werden könnte, hätte ich natürlich nicht gedacht, als ich sie schrieb.

Franz Hohler gilt als Meister der Phantasie. Seine Romane, Kinderbücher, Kurzgeschichten, Theater- und Kabarettstücke nehmen oft dramatische Wendungen, drehen ins Absurde. In der Erzählung «Die Rückeroberung» (1982) beispielsweise schlägt die Natur zurück: Adler fressen Katzen, Pflanzen machen Strassen unpassierbar, ein Wolf holt sich ein Schulkind. In «Der Neue Berg» (1989) bricht mitten in Zürich ein Vulkan aus.

«Ich halte die Phantasie für eines der wichtigsten menschlichen Organe.»

In der Kurzgeschichte «Das ist der Rand von Ostermundigen» ergreift eben dieser sinnlose Satz die Macht, worauf eine Art Polizeistaat entsteht. «Sabotagen des Normalbetriebs» nennt Hohler diese genauso überraschenden, dramatischen wie surrealen Wendungen, die zum Lachen sind, aber häufig auch einen ernsten Kern haben.

Abgesehen davon, dass vieles davon witzig ist. Was ist der Sinn von Phantasie?

Ich halte die Phantasie für eines der wichtigsten menschlichen Organe. Bei Kindern ist sie noch sehr gut ausgebildet. Beim Erwachsenwerden läuft sie allerdings Gefahr, zu verkümmern. Wie man sich mit der Realität anfreunden muss, wie zum Beispiel immer klarer wird: Tiere können nicht reden. Phantasie ist die Fähigkeit, sich etwas anderes vorzustellen als das, was man gerade sieht und von dem man umgeben ist. Insofern ist sie nichts Luxuriöses, nichts Überflüssiges. Es ist keine «quantité négligeable». Franz Kafka hat einmal über den Ersten Weltkrieg geschrieben, den er als Zeitzeuge miterlebt hat: «Dieser Krieg ist aus einem schrecklichen Mangel an Phantasie entstanden.» Phantasie wäre dringend notwendig in unserem Leben zur Bewältigung unserer Probleme, zum Bestehen der Welt.

Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie uns Phantasie weiterbringt?

Beeindruckt haben mich die Worte von Albert Einstein: Bei der Entwicklung der Relativitätstheorie habe ihm der Gedanke geholfen, er würde auf der Sonne stehen, dann würde ein Startschuss ertönen, und er würde mit einem Sonnenstrahl ein Wettrennen Richtung Erde machen. Ein absolut kindischer Gedanke (lacht laut). Aber genau so etwas kann eine Brücke schlagen zu einer Erkenntnis. Phantasie stellt sich immer etwas anderes vor als das, was vorhanden ist. Darum ist Phantasie auch die Fähigkeit, die Welt zu verändern.

Wie könnte uns Phantasie in politischen Fragen helfen?

Wenn wir uns einmal vorzustellen versuchen, wir müssten unser Land verlassen, vielleicht wegen einer atomaren Katastrophe, und ein Land wie Zypern wäre bereit, Flüchtlinge in Containerdörfern aufzunehmen, wir müssten uns aber in der Türkei einem Schlepper anvertrauen, der uns hinüberbringen würde: Dann haben wir vielleicht etwas mehr Verständnis für die Menschen, die auf solchen Wegen zu uns kommen. Kürzlich lehnte ja unser Parlament zusätzliche Container für den Aufenthalt von Asylbewerbern ab.

Bringt uns Phantasie auch bei der Bewältigung der Klimakrise weiter?

Da braucht es gar nicht viel Phantasie. Wir wissen alles seit 50 Jahren, verhalten uns aber nicht danach. Was fehlt, ist die Umsetzung von Wissen. Wir versuchen verzweifelt, unseren wahnsinnigen Energiebedarf zu stillen, den wir als gegeben betrachten – statt uns zu überlegen, wo wir weniger brauchen könnten.

Müsste Phantasie mehr gefördert werden, etwa in der Schule?

Unbedingt. Das wird auch schon gemacht. Die Freude am Nonsens ist verbreitet. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben mit Versen, die mit «Es war einmal» anfangen. Darauf bekomme ich viele Reaktionen von Schulkindern, die mir ihre eigenen Gedichte schicken. Ein Achtjähriger schrieb mir: «Es war einmal ein Rabe / der hatte eine Gabe: / Er konnte rückwärts fliegen / und das sogar im Liegen» (lacht laut). Da merkt man: Phantasie ist auch Freiheit. Dass man irgendeinen Chabis schreiben kann, und das ist dann vielleicht sogar lustig.

Franz Hohler lacht häufig während des Gesprächs, besonders an scheinbar kindischem Nonsens hat er auch mit 80 Jahren noch sichtlich Freude. Nur ein einziges Mal wird er richtig ernst: als das Gespräch aufs Thema Atomkraftwerke kommt. Als junger Mann engagierte sich Hohler gegen AKW. Sein politisches Engagement führte gar dazu, dass ihm der Zürcher Regierungsrat im Jahr 1982 einen Literaturpreis aberkannte. Später setzte das Schweizer Fernsehen deswegen auch Hohlers Satiresendung «Denkpause» ab.

«Die Zeiten waren ja nie gut. Als Bub hatte ich grosse Angst vor einem Atomkrieg.»

Zum Thema Kernenergie ist Hohlers Sicht unverändert. Es sei eine «absolute Überheblichkeit» zu glauben, dass es in 100 000 Jahren immer noch Menschen gebe, welche die radioaktiven Abfälle bewirtschaften könnten, sagt er im Gespräch mit Nachdruck.

Klimakrise, Ukraine-Krieg, Pandemie: Fällt es Ihnen heute schwerer, lustig zu sein?

Ich fühle mich nicht zum Lustigsein verpflichtet. Es gibt auch viele ernste Geschichten und Gedichte von mir. Ich möchte ja vom ganzen Menschen berichten, vom Lachen und vom Weinen. Kann man heute noch fröhlich sein? Warum nicht? Die Zeiten waren ja nie gut. Als Bub hatte ich grosse Angst vor einem Atomkrieg. Als die Chinesen die erste Wasserstoffbombe zündeten, da dachte ich, es kann jeden Moment fertig sein mit der Welt. Der Ungarn-Aufstand hat mich politisiert, da war ich 13. Wir haben den Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei miterlebt, oder den Vietnam-Krieg. Die Welt war immer voller ungelöster Konflikte, die Angst machen. Die Pandemie war aber schon ein verrücktes Ereignis, mit dem niemand gerechnet hat. Mir kam natürlich als erstes die Pest in den Sinn.

Ach ja?

Seuchen sind alte Begleiter der Menschheit. Das ist auch immer wieder beschrieben worden in der Literatur. Als die Corona-Pandemie begann, nahm ich eine Ballade von mir hervor, die ich 1973 geschrieben habe. Sie heisst «Strandgut». An einem Strand wird ein Koffer angespült. Als die Dorfbewohner ihn öffnen, entdecken sie lediglich etwas Schimmel und einen Stein, auf dem in alter Schrift steht, dass dieser Koffer 1483 versenkt wurde. Darin gefangen sei das Virus einer Seuche, gegen welche die Pest nicht viel mehr als ein Schnupfen ist. «Gott verhüte, dass dieser Koffer je gehoben wird.» Als dann Corona kam, dachte ich «Ahja gut, das musste wohl einmal kommen» (lacht).

Sie gehen auch sehr ernste Themen mit Humor an. Woher nehmen Sie sich eigentlich diese Freiheit, sich solche Dinge auszudenken?

Ich war schon als Kind immer im Bund mit der Phantasie. Dadurch habe ich mich auch gedanklich frei gefühlt – frei, eine Welt zu erfinden, die nicht kompatibel ist mit der Normalität. Wenn ich von Schülerinnen und Schülern gefragt werde, wie sie vorgehen müssten, um gut schreiben zu können, dann sage ich: Traut euren Ideen, und zwar auch den allerblödsten. Vielleicht gibt’s nichts daraus. Vielleicht aber eben doch.

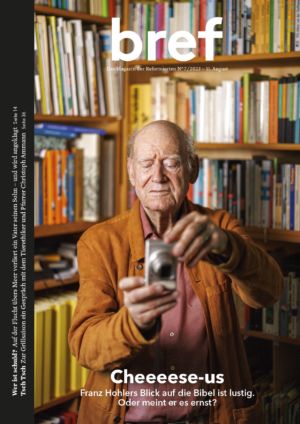

Nach dem Interview stellt sich Franz Hohler für die Fotoaufnahmen vor eines der Bücherregale. Plötzlich holt er seine eigene kleine Kamera hervor, schiesst ein Bild des Fotografen und druckt es auf einem kleinen Gerät aus. Als Widmung schreibt er auf die Rückseite: «Caught in action by Franz Hohler». Sein Gegenüber zu portraitieren hat sich Hohler zur Gewohnheit gemacht. Häufig ist darauf nur eine übergrosse Linse zu sehen, die ihn anstarrt.

Es ist Franz Hohlers Art, alltäglichen Begebenheiten eine überraschende, ja irritierende Wendung zu geben, sie zur Geschichte zu machen. Eine Auswahl solcher Bilder von Fotografinnen, die sich in Hohlers Arbeitszimmer verrenken, ist noch bis 5. November in der Christkatholischen Kirche seiner Heimatstadt Olten unter dem Titel «Den Blick etwas nach oben, bitte» zu sehen.