Frau Stetter, Sie haben sich intensiv mit dem Krankenhemd beschäftigt. Worauf kommt es bei einem solchen Kleidungsstück an?

Das Krankenhemd muss so einfach zum An- und Ausziehen sein, dass die Patientin von den Pflegenden kaum aufgerichtet werden muss. Wichtig sind zudem möglichst wenig Nähte. Jede Naht ist eine Druckstelle, das gleiche gilt für Falten. Darum wird das Hemd ja auch so angezogen, dass man hinten nackt ist und keine Berührungspunkte mit dem Stoff hat. Wegen der Krankenhausbakterien muss der Stoff eine Reinigung bei hohen Temperaturen aushalten. Dafür kommen aber viele Materialien infrage – mehr als heute verwendet werden. Aus der Sicht von Textil- und Modedesign ist das gängige Krankenhemd also noch nicht das perfekte Ding. Da ist viel Innovation möglich.

Sie haben eine Alternative entwickelt. Was ist das Besondere daran?

Vom Design her ist mein Hemd so gestaltet, dass die Patienten mehr Kontrolle darüber haben, ob man ihren Po sieht oder nicht. So kann es anders als bestehende Hemden selbst geschlossen werden. Das Kleid gibt es in verschiedenen Farben und es hat auch eine kleine Tasche – das haben normale Krankenhemden nicht.

Welchen Einfluss hat die Krankenhauskleidung Ihrer Erfahrung nach auf das Selbstbewusstsein der Menschen, die sie tragen?

Ich erinnere mich an einen Herrn auf der Palliativstation, der nur noch schwach im Bett lag und sich kaum bewegte. Und dann ist er in seine eigene Kleidung gestiegen und auf einmal hatte er wieder einen aufrechten Gang. Selbst Pflegende sagen, dass das Krankenhemd auch krank macht. Es hält dich im Bett, denn du kannst es hinten nicht gut schliessen, du weisst, da schaut dein Po raus. Das führt zu einer gewissen Bewegungsarmut. Allerdings kann ich mich als Kranke auch mit dem Ding identifizieren. Dann wird es zum Hoffnungsträger.

Wie meinen Sie das?

Das Krankenhemd begleitet mich vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Vielleicht habe ich eine Chemo gemacht, nach der es mir wieder ein halbes Jahr gut geht. Oder man hat mir einen Tumor entfernt und ich kann das Hemd zur Seite hängen und wieder ganz normal am Leben teilnehmen. Manche brauchen es auch als Legitimation, um nach aussen zu kommunizieren, dass sie wirklich nicht aufstehen, arbeiten oder sich um ihre Kinder kümmern können. Das Hemd kann eine Motivation sein, schnell gesund zu werden, damit ich wieder meine schöne alte Kleidung tragen kann. Und dann ist es auch okay. Aber wenn es dieses «Gesund» nicht mehr gibt, dann hat das Hemd natürlich eine andere Auswirkung auf die Identität – es wirkt dann wie ein Gleichmacher und lässt meine Identität brüchiger werden, als sie eh schon ist. Es reduziert mich einfach nur auf «Krank».

Andererseits haben Sterbende vielleicht auch grössere Probleme als schöne Kleidung.

Heisst das, ich darf mich in meiner letzten Lebensphase nicht mehr schön anziehen? Warum dürfen wir uns bei Krankheit oder vor dem Tod nicht mehr zeigen? Sicherlich gibt es andere Sorgen, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir freuen uns ja auch sonst über schöne Dinge. Warum sollte das auf einmal wegbrechen? Ausserdem: Warum darf ich auf der Palliativstation noch Essen aus dem Menuplan auswählen? Da sind wir ja auch bereit, Vielfalt zu ermöglichen und nicht nur einen grauen Brei zu servieren. In der Palliative Care geht es um das Erleichtern von Leiden. Da gehört für mich auch die Kleidung mit rein.

«Die Menschen schämen sich zu klingeln, nur weil sie etwas nicht mehr finden. Das macht sie sowohl fremdbestimmter als auch hilfloser, als sie eigentlich sind.»

Sie meinen bequemere Kleidung?

Ich meine grundsätzlich Dinge, die Wohlbefinden evozieren. Leiden ist nicht nur körperlich, sondern kann auch psychisch, kulturell oder sozial entstehen. Sozialer Schmerz entsteht, wenn ich meiner Identität beraubt bin und mich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen fühle. Das ist der Kern meiner Arbeit. Nur weil jemand keinen aktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann, heisst das nicht, dass er keinen Wert mehr hat.

Sie selbst haben angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als Sie Ihre Mutter auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleiteten. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?

Der Bettaufrichter hat mir damals extrem zugesetzt. Der baumelte so über dem Bett, aber meine Mutter konnte ihn gar nicht mehr richtig erreichen. Er zeigte uns permanent, was sie nicht mehr schaffte, und verlor dabei seine Funktion als Griff. Irgendwann schien mir, er sei nur noch dafür da, dass die Klingel irgendwo angebracht ist. So ist das mit vielen Objekten – sie verlieren nach und nach ihre Aufgaben. Der Nachttisch wird zum Pflegetisch, sodass die Patienten keinen Platz mehr haben für ihre persönlichen Dinge. Doch die Menschen schämen sich, wenn sie klingeln müssen, nur weil sie ihr Handy oder ihre Brille nicht mehr finden. Das macht sie sowohl fremdbestimmter als auch hilfloser, als sie eigentlich sind. Sie brauchen diese Gegenstände. Sie müssen ihre Angelegenheiten regeln, dafür benötigen sie Stift, Papier, vielleicht einen Laptop, um sich weiterhin sozial zu vernetzen. Man ist mehr als nur der kranke Mensch.

Was für ein Ort ist die Palliativstation für Sie?

Man denkt immer, die Palliativstation sei die «Sterbestation». Aber es ist vielmehr die «Entscheidungsstation» und ein Ort, an dem Krisen entschärft werden. Die Menschen liegen hier in der Regel nicht länger als zwei Wochen, und in der Zeit gibt es wahnsinnig viel zu klären. Wie kann sich Entlastung auf Seiten der Betroffenen und Angehörigen einstellen? Wie können Schmerzen gedämmt werden? Was sind die nächsten Schritte? Ist eine Pflege zuhause möglich? Muss ich ins Hospiz? Wenn ja, in welches? Wir leben alle individuell – und wir sterben alle individuell. Doch viele Patientinnen können diese Individualität nicht mehr zeigen. Wir Menschen sind so daran gewöhnt, unsere Identität durch Kleidung und Dinge zu gestalten und damit zu kommunizieren. Im Krankenhaus fällt das alles weg, du kannst deinen Lebensstil nicht mehr nach aussen präsentieren. Das schränkt den Dialog zwischen den Menschen extrem ein.

Nebst Kleidung entwerfen Sie auch Gegenstände, die Krankenhauspatientinnen den Alltag erleichtern. Ein Handyhalter am Bettaufrichter oder eine Box am Bettrand, falls jemand den Nachttisch nicht mehr erreichen kann …

Viele meiner Produkte entstehen in Zusammenarbeit mit Pflegenden und Patienten. Ich übersetze ihre Ideen in ein funktionelles Design. Ein gutes Beispiel dafür sind die «Eis-Pralinen». Patientinnen bekommen immer wieder Süsses geschenkt, dabei haben sie oft gar keinen Appetit mehr und vom Zucker wird ihnen schlecht. Doch Kühle im Mund tut ihnen gut. Also machen Pflegende Eis in leere Toffifee-Verpackungen und geben sie den Menschen als Lutschbonbons. Das ist sehr erfrischend und man kann sie mit etwas Gin oder Zitrone ergänzen – was der Mensch eben gerne hat. Ich übersetze solche Improvisationen in Produkte, verändere die Eiskügelchen so, dass sie keine Ecken und Kanten haben, und gestalte die Verpackung so, dass nahstehende Personen sie zuhause vorbereiten können. Auf diese Weise lernen die Angehörigen, was Menschen in fragilen Zeiten guttut, und müssen keine Mitbringsel mehr kaufen, die Unwohlsein auslösen.

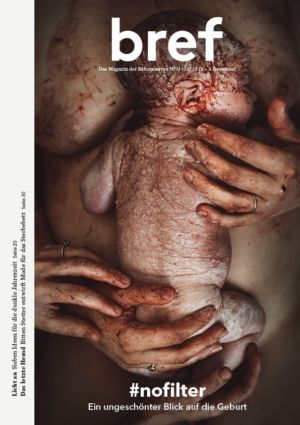

Der Verschluss eines «turnarounders», wie Bitten Stetter ihr Krankenhemd nennt.

Welche Aspekte gibt es bei diesen Dingen zu beachten?

Ich muss natürlich darauf achten, dass die Pflegenden, die sehr stark unter Zeitdruck stehen, nicht zusätzlich belastet werden. Eine Frage ist etwa, ob die Bettbox, die ich konzipiert habe, ganz in den Besitz der betroffenen Person übergehen sollte. In diesem Fall wären die Pflegenden auch nicht dazu verpflichtet, sie zu reinigen. Genau wie sie nicht verpflichtet sind, die Brille zu putzen. Wichtig ist auch die Lagerung. Viele meiner Objekte sind aus Karton. Man kann sie auseinanderfalten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Sie haben im Stadtspital Waid in Zürich ein Atelier eingerichtet, in dem Angehörige diese Gegenstände personalisieren können. Warum?

Man darf nicht vergessen, dass in palliativen Situationen die Angehörigen manchmal mehr Betreuung und Fürsorge benötigen als die Betroffenen selbst. Oft verlieren sie ihre Aufgaben, wenn ein Mensch ins Krankenhaus kommt. Sie waren so lange Manager von Krankheiten, haben kontrolliert, dass die Pillen genommen werden – auf einmal fällt das alles weg und sie wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Manche fragen sogar, ob sie die kranke Person überhaupt noch berühren dürfen. Wenn man ihnen dann etwas in die Hand gibt, entspannen sich die Krisen. Es bietet den Angehörigen eine Beschäftigung und vermittelt gleichzeitig Wissen.

Funktioniert das denn? Kommen die Menschen zu Ihnen ins Atelier?

Es ist leider nicht ganz einfach, sie zu einem Besuch zu animieren. Wenn man zuvor gar nicht mit diesen Dingen in Berührung gekommen ist, nervt es vielleicht eher. Sowas müsste früher und öffentlicher stattfinden.

Wie stellen Sie sich das vor?

Mein Anliegen wäre, dass diese Gegenstände nicht nur in Institutionen liegen, sondern dass sie uns stören, wenn wir bei Globus oder Jelmoli einkaufen gehen. Dann lese ich vielleicht auch mal die Rückseite oder die Packungsbeilage durch und erfahre etwas über das Lebensende. Heute kennen wir die Anzeichen des Sterbens gar nicht mehr. Wir wissen nicht, dass die Hände langsam blau werden. Und das macht uns so ohnmächtig, weil wir keine Ahnung haben, was zu tun ist. Wenn es Krankenhemden bei H&M gäbe, würden wir uns anders damit auseinandersetzen, weil sie mehr zum Leben gehörten.

Sie meinen, so ähnlich wie die Umstandsmode?

Das ist ein gutes Beispiel: Obwohl ich kinderlos bin, weiss ich unheimlich viel über die Geburt und übers Kinderkriegen. Ich weiss, dass die Fruchtblase platzt oder dass Babys Trinkhilfen benötigen. Wir lernen von den Dingen, die uns begegnen. Wir sehen Bettschmuck und lernen, dass Kleinkinder, wenn sie liegen, gerne nicht nur an weisse Decken schauen, sondern dass ihnen bewegliche Objekte guttun. Wir sehen schöne Kinderwagen, alles aus ganz unterschiedlichen Materialien, für jeden Geschmack, und erfreuen uns an der wohlgestalteten Vielfalt. Und am Lebensende werden wir in ein Pflegeheim gestopft und uns soll alles egal sein. Da scheint gesellschaftlich irgendetwas nicht ganz zu stimmen. Dann kommt der Zustand nach dem Tod, bei dem uns die Wahlfreiheit wieder wichtig scheint: Da machen wir uns Gedanken über die Urne und ob sie nachhaltig produziert ist und welche Songs bei der Trauerfeier gespielt werden.

Designerin Bitten Stetter

Bei Bitten Stetters Krankenhemd, das sie «turnarounder» nennt, handelt es sich um einen bunten Stoffmantel mit unterschiedlichen Designs — uni, zweifarbig oder mit Batikmuster. Er ist wahlweise vorne oder hinten offen und kann mit einem Stoffgurt zugeschnürt werden. Das Kleid soll den Menschen etwas an Selbstbewusstsein und Individualität zurückgeben. Auf die Idee kam Stetter, als sie ihre schwerkranke Mutter im Hospiz besuchte und diese sie bat, ihr «etwas Schönes» zu kaufen. Aber schöne Kleidung liess sich nicht mit der Pflege vereinbaren, und so nähte Stetter die Kleider der Mutter kurzerhand um. Inzwischen arbeitet die 50jährige Wahlzürcherin am Forschungsprojekt «Sterbesettings», das vom Nationalfonds unterstützt wird und sich mit den unterschiedlichen Facetten des Sterbens auseinandersetzt. Dazu gehört neben Sprache, Pflege und Religion auch Produkt- und Kommunikationsdesign.

Wie offen sind die Spitäler für neue Konzepte in der palliativen Betreuung?

Jeder hat in seinem Beruf einen blinden Fleck. Ich habe neulich einen Vortrag auf einer Palliativstation gehalten, und die Reaktion der Mitarbeitenden war: «Darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht!» Gewisse Dinge sind so institutionalisiert, dass sie gar nicht mehr hinterfragt werden. Erst wenn die Pflegenden und Ärztinnen die Dinge sehen und fühlen können, die ich neu gestaltet habe, wird ihnen klar, welchen Unterschied das macht. Das Problem ist nur: Ich bin ja nicht Ikea oder H&M, sondern selbständige Designerin.

Wie meinen Sie das?

Meine Objekte haben ihren Preis, weil ich in kleinen Stückzahlen produzieren muss. Erst wenn sich viele Institutionen für meine Produkte interessieren, kann ich auf einen kostengünstigen Produktionsprozess kommen. Das ist der Knackpunkt, in dem ich gerade stehe. Ich habe das Prototyping gemacht, und jetzt brauche ich Menschen, die das nicht nur schön finden, sondern auch bereit sind, darin zu investieren.

«Wir gestalten unser Selbst mit Dingen. Es geht nicht nur darum, dass ein Pullover warm ist, sonst würden wir alle den gleichen tragen.»

Das Krankenkleid kann man also bereits kaufen?

Aktuell in kleinster Auflage. Man könnte sagen, dass es noch eine Art von High Fashion ist. Aber es ist skalierbar, und im Hintergrund sind die Produktionen so aufgebaut, dass wir in grösseren Stückzahlen für einen kostengünstigen, aber dennoch fairen Preis produzieren können. Krankenhäuser sind jedoch ökonomische Betriebe, die auch Gewinn erzielen wollen. Nur hören wir das nicht gerne, weil wir denken, dort wird nur das Beste für uns getan.

Handelt es sich also um ein institutionelles Problem?

Ich habe begonnen, die Menschen in den Institutionen für die Thematik zu sensibilisieren, und das Interesse ist gross. Aber ich denke, es wird ein harter Kampf sein. Produzenten und Vertriebler von Verbrauchsmaterialien für Spitäler meinten in Gesprächen mit mir, es gehe leider oftmals um Rappen und weniger um Qualität. Das macht mir Sorge. Und da frage ich mich: Sparen wir als Gesellschaft an der richtigen Stelle? Wie viel Aufmerksamkeit geben wir überhaupt den älteren oder kranken Menschen? Geht es da wirklich nur um Pragmatismus und Funktionalität und nicht auch um Sinn und Bedeutung? In jeder Phase unseres Lebens gestalten wir unser Selbst mit Dingen. Es geht nicht nur darum, dass ein Pullover warm ist, sonst würden wir alle den gleichen tragen. Kleider oder auch Gegenstände bereiten uns mehr Freude, erhöhen unser Wohlbefinden, wenn sie eine gewisse Ästhetik und Qualität haben. Ist das nicht auch gesundheitsfördernd?

Wenn die Institutionen sich nicht darauf einlassen, könnten die Patienten Ihre Kleidung doch auch individuell bestellen?

Ich glaube sogar, dass das nötig sein wird, und ich möchte das auch. Denn ich will nicht, dass alle dieses eine gleiche Hemd tragen. Ich würde mich dagegen wehren, wenn ein Spital sagt, sie nehmen 70 Hemden in Dunkelblau. Das wäre nicht mein Ziel. Besser, sie nehmen 60 Hemden in drei Farben und geben den Patientinnen eine Auswahl, genau wie sie es bei einer Menukarte auch tun. So haben die Menschen noch ein bisschen Selbstbestimmung. Andererseits müssen wir vielleicht auch einfach unseren persönlichen Koffer packen, wenn wir ins Krankenhaus gehen, anstatt alles den Institutionen zu überlassen. In anderen Lebensphasen gucken wir auch, dass wir etwa einen guten Laufschuh haben, und nehmen nicht den billigsten orthopädischen Schuh. Es geht dabei um die Wertschätzung uns selbst gegenüber, gerade wenn es uns nicht gutgeht.

Bitten Stetters Krankenhemd gibt es in unterschiedlichen Designs, uni oder auch mehrfarbig.

Sie haben 2018 mit Ihrer Arbeit begonnen. Was hat sich seitdem für Sie verändert?

Meine Arbeit thematisiert nicht mehr nur das Lebensende. Ich spreche inzwischen lieber von einer Reise durch tiefe Täler der Nicht-Gesundheit. Ich wünsche mir, dass wir uns wegbewegen von dieser Vorstellung, dass es im Kranksein und beim Lebensende nur bergab geht. Es gibt auch da immer wieder gute Momente. Ausserdem finde ich es wichtig, dass wir uns früh bewusst sind, welche Dinge uns Wohlbefinden bereiten, und dass wir sie frühzeitig ins Leben integrieren und ihnen Sinn und Funktion zumessen.

Warum ist das wichtig?

Wenn ich campen gehe, habe ich gewisse Dinge einfach dabei, weil ich weiss, dass ich sie benutze und sie brauche. Auf lange Reisen nehmen wir Dinge mit, die uns Geborgenheit geben. So sollten wir auch mit Gegenständen umgehen, die wir im Krankenhaus benötigen. Denn wenn Dinge wie die Bettbox erst ganz am Ende in mein Leben treten, dann sind sie mir fremd. Wie so vieles in diesem letzten Lebensabschnitt. Aber wenn ich diese Objekte schon früher in mein Leben nehme, sie mir guttun und ich sie vielleicht schon bei meinem ersten Krankenhausbesuch bei mir habe, dann sind sie mir näher. Und je näher mir die Dinge sind, desto mehr Vertrauen geben sie mir.

Bilder: Mina Monsef/ZVG