Herr Ammann, im Sommer wird landauf, landab grilliert. Wann haben Sie zuletzt in eine Bratwurst oder ein Steak gebissen?

Das ist einige Jahre her. Für mich persönlich ist es ethisch nicht vertretbar, Fleisch zu essen. Darum ernähre ich mich konsequent vegetarisch und weitgehend vegan. Moralisieren versuche ich aber zu vermeiden. Zwei meiner drei Kinder essen Fleisch, wenn auch extrem wenig. Mein ältester Sohn verzichtet strikt darauf. Er mag nicht einmal die gängigen Ersatzprodukte, weil ihn diese zu sehr an Fleisch erinnern. Ich hingegen esse hin und wieder einen veganen Burger oder Poulet-Alternativen.

Wie sind Sie zum Vegetarier geworden? Gab es ein Schlüsselmoment?

Als Kind habe ich Fleisch gegessen, bis ich einmal am Fernsehen eine Reportage über einen Störmetzger sah. Er fuhr von Bauernhof zu Bauernhof, um Tiere vor Ort zu schlachten. Dieser Film hat mich dermassen beschäftigt, dass ich ein paar Jahre lang kein Fleisch ass. Es gab dann eine Zwischenphase von einigen Jahren, in denen ich ab und zu Fleisch gegessen habe. Später dann habe ich beschlossen, darauf zu verzichten, und seit einiger Zeit konsumiere ich auch viel weniger Milchprodukte. Damit lebe ich recht gut.

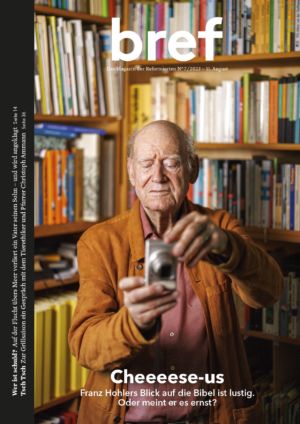

Christoph Ammann (51) ist Pfarrer in der Kirchgemeinde Zürich Witikon. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Witikon. Davor war der Ethiker viele Jahre an der Universität Zürich tätig, darunter neun Jahre als Oberassistent am Institut für Sozialethik.

Ammann ist seit 2016 Präsident des Arbeitskreises Kirche und Tiere (AKUT), eines gemeinnützigen Vereins, der parteipolitisch neutral und konfessionsübergreifend ist. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, dass Tiere, ihre Lebensqualität und ihre Würde Teil christlich verantworteten Denkens und Handels sein müssen. Das Gebot der Nächstenliebe ist ihres Erachtens universal und schliesst Tiere mit ein.

Christoph Ammann war zudem mehrere Jahre lang Mitglied der Tierversuchskommission des Kantons Zürich. Die Kommission ist interdisziplinär zusammengesetzt, beurteilt alle Tierversuchsgesuche und stellt Antrag auf Bewilligung oder Ablehnung.

Darf neben Ihrem Gemüsespiesschen ein Kalbskotelett auf dem Grillrost liegen?

Sicher. Es ist nicht so, dass ich mich vor Fleisch ekeln würde, und ich halte es auch nicht für ein Verbrechen, Fleisch zu essen. Ich bin aber der Meinung, dass es geboten wäre, viel, viel weniger davon zu essen. Wegen der Tiere und wegen des ökologischen Fussabdrucks, der dadurch deutlich kleiner würde. Mir hilft es, konsequent auf Fleisch zu verzichten. Der sogenannt bewusste Konsum ist oft nur eine Ausrede. Wer fragt sich am Fussballmatch schon, wie es den Tieren ging, aus denen die Bratwurst entstanden ist?

Sie sind Präsident des Arbeitskreises Kirche und Tier. Sind Sie einfach ein Tierli-Freund?

Nein, ich bin kein extremer oder naiver Tierfreund. Bei mir entspringt die Überzeugung, mich vegetarisch zu ernähren, genauso aus dem Denken wie aus dem Fühlen. Ich fühle mich Tieren allerdings nicht näher als Menschen. Wir hielten zwar Katzen als Haustiere, die ich sehr gern hatte. Doch letztlich ist es die christliche Ethik des Mitfühlens, der Sympathie für die Schwachen, die mich antreibt. Tiere können nicht für sich sprechen, nicht selber für ihre Interessen eintreten und kämpfen. Mein Engagement gründet stark auf diesem Ethos der Mitgeschöpflichkeit.

«Mein Engagement gründet stark auf diesem Ethos der Mitgeschöpflichkeit.»

Wenn Sie Bauer wären: Könnten Sie Kühe haben und sich diese zunutze machen?

Ich glaube, ich hätte wahnsinnig Mühe, ein Tier zu schlachten oder zum Schlachthof zu bringen. Ich hätte das Gefühl, dass ich die Verantwortung dafür trage, dass es sterben muss. Natürlich könnte ich versuchen, mir zu sagen, das sei nun einfach mein Job und es bestehe eine grosse Nachfrage nach Fleisch. Für mich würde das aber nicht funktionieren, und ich weiss, dass auch viele Landwirte unter diesem Konflikt leiden.

Aber Kuhmilch trinken Sie?

Wenig. Ich trinke immer mehr Hafermilch. Ab und zu esse ich einen Joghurt aus Kuhmilch. Ich bin mir bewusst, dass das nicht ganz konsequent ist. Das gesamte System der Tiernutzung ist in meinen Augen problematisch. Aber ich glaube auch, dass man als Individuum nicht absolut rein sein muss in diesen Alltagsfragen. Wichtig wäre, dass das Problem als ein gesellschaftliches und politisches erkannt wird und zum Beispiel gezielt alternative Formen der Landwirtschaft und der Ernährung gefördert werden, die nicht auf der Nutzung von Tieren beruhen. Es braucht ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass es nicht opportun ist, Tieren zu schaden, schon gar nicht gewohnheitsmässig.

Eine Einigkeit scheint es zu geben: Tier ist nicht gleich Tier. Oder was tun Sie, wenn Sie nachts eine Mücke im Schlafzimmer haben?

Ich nerve mich über sie … und ja, klar, ich habe auch schon eine Mücke getötet. Hier eine Grenze zu ziehen ist extrem schwierig. Spinnen bringe ich nicht um, sondern transportiere sie ins Freie. Ein Heiliger würde vielleicht auch versuchen, eine Mücke zu retten. Wir sollten uns aber auch nicht moralisch überfordern. Vor allem sollten wir nicht solche Fälle ins Feld führen, um die routine- und gewerbsmässige Ausbeutung und Tötung von Schweinen, Kälbern und Hühnern zu bagatellisieren.

Sie waren Mitglied der Tierversuchskommission im Kanton Zürich, die belastende Tierversuche beurteilt. Was war dort Ihre Position?

Ich habe mich stets dafür eingesetzt, den Einzelfall genau anzuschauen und eine sorgfältige Güterabwägung zu machen: Rechtfertigt das angestrebte Versuchsziel das Leid, das den Tieren zugefügt wird? Das waren oft mühsame und schwierige Diskussionen. Als einziger Ethiker in der Kommission habe ich mich dort auch als Anwalt der Schwachen, der Tiere, verstanden. Aber es ist ein riesiges ethisches und gesellschaftliches Spannungsfeld.

Sie wären also nicht so strikt und würden auf ein Krebsmedikament verzichten, weil es an Tieren getestet wurde?

Ich bin nicht absolut gegen jede Art von Tierversuchen. Ich glaube aber, dass auch in diesem Bereich viel mehr getan werden müsste, um Ersatzmethoden zu fördern. Das ist keine Frage der individuellen Moral, sondern der Politik. Es hilft fürs grosse Ganze leider niemandem, wenn ein einzelner Veganer oder Tierrechtsaktivist auf ein Medikament verzichtet, weil dessen Entwicklung auf Tierversuchen basiert. Nur durch symbolischen Verzicht wird die Welt nicht besser. Es braucht ein politisches und gesellschaftliches Bewusstsein und das Bemühen, die Instrumentalisierung von Tieren einzudämmen.

«Die Kirche müsste viel aktiver sein und für die Würde unserer Mitgeschöpfe einstehen.»

Auf manche Fragen haben Sie als Ethiker demnach auch keine schlüssigen Antworten?

Ich habe Ethik nie so verstanden, dass sie Lösungen präsentieren muss. Sicher macht sie das Leben nicht einfacher. Ethik ist in erster Linie ein diszipliniertes, vorurteilsfreies Nachdenken über Moral. Ethische Theorien ermöglichen es uns, Probleme aus einer bestimmten Perspektive zu betrachten und hoffentlich klarer zu denken. Aber Ethik löst gesellschaftliche und weltanschauliche Konflikte nicht auf. Sie soll vielmehr der Verdrängung ethischer Probleme entgegentreten und den Diskurs über sie fördern.

Wie prägt denn die christliche Ethik das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren?

Das Christentum hat auch historisch betrachtet viel Positives dazu beigetragen, dass jeder Mensch gleich viel zählt. Gleichzeitig hat es in meinen Augen zu wenig dafür getan, Tiere gut zu behandeln. Die Kirche müsste in dieser Beziehung viel aktiver sein und für die Würde unserer Mitgeschöpfe einstehen. Etliche Tierschutzvereine sind zwar von protestantischen Pfarrern gegründet worden, aus Mitleid mit den Tieren, den wehrlosen, armen Kreaturen. Trotzdem hat das Christentum übers Ganze die Einstellung gestützt, dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen weit über dem Rest der Schöpfung steht. Diese Tierblindheit der christlichen Theologie und Ethik muss aufhören.

In der biblischen Schöpfungsgeschichte heisst es, der Mensch solle über die Tiere herrschen. Wie ist das genau zu verstehen?

Der springende Punkt ist für mich, wie man das Wort «herrschen» versteht und was einen guten Herrscher ausmacht. In meinen Augen ist das einer, unter dem es allen gut geht. Der Mensch entpuppt sich als die mächtigste Spezies und trägt damit eine besondere Verantwortung. Unsere Herrschaft – wenn wir dem jetzt mal so sagen wollen – müsste daran ausgerichtet sein, dass auch die Tiere und Pflanzen gedeihen. Wir tragen nach der Genesis eine besondere Verantwortung für die anderen Kreaturen. Das müssen wir endlich ernst nehmen.

Das heisst also, wir müssten unsere Verantwortung viel stärker wahrnehmen?

Genau. Im christlichen Sinne sind wir nur gute Repräsentanten von Gott, wenn wir die Liebe leben. Wenn wir nicht nur unsere eigenen Interessen und das Recht des Stärkeren durchsetzen, sondern auch für andere da sind, gerade für die Schwächsten und Verletzlichsten. Die grosse Frage ist, ob wir dazu fähig sind. Davon hängt die Zukunft unserer Spezies und vieler anderer Arten ab.

Befinden wir uns in Ihren Augen auf dem richtigen Weg?

Ich bin skeptisch, aber ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, ich sei zu Hoffnung verpflichtet.

Als Pfarrer?

Auch. Aber vor allem als Vater von drei Kindern. Die Klimakatastrophe rückt näher, das wurde in den letzten Jahren offensichtlich. Wir müssen endlich aufwachen. Bei dieser Bewährungsprobe müssen wir beweisen, ob wir uns zurücknehmen und auf gewisse Dinge, auf denen unser Wohlstand gründet, verzichten können. Immer nur Wachstum funktioniert nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Transformation unseres Lebensstils genug schnell gehen kann oder ob wir unsere Chancen bereits verspielt haben.

Moralisch-ethische Überlegungen sind das eine, rechtliche Grundlagen das andere. Würden solche – und damit verbunden Sanktionen – helfen, uns zu retten?

Ganz sicher. Aber ein Rechtssystem ist immer Ausdruck von herrschenden Einstellungen, von gesellschaftlichem Konsens. Insofern ist das ein extrem langer Prozess. Aber ja, es braucht auch stärkere rechtliche Instrumente, um die Natur, Pflanzen oder Tiere zu schützen. Ich möchte daran erinnern, dass wir in der Schweiz mit der Würde der Kreatur und der Tierwürde Konzepte haben, die auf dem Papier stark sind, aber in der Praxis kaum Auswirkungen haben.

In Zentral- und Südamerika gibt es Länder, die bedrohten Tieren oder Landschaften eigene Rechte zusprechen. Was halten Sie davon?

Ich finde es extrem interessant, dass die Natur in gewissen Staaten eigene Rechte hat. Eine Landschaft gilt dann beispielsweise als Rechtssubjekt, dessen Rechte eingeklagt werden können. Ich finde diesen Ansatz sehr spannend, kann ihn mir in unserem Schweizer Rechtssystem aber nicht so recht vorstellen.

«Bereits kleine politische und rechtliche Schritte für mehr Tier- und Klimaschutz sind hierzulande extrem umstritten.»

Warum nicht?

Wer würde eine solche Transformation denn in Gang bringen? Das würde ja einen Gesinnungswandel schon voraussetzen. Bereits kleine politische und rechtliche Schritte für mehr Tier- und Klimaschutz sind hierzulande extrem umstritten. Von einer tiefgreifenden Reform unseres Rechtssystems wage ich da nicht zu träumen. Ich begrüsse aber Versuche, Tieren auch juristisch mehr Rechte einzuräumen und zum Beispiel die Grundrechte von Primaten zu schützen. Der Weg dahin ist jedoch steinig und lang. Erst recht, wenn ich mir vor Augen führe, wie wenig das Sensorium für den Umgang mit Tieren oder auch tierischen Produkten bei uns momentan noch ausgeprägt ist.

Woran denken Sie jetzt?

Mich irritiert enorm, wie selbstverständlich zum Beispiel in den sozialen Medien Witze über Veganer gemacht werden, gerade auch in kirchlichen Kreisen. Es ist völlig normal, Fleisch zu essen. Es ist kein Thema, worüber man sich Gedanken machen müsste. So kommt es mir häufig immer noch vor. Und es ist cool und männlich, sich beim Grillieren zu zeigen, so «woke» man sich auch sonst gibt.

Man könnte einwenden, dass lokale Engagements sowieso nichts bringen, wenn es keinen globalen Konsens gibt. Es nützt ja nichts, wenn Sie keine Bratwurst essen, in Texas aber tonnenweise Steaks verzehrt werden, oder?

Natürlich ist der Blick auf die globale Dimension frustrierend. Ein einzelner oder auch ein einzelnes Land kann die Umweltprobleme nicht lösen. Wir sind aber verantwortlich für das, was wir tun. Ich muss das machen, was richtig ist. Dass andere etwas falsch machen, rechtfertigt nichts. Die Frage ist: Können wir so, wie wir jetzt leben, uns selbst und den Tieren in die Augen schauen?