Die Rettung von Kunst ist auch eine logistische Aufgabe: Beate Reifenscheid und ihr kleines Team organisieren Holzkisten, Luftpolster, Kartons und einfach alles, was ihre Kolleginnen in der Ukraine gerade benötigen, um Kunstgegenstände zu schützen. Reifenscheid präsidiert den Internationalen Museumsrat (Icom) in Deutschland. Kurz nach Kriegsbeginn hat sie mit den Museumsleitungen in der Ukraine Kontakt aufgenommen. Seit Mai koordiniert sie offiziell im Auftrag der deutschen Bundesregierung die Hilfemassnahmen und leitet das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Gegen zwanzig Verbände sind involviert.

Das Verpackungsmaterial wird per Lastwagen und Bahn transportiert. «Mittlerweile ist das recht schwierig, weil im Krieg viele Strassen, Schienen und Brücken zerstört wurden», sagt Reifenscheid. Auch Dieselmangel wurde zum Problem. «Wir müssen uns immer wieder neue Routen ausdenken, um die Museen anfahren zu können.» Die russischen Besatzer hätten auch schon Transporte aufgehalten oder Kunstwerke bereits aus den Museen entfernt.

Das Theater in Mariupol wurde im März 2022 bei einem Luftangriff beschossen. Bild: Keystone / TASS / Vladimir Gerdo

Mit den nahenden Wintermonaten werden Materiallieferungen noch wichtiger. Durch Detonationen und Einschüsse sind viele Fenster von Museen, Bibliotheken und Archiven geborsten. Damit Bilder und Bücher vor Kälte und Nässe geschützt sind, müssen die Gebäude behelfsmässig isoliert werden. Wichtig sei zudem, möglichst viele Bestände zu inventarisieren und zu erfahren, wohin diese allenfalls ausgelagert wurden.

Es ist ein riesiges Unterfangen, dem sich Reifenscheid und ihre Mitstreiterinnen verschrieben haben. Denn im Krieg gegen die Ukraine hat die russische Armee nicht nur militärische und für die Grundversorgung wichtige Infrastruktur attackiert. Sie hat, teilweise gezielt, auch zahlreiche kulturelle Einrichtungen beschossen. Das Theater in Mariupol etwa oder in der Region Charkiw das Literaturmuseum für Hryhorij Skovoroda, einen der wichtigsten Philosophen des Landes. Erst kürzlich wurde die wissenschaftliche Bibliothek der Universität in Kiew, die nach dem Nationaldichter Taras Schewtschenko benannt ist, von einer Rakete getroffen.

Im Mai 2022 zerstörte die russische Armee in der Region Charkiw das Literaturmuseum für den ukrainischen Philosophen Hryhorij Skovoroda. Bild: EPA / Sergey Kozlov

Wie viele Archive, Bibliotheken, Museen und Denkmäler den Angriffen bisher zum Opfer gefallen sind, weiss niemand so genau. Die Zahlen gehen auseinander. Auf der Website «Zerstörtes Kulturerbe der Ukraine» etwa veröffentlicht die ukrainische Regierung laufend Bilder der betroffenen Gebäude und Sammlungen. Aktuell sind über 500 beschädigte Objekte aufgeführt, ergänzt mit Foto-, Video- und Kartenmaterial.

Andrij Kutnyi, Experte für historische Bauforschung, geht dagegen von rund 150 zerstörten Objekten aus und bezieht sich dabei auf eigene Recherchen sowie Regierungsquellen. Kutnyi lebt schon länger in Westeuropa und engagiert sich derzeit von Österreich aus für die Rettung von ukrainischem Kulturgut. Die unterschiedlichen Zahlen erklärt er sich damit, dass es verschiedene Auffassungen darüber gibt, was als Kulturgut zählt und was nicht. «Nicht jede Kirche ist ein Kulturdenkmal», sagt er. Ausserdem sei es kompliziert, die Angaben der Regierung zu überprüfen. «Ins Kriegsgebiet zu reisen ist schwierig und gefährlich. Niemand hat derzeit den genauen Überblick.»

Auch das ist Genozid

Die Unesco wiederum verweist «auf mehrere glaubwürdige Quellen» und kommt auf 204 zerstörte Kulturstätten. Laut einem Bericht von Mitte Oktober zählen dazu 87 religiöse Bauten, 13 Museen, 18 Monumente, 10 Bibliotheken und 76 weitere historisch wertvolle oder für kulturelle Aktivitäten genutzte Gebäude. Die sieben Unesco-Welterbestätten in der Ukraine – dazu gehört beispielsweise in Kiew die Sophienkathedrale mit ihren goldenen Kuppeln – sind bislang intakt geblieben.

Die Unesco verurteilte Russland wiederholt für die Angriffe und erinnerte an die Bestimmungen der Haager Konvention von 1954, nach der die Zerstörung von Kulturgut ein Kriegsverbrechen ist. Aleida Assmann, deutsche Kulturwissenschaftlerin und Expertin für Erinnerungskultur, sprach in einer Online-Diskussionsrunde gar von einem Genozid. Nach Raphael Lemkin, der 1944 den Begriff definiert hatte, gelten die Zerstörung der «typischen Eigenschaften und Lebensweisen der unterdrückten Gruppe» ebenfalls als Genozid.

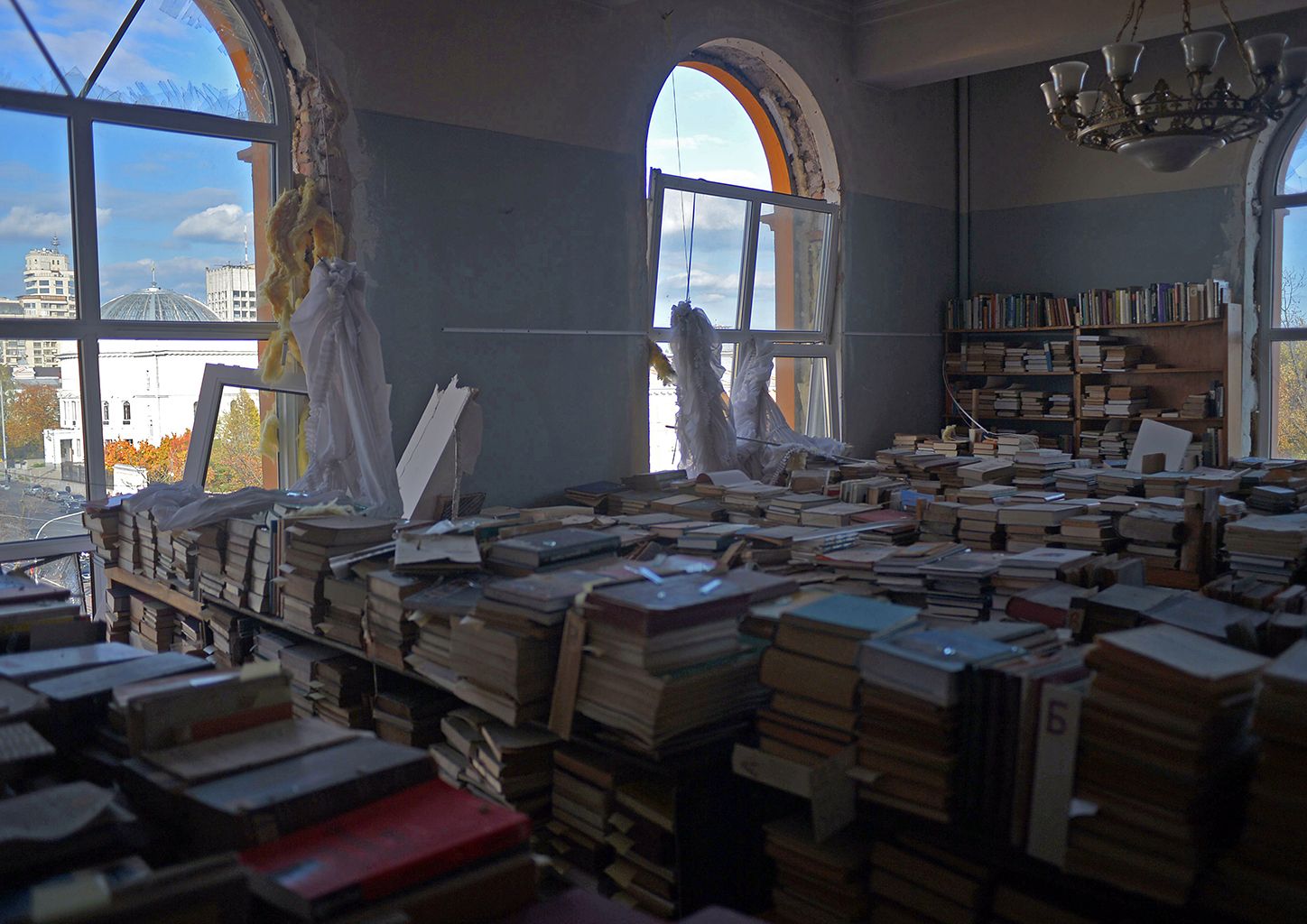

Zerstörte wissenschaftliche Bibliothek einer Universität in Kiew. Bild: Keystone / Avalon / Yevhen Kotenko

Auch für Andrij Kutnyi ist klar: Putin will mit den Zerstörungen die Geschichte und Identität der Ukraine auslöschen. «Er greift gezielt Kulturstätten an, genauso wie er gezielt Bildungseinrichtungen beschossen hat.» Kutnyi ist überzeugt, dass es sich nur in wenigen Fällen um Kollateralschäden handeln kann. «Rund um das Literaturmuseum für Hryhorij Skovoroda gibt es beispielsweise weit und breit keine Militäranlage.»

Die internationale Gemeinschaft nimmt solche Verbrechen mittlerweile sehr ernst. Das zeigt ein Fall aus Mali: 2016 hatte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den Islamisten Ahmad al-Faqi al-Mahdi zu neun Jahren Haft verurteilt. Er hatte in dem westafrikanischen Land die Zerstörung mittelalterlicher Bauwerke befohlen. Es war das erste Mal, dass der Strafgerichtshof den Angriff auf kulturelle Stätten als Kriegsverbrechen bewertete und dann auch ein Urteil aussprach.

Wenn es nach dem Conflict Culture Research Network geht, soll mit den Verantwortlichen des russischen Angriffs dereinst gleich verfahren werden. Der Verband amerikanischer Forschungseinrichtungen dokumentiert und erforscht seit 2016 Kulturzerstörungen in Kriegsgebieten, zuletzt in Mali und Syrien. Im Ukrainekrieg beobachten die Wissenschaftler laut Artikeln der «Süddeutschen Zeitung» und des «Observer» per Satellit rund um die Uhr, was mit Kultureinrichtungen und Denkmälern im Land geschieht. Mit den Satellitenaufnahmen sollen Museumsverantwortliche vor Ort vor Truppenbewegungen gewarnt und Beweise für Angriffe auf kulturelle Einrichtungen gesammelt werden, um diese später dem Internationalen Strafgerichtshof vorlegen zu können.

«Putins Rhetorik führt auf ein unauflösbares Dilemma: Die Ukrainer sind unsere Brüder, darum müssen wir sie töten.» Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands

Dass Wladimir Putin dereinst für die Zerstörungen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann, bezweifelt Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen allerdings. «Das Problem ist, dass sich Russland jeglicher internationalen Gerichtsbarkeit entzieht.» Schmid ist seit 15 Jahren Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands. Er leitet seit 2011 ein internationales Forschungsprojekt zum Regionalismus in der Ukraine und hat das Land auch dieses Jahr wieder besucht.

Zum Einmarsch der Russen sagt Schmid: «Geschichtspolitik ist die wichtigste Legitimationsressource von Putin.» Dem Machthaber gehe es hauptsächlich darum, das wiederherzustellen, was er das historische Russland nennt: ein dreieiniges russisches Land, zusammengesetzt aus Gross-, Weiss- und Kleinrussland – der heutigen Ukraine. «Putin selbst sagte ja, dass Russland die grösste geteilte Nation der Welt sei.»

Mit den Angriffen auf ukrainische Kulturstätten wolle Putin Objekte des kulturellen Erbes und des historischen Gedächtnisses der Ukraine zerstören. Damit gerate er aber in Erklärungsnot, da er die Ukraine eben als Teil Russlands betrachte. «Putins Rhetorik führt auf ein unauflösbares Dilemma: Die Ukrainer sind unsere Brüder, darum müssen wir sie töten», sagt Schmid. Er ist überzeugt, dass sich die Russen mit der Vernichtung von Kulturgut selber schaden: «Sie werden von der ganzen Welt als Barbaren wahrgenommen, als Eroberer und Zerstörer. Dieses Narrativ wünscht sich Putin überhaupt nicht.» Ausserdem würden seine Angriffe gegen die Geschichte und Identität das junge Nationalprojekt der Ukraine eher stärken als schwächen, ist Schmid überzeugt. «Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden sich noch mehr auf ihre eigene Kultur besinnen. Und ihre Philosophen, Literaten und Maler werden einen noch höheren Stellenwert erlangen als vor dem Krieg.»

In der Region Schytomyr bombardierte die russische Armee eine bekannte Holzkirche. Bild: Keystone / Reuters / Viacheslav Ratynskki

Das sieht der Ukrainer Andrij Kutnyi ähnlich. Dennoch dürfe man nicht vergessen, wie bedeutend historische Bauten, Denkmäler, Gemälde, Bücher und Archivmaterial für die Geschichte eines Landes seien. «Es braucht diese physischen Nachweise, Beweisstücke der Geschichte, die man besichtigen und anfassen kann», sagt Kutnyi. Deshalb sei es wichtig, möglichst viel Kulturgut zu bewahren.

Während Beate Reifenscheid und ihr Team von Icom Deutschland weiterhin bestrebt sind, Kunstwerke und Schriften in Sicherheit zu bringen, sammelt das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine unter anderem auch 3-D-Aufnahmen, um Monumente digital sichern und dereinst vielleicht sogar wieder aufbauen zu können.

Versuche, Kulturstätten im virtuellen Raum erlebbar zu machen, gibt es bereits. So wurde etwa der Friedensbogen in Mailand mittels 3-D-Scanning, Datensatz-Technologie und Kunsttechnik ins digitale Universum transferiert. Ob 3-D-Modelle ausreichen, um Gebäude in der analogen Welt wieder originalgetreu rekonstruieren zu können, bezweifelt der ukrainische Baufachexperte Andrij Kutnyi jedoch. «Klar, solche 3-D-Scans sind besser als nichts.» Aber den Aufbau, das Innere der Konstruktion, die Lichtverhältnisse, die Materialität, die Herstellungsweise und die DNA eines Baus liessen sich damit nicht erfassen. «Zumal es in der Regel keine Fachleute sind, die diese 3-D-Scans vornehmen.»

Wichtiger wäre laut Kutnyi etwas anderes: stärkere militärische Unterstützung der westlichen Länder, um den Luftraum über der Ukraine zu sichern. «So liessen sich Menschen und Kulturgut schützen.»

In Butscha wurden Massengräber mit Hunderten Leichen gefunden. Zudem zerstörte die russische Armee unzählige Gebäude, darunter das Kulturzentrum mit seiner Bibliothek. Bild: Keystone / Agence Vu / Lam Duc Hien

Das Titelbild zeigt eine zerstörte Kirche im südukrainischen Mykolajiw. Bild: AP Photo / Evgeniy Maloletka