Am Ostermontag 1963 erreichten Ella und Hans Vetterli ihren Zielort im Norden Israels. Die zwei stiegen aus dem Auto, schauten sich um und sahen eine weite, öde Landschaft. Hier also sollten die beiden 25jährigen ein Dorf aufbauen. Im galiläischen Niemandsland. Und das nur, weil Hans Vetterli Offizier werden wollte.

Heute, 61 Jahre später, öffnet Ella Vetterli die Tür ihres Hauses in Stein am Rhein und entschuldigt sich dafür, dass sie nicht eher aufgemacht hat. «Wie Sie sehen, bin ich inzwischen eine Vierbeinerin geworden», sagt sie, deutet auf ihre beiden Krücken und lacht. Das wird sie noch oft, wenn sie von sich und der Zeit in Israel spricht. Sie ist gut gelaunt, und nur manchmal dämpft sie ihre Stimme: Wenn sie vom Krieg redet. Oder von Hans, der vor drei Jahren gestorben ist.

Ella Vetterli steigt vorsichtig die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, schaut aus dem Fenster auf Altstadt und Rhein und beginnt gleich zu erzählen. Dabei springt die 86jährige von einer Anekdote zur nächsten, ohne je den Faden zu verlieren. Als ihr einmal ein Name entfällt, sinniert sie kurz über Synapsen und die Leistungen des Gehirns, um darauf den gesuchten Namen zu nennen und ihre Geschichte fortzusetzen.

Wie Hans wuchs auch Ella Vetterli auf einem Bauernhof auf. Ihr Vater, ein Freidenker, starb, als sie elf war. Ihre Mutter stammte aus einer streng religiösen Täufer-Familie, doch Ella befreite sich mit der Zeit von dieser Umklammerung. Sie schaffte es an die Kantonsschule, wo sie Hans Vetterli kennenlernte.

Ella begegnete den Kriegsversehrten teils auf dem Schulweg. «Ich sehe ihre Gesichtsausdrücke noch vor mir. Diese abgelöschten Augen. Schlimm.»

Die beiden verliebten sich, wollten später heiraten und als Lehrer arbeiten. Doch er fiel auch als Kavallerist in der Schweizer Armee positiv auf, und seine Vorgesetzten schlugen ihn für die Offiziersschule vor. Hans weigerte sich zunächst, entschied sich dann aber doch dafür, was beim jungen Paar zu langen Diskussionen führte.

In Schaffhausen aufgewachsen, hatte Ella Vetterli gesehen, was Armeen anrichten können. An manchen Tagen kamen in der grenznahen Stadt Flüchtlingszüge aus Deutschland an, mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs. Ella begegnete den Kriegsversehrten teils auf dem Schulweg. «Sie waren geschwächt und ausgehungert», sagt Vetterli. «Ich sehe noch ihre Gesichtsausdrücke vor mir. Diese abgelöschten Augen. Schlimm.» Seither sei ihr alles, was mit Militär zu tun hatte, suspekt gewesen. «Ich wurde zur Pazifistin.»

Schliesslich einigten sich Hans und Ella Vetterli darauf, dass er die Offiziersschule absolvieren sollte. Allerdings unter der Bedingung, dass sie dafür gemeinsam einen internationalen Friedensdienst leisteten.

Die Sache hatte einen Haken

Wochen später besuchte Ella Vetterli einen Vortrag über ein Projekt in Israel. Dahinter standen der Schweizer Hans Bernath, der im arabischen Teil Nazareths als Chefarzt das Spital führte, und sein Freund, der niederländische Arzt Johan Pilon. Pilon war noch immer entsetzt von den Greueltaten des Zweiten Weltkriegs und dem Massenmord an sechs Millionen Juden.

Zur Versöhnung zwischen Christen und Juden wollten Pilon und Bernath ein Zeichen setzen und in Israel ein christliches Dorf gründen. Dessen Bewohner sollten durch praktische Arbeit zum Aufbau des Landes beitragen und im Dialog mit der Bevölkerung die Basis dafür schaffen, dass Juden und Christen sich wieder annähern konnten. Die Siedlung sollte Nes Ammim heissen – Zeichen der Völker.

Zunächst mussten Pilon und Bernath ein Grundstück finden. Dank seinen Kontakten hatte Bernath einen drusischen Scheich kennengelernt, der bereit war, im Norden Israels für eine Million Schweizer Franken eine 114 Hektar grosse Parzelle zu verkaufen. Um das Geld aufzutreiben, wurden in der Schweiz und den Niederlanden Nes-Ammim-Vereine gegründet, und in Zürich entstand eine Aktiengesellschaft.

Ella Vetterli gefiel, was sie am Vortrag gehört hatte. Das wäre vielleicht etwas für sie und Hans. Über Israel wussten sie zwar wenig. «Doch für uns war das kein Hindernis», sagt Ella Vetterli, legt ihre Gehhilfen beiseite und nimmt auf dem Sofa Platz. «Wir waren jung und scheuten das Abenteuer nicht.»

Nach der Heirat im Oktober 1962 fuhren sie los Richtung Süden. Bis Neapel unternahmen sie eine längere Hochzeitsreise. Von dort ging es aufs Schiff nach Haifa. Auf der stürmischen Überfahrt wurde beiden schlecht. Hans ging es an Land gleich wieder besser, Ella dagegen nicht. Doch das lag nicht an der Seekrankheit, sondern an einer Schwangerschaft.

Als die Vetterlis Haifa erreichten, betraten sie ein instabiles Land. Kriege, Vertreibungen und Migration hatten ihre Spuren hinterlassen. Einerseits waren vor und nach der Unabhängigkeitserklärung Israels im Jahr 1948 rund 700 000 arabische Palästinenser geflüchtet. Andererseits migrierten Menschen aus aller Welt in den jungen Staat. Auch weil Israel 1950 allen Juden das Recht zugesichert hatte, ins Land einwandern zu dürfen. Zwischen 1948 und 1960 stieg die Bevölkerungszahl von 800 000 auf 2,1 Millionen.

Mit dem starken Zustrom war Israel nicht nur infrastrukturell überfordert. Mit den Einwanderern kamen auch viele Sprachen und Kulturen ins Land. Damit sich Neuankömmlinge in das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben integrieren konnten, sollten sie einige Zeit in einem Kibbuz leben und eine Art Einsteigerkurs absolvieren. In diesen Ulpans lernten sie Hebräisch sowie die Geschichte und Eigenheiten Israels kennen.

Hans Bernath hatte für Ella und Hans Vetterli die Erlaubnis erwirkt, in einem Kibbuz in Mizra einen Ulpan zu besuchen. Je zur Hälfte des Tages gingen sie zum Unterricht oder arbeiteten – er im Kuhstall, sie in der Grossküche. «Es war streng, aber als Bauernkinder kamen wir mit der Arbeit gut zurecht, auch mit der einfachen Unterkunft in der Baracke», sagt Ella Vetterli.

Nach dreieinhalb Monaten verliessen sie den Kibbuz wieder. Die Vetterlis sollten nun mit einem niederländischen Paar das Grundstück von Nes Ammim bewohnen und urbar machen. Doch die Sache hatte einen Haken: Die Baubewilligung fehlte.

Ein israelisches Ministerium hatte Wind von Pilons und Bernaths Plänen bekommen und misstraute ihnen. Was war die Absicht der beiden? Wollten sie tatsächlich zur Verständigung zwischen Juden und Christen beitragen – oder doch eher missionieren und Juden bekehren? Als die Zeitungen darüber berichteten, dass im nördlichen Galiläa ein christliches Dorf namens Nes Ammim gegründet werden sollte, kam es zu Kritik, worauf das Religionsministerium ein vorläufiges Bauverbot erwirkte.

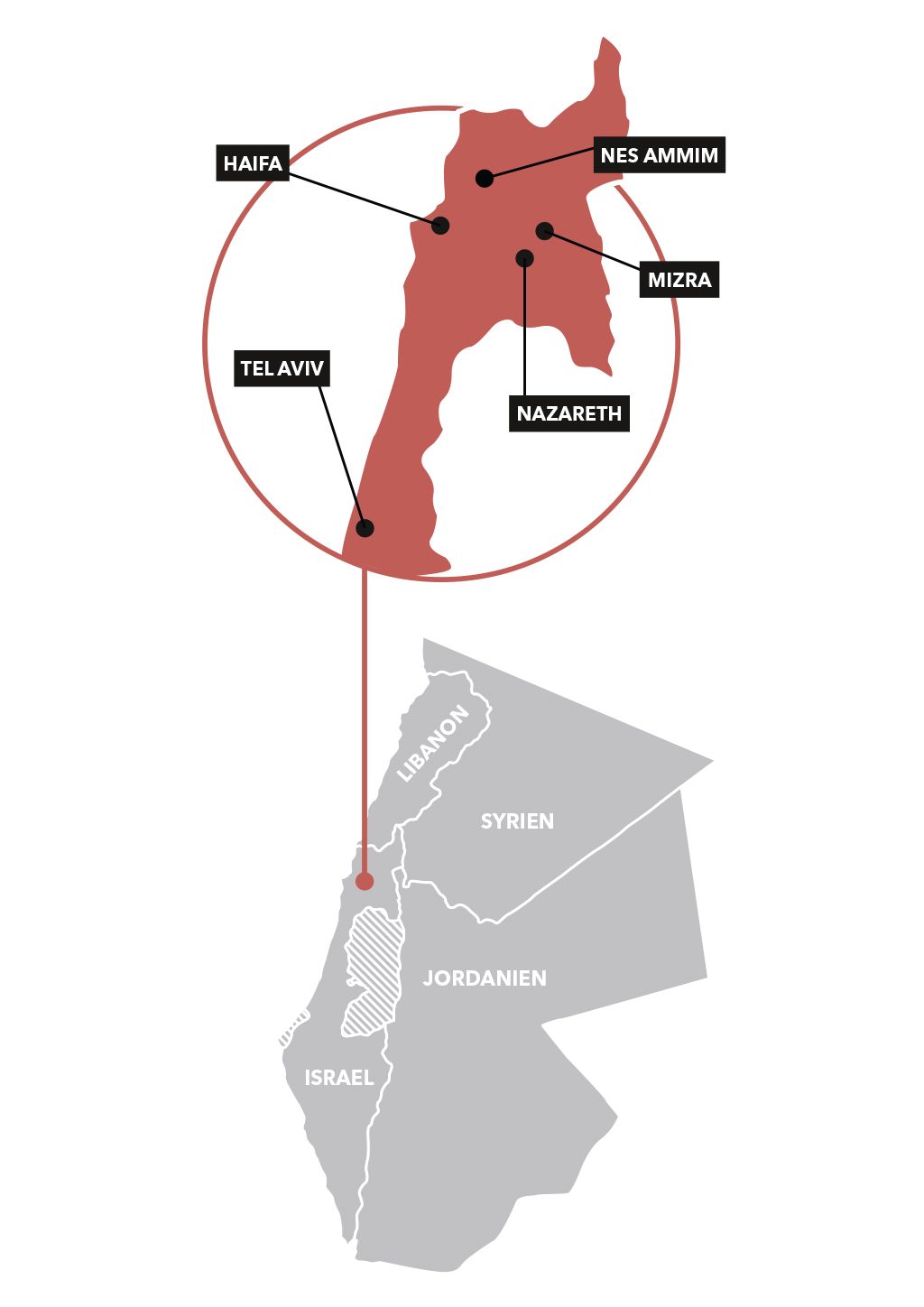

Bevor der Widerstand wuchs, sollte das Grundstück in Nes Ammim möglichst rasch besetzt werden. (Infografik: Kira Saho)

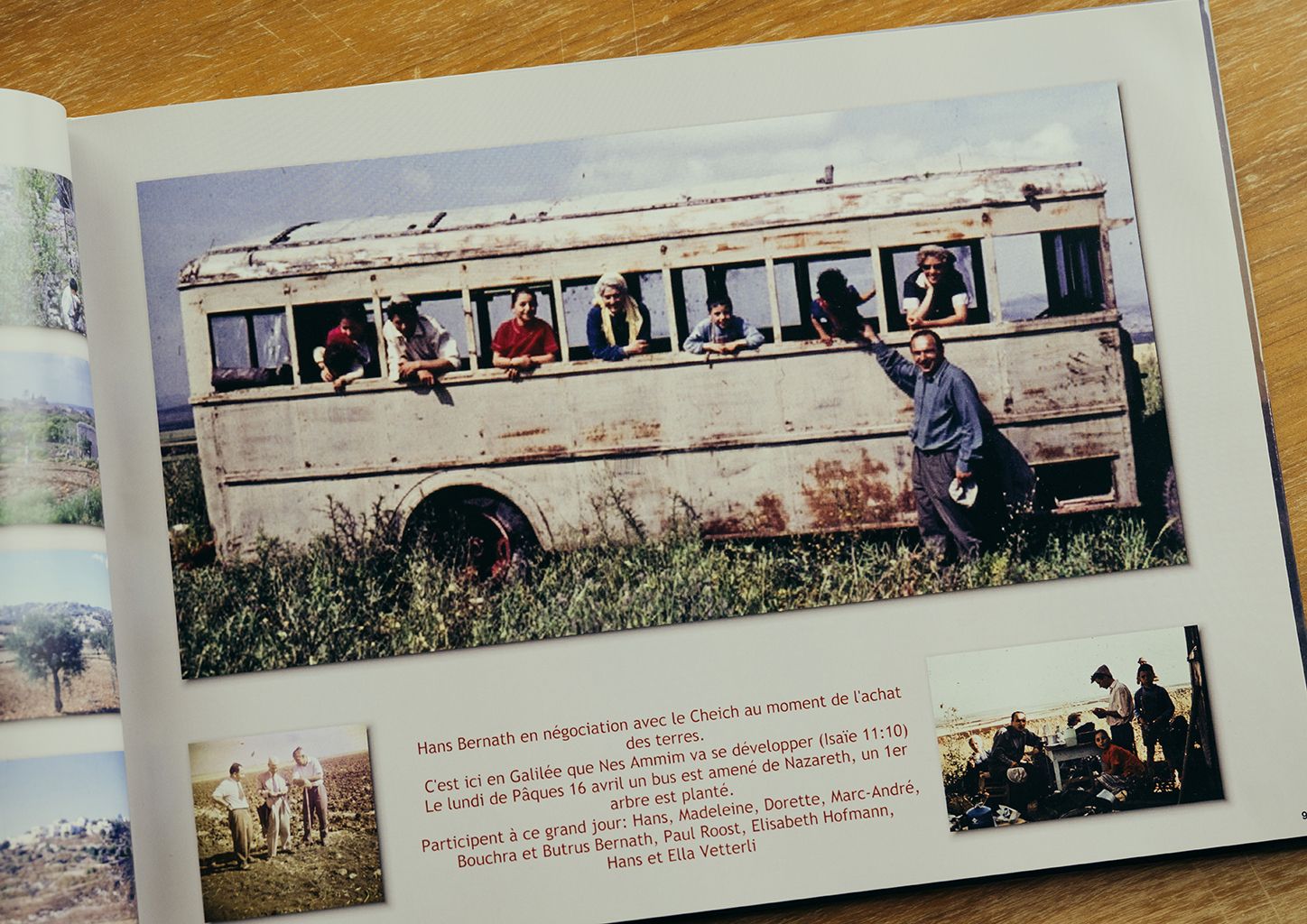

Bevor der Widerstand wuchs, wollte Bernath das Grundstück möglichst rasch besetzen. Baubewilligung hin oder her. Dazu kaufte er einer arabischen Transportgesellschaft zwei Busse ab. Bis die Bewilligung vorlag, sollten die ersten vier Siedler in den beiden Fahrzeugen wohnen. Dem niederländischen Paar war das zu abenteuerlich. Sie reisten ab. Die Vetterlis dagegen akzeptierten die Bedingungen, obwohl sie im August das erste Kind erwarteten.

In Gummistiefeln aufs WC

Am frühen Morgen des 15. April 1963, Ostermontag, fand sich in Nazareth eine kleine Delegation ein, um Ella und Hans Vetterli nach Nes Ammim zu begleiten. Darunter die Familie Bernath und Paul Roost, der im Spital als Handwerker arbeitete. Die Gruppe hätte locker in den Bus gepasst. Doch der war gar nicht fahrtüchtig. Er musste abgeschleppt werden.

Mit Autos und dem Bus im Schlepptau fuhren sie über abgelegenes Gebiet. Nach ein paar Stunden landeten sie auf einer kleinen Anhöhe, einem Tel. So nennt man in Israel Erhebungen, unter denen sich Überreste längst zerfallener Siedlungen verbergen. Rundherum war kein Baum zu sehen, nur eine flache Landschaft, in der Skorpione und Schlangen lebten. «Die Aussicht war dafür umso schöner», sagt Ella Vetterli. Auf der einen Seite der Blick auf ein römisches Viadukt und das weitentfernte Mittelmeer, auf der anderen Seite die galiläischen Hügel mit ihren Dörfern.

Um auf dem Tel Platz für den Bus zu schaffen, mussten zunächst Disteln und Gestrüpp gerodet werden. Vor Einbruch der Dunkelheit verabschiedete sich die Begleitgruppe. Ella und Hans Vetterli blieben allein zurück, in dem alten, ausgeweideten Bus.

An die erste Nacht, in der sie im Fahrzeug auf einer einfachen Bettstatt schliefen, erinnert sich Ella Vetterli noch gut: «Mitten in der Nacht schreckten wir auf, weil wir Geräusche im Radkasten hörten – wir vermuteten Schlangen.» Nur 20 Meter entfernt befand sich ein Nest. Doch wie sich herausstellte, war eine Katze unter dem aufgebockten Fahrzeug herumgeschlichen. «Wir haben sie sofort angefüttert, weil wir wussten, dass Katzen Schlangen und Skorpione vertreiben.»

Schon am nächsten Tag machte sich das Paar an die Arbeit. Während der ersten Woche erhielten sie Unterstützung von Paul Roost. Mit Hans Vetterli baute er den Rosthaufen in einen Wohnwagen mit Vordach um: das Bett im Heck, ein Tisch in der Mitte und vorne eine improvisierte Küche. Wo das Lenkrad war, wurde ein Spülbecken eingebaut. Was gekühlt werden musste, lag unter dem Vordach in einem grossen Kühlschrank, der alle drei Tage mit Eisblöcken aus der Eisfabrik der nächstgelegenen Stadt gefüllt werden musste.

Eine Toilette gab es anfangs noch nicht, erzählt Ella Vetterli und lacht wieder: «Musste ich mal, zog ich wegen der Schlangen Gummistiefel an, schnappte mir eine Spitzhacke, ging ein paar Schritte und buddelte mir ein Loch.»

Eine Gruppe um Hans Bernath (vor dem Bus) begleitete Ella Vetterli (dahinter) am Ostermontag 1963 nach Nes Ammim.

Ella und Hans Vetterli (links) hatten oft Besuch in ihrem Bus.

Fliessendes Wasser bezogen die Vetterlis dann von einem nahegelegenen Kibbuz, der von Überlebenden des Warschauer Ghettos gegründet worden war. Dank einem 100 Meter langen Schlauch konnten sie sich ein einfaches Dusche-WC-Häuschen bauen. Je nach Tageszeit war das Wasser angenehm kühl oder siedend heiss.

Eine wichtige Aufgabe der Vetterlis war es, Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung herzurichten. Hans machte sich mit Traktor und Hebekran daran, Steine und Felsbrocken wegzuräumen. Ella entfernte derweil Gestrüpp. «Eine Holländerin hat mich dabei unterstützt, wir haben wohl Tausende Disteln ausgerissen.»

Die bereits kultivierten Flächen mussten sie vor nomadisierenden Ziegenhirten bewachen. Diese fanden aufgrund der zunehmenden Urbarmachung und Aufforstung im Land immer weniger freie Weidegebiete für ihre Geissen vor. Der Konflikt zwischen Hirten und Grundbesitzern sei ein Beispiel für die Probleme im damaligen Israel gewesen, sagt Vetterli: Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Kulturen und Religionen, dazu die instabile politische Lage. «Es war ein einziges Spannungsfeld.»

Ein arabischer Feldwächter unterstützte die Vetterlis und kam täglich auf seinem Schimmel angeritten. Ella Vetterli lud ihn jeweils auf einen Kaffee ein. Es gab oft Besuch, teils von weit her, teils aus der Nachbarschaft. Die meisten wollten aus erster Hand erfahren, wer in Nes Ammim lebte. Manche zeigten sich dabei argwöhnisch und kritisch, andere wiederum freundlich und offen. «Grösstenteils erfuhren wir viel Goodwill», sagt Ella Vetterli.

Zu diesen Besuchen kann sie viele Anekdoten erzählen. Wie jene über einen jungen arabischen Agronomen, der regelmässig vorbeikam und sie eines Tages bat, sie möge ihm doch eine heiratswillige Schweizerin vermitteln. Vergeblich versuchte Vetterli ihm diese Idee auszureden. «Als er einfach nicht lockerliess, bereitete ich ihm ein Birchermüesli zu und sagte, das sei das Nationalgericht der Schweiz: ahnend, dass ihm die Kost kaum schmecken würde.» Der junge Mann habe danach nie mehr nach einer heiratswilligen Schweizerin gefragt.

Im August 1963 kam Tochter Christine zur Welt, im Spital von Nazareth. Als Arzt fand Hans Bernath, dass unter den hygienischen Bedingungen in Nes Ammim ein weiterer Aufenthalt mit dem Baby nicht zu verantworten war. Die junge Familie verliess den Bus. Für kurze Zeit kam sie im benachbarten Dorf Regba unter, wo eine junge Frau ihren Zwei-Zimmer-Bungalow mit ihnen teilte. Später zog die Familie zurück in die Schweiz. Auf Christine folgten vier weitere Kinder.

Schliesslich erhielt Nes Ammim doch noch eine Baubewilligung. Erste Baracken wurden errichtet, die von Schweizern, Holländern, Amerikanern und später von Deutschen bewohnt wurden.

Friedlich verlief auch in Nes Ammim das Zusammenleben nicht immer. Die Bewohner stritten sich über die Finanzierung und Gestaltung des Dorfes. Es war ein Kommen und Gehen. Dennoch wuchs die Gemeinschaft. Es wurden Avocados angebaut, Rosen gezüchtet und Tischlerarbeiten ausgeführt. Später entwickelte sich die Siedlung zu einem ökumenischen Begegnungszentrum mit Hotel, Seminarräumen und Unterkünften für Praktikantinnen aus aller Welt.

«Aufzugeben hiesse, die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben in diesem Land aufzugeben. Und das ist für mich keine Option.» Okke Huising, General Manager Nes Ammim

Nes Ammim machte schwierige Zeiten durch. Mehrmals stand die Siedlung am Rand der Pleite, so auch um die Jahrtausendwende. Nes Ammim musste sich neu orientieren. Man verkaufte Grundstücke an jüdische und arabische Familien und wollte sich mit Kursangeboten als Dorf des Dialogs etablieren.

Es gab Leute, die von der Idee der Völkerverständigung begeistert nach Nes Ammim reisten und ernüchtert wieder heimkehrten. Tobias Kriener, der im Dorf sechs Jahre als Studienleiter tätig war, bevor er 2022 nach Deutschland zurückging, hebt in seiner Bilanz zwar die Schönheit Galiläas hervor, die freundschaftlichen Begegnungen mit Menschen aller Religionen.

In einem Bericht, der auf der Website des deutschen Nes-Ammim-Vereins erschien, schreibt er aber auch, man dürfe sich keine Illusionen über die Wirkung der Arbeit im Dorf machen. Viele der Bewerber, die sich in Nes Ammim niederlassen wollten, hätten keine Ahnung gehabt, worin die Idee der Siedlung besteht – geschweige denn Bereitschaft gezeigt, sich an einem Dialog zwischen den Völkern zu beteiligen.

Okke Huising ist aktuell General Manager von Nes Ammim. Auf Krieners Kritik angesprochen, sagt der Niederländer am Telefon: «Natürlich, das Projekt Nes Ammim ist schwierig – das Leben in Israel ist schwierig. Aber aufzugeben hiesse, die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben in diesem Land aufzugeben. Und das ist für mich keine Option.»

Seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wird dieses Zusammenleben hart auf die Probe gestellt. In Nes Ammim arbeiten Christen, Juden, Drusen und Muslime eng zusammen. Alle freiwilligen Mitarbeitenden – die meisten aus den Niederlanden und Deutschland – gingen aus Vorsicht vor weiteren Massakern in ihre Heimatländer zurück. Die israelische Armee brachte vorübergehend eine 400köpfige Einheit in den Gebäuden unter. Die Feierlichkeiten zum 60-Jahr-Jubiläum von Nes Ammim mussten abgesagt werden.

Sein Dorf sei zwar noch nie Ziel eines Angriffs gewesen, sagt Huising. Doch die Raketen, die manchmal aus dem Südlibanon auf jüdische Siedlungen abgefeuert werden und vom israelischen Abwehrschirm, dem Iron Dome, abgewehrt werden, hört man teilweise auch in Nes Ammim. Kürzlich heulten im Dorf die Alarmsirenen. Alle Bewohner mussten in die Schutzbunker.

Die aktuell schwierige Lage bringt Okke Huising jedoch nicht aus der Ruhe. «Die Sonne scheint und die Leute trinken Kaffee auf der Terrasse», sagt er. In Israel habe es immer wieder Krieg gegeben. Die Menschen hätten sich mit der ständigen Bedrohung abgefunden. «Und irgendwann wird das Gute das Böse überwinden, daran glauben wir.»

Ella Vetterli hatte in Israel die lehrreichste Zeit ihres Lebens.

Ella Vetterli bezweifelt, dass sich Juden und Palästinenser in absehbarer Zeit versöhnen werden. Zu viel Schreckliches sei geschehen. «Die Situation ist so komplex und schwierig, heute noch mehr als damals, dass ein friedliches Nebeneinander eher unrealistisch erscheint.» Sie senkt den Kopf, hebt ihn wieder und beginnt zu lächeln. Ein Mädchen schaut durch den Türspalt ins Wohnzimmer. Die sechsjährige Urenkelin ist zu Besuch gekommen.

Die Uroma greift nach den Krücken, steht vom Sofa auf und sagt: «Frieden in Israel gibt es wohl erst, wenn alle genug müde sind vom vielen Krieg.» Da könnten in Nes Ammim noch so viele Rosen gezüchtet und Vorträge über Völkerverständigung gehalten werden. «Dabei wäre den Menschen nichts mehr als Frieden zu wünschen.»

Ella Vetterli pflegte noch viele Jahre Kontakte nach Israel, im Haus in Stein am Rhein sucht man jedoch vergebens nach Fotos aus Nes Ammim. Dias von damals hat ihr Mann für die 50-Jahr-Feier der Siedlung gespendet. Behalten hat sie die grosse schwarze Kanne, mit der sie dem arabischen Feldwächter den Kaffee kochte. Die Kanne steht am Kamin, benutzen kann man sie nicht mehr. Doch sie erinnert Ella Vetterli an die lehrreichste Zeit ihres Lebens, wie sie sagt – und an ein grosses Abenteuer. In einem alten Bus, der noch immer in Nes Ammim steht, mitten im Dorf. Und jetzt als Museum dient.