Einige Minuten lang ist mir so richtig schlecht. Ich sitze in der engen Kabine einer Beechcraft Baron 58 und kralle mich an meinem Sitz fest, während wir Runden über dem endlos scheinenden Mittelmeer drehen. In der Hand einen Plastiksack, schliesse ich kurz die Augen und versuche, mich nicht zu übergeben. Dabei habe ich diesen ganzen Sonntag kaum gegessen, nichts getrunken. Bloss nicht kotzen, während da unten Menschen ertrinken, denke ich.

Knapp eine Woche zuvor bin ich auf Lampedusa gelandet. Die kleine italienische Insel gehört geografisch zu Afrika, ist über 200 Kilometer von Sizilien entfernt und keine 140 Kilometer von der tunesischen Küste. Nur wenig weiter ist es nach Libyen, wo die Kolonialmacht Italien unter den Faschisten zwei Dutzend Konzentrationslager an der Küste errichtete – dort, wo heute die Migranten mit ihren Booten losfahren. Zehntausende wagen jährlich die Überfahrt; viele von ihnen kommen dabei ums Leben (siehe Kasten).

Im gesamten Mittelmeer sind gemäss der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen (IOM) in den vergangenen zehn Jahren rund 30 000 Menschen gestorben. Allein auf der zentralen Route zwischen Nordafrika und Europa sind in dieser Zeit 17 000 Menschen umgekommen oder verschollen. Nur schon im letzten Jahr waren es über 3100 Tote, die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. Laut IOM gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass viele Bootsunglücke «unsichtbar» sind: Es handelt sich dabei um Boote, die in Seenot geraten und ohne Überlebende verschwinden und daher nicht erfasst werden. So hat die Organisation Hunderte von menschlichen Überresten erfasst, die an der libyschen Küste gefunden wurden und mit keinem bekannten Unglück in Verbindung stehen. Damit ist die «Zentrale Mittelmeer-Route» die tödlichste Grenzregion der Welt.

Deswegen bin ich hier. Ich will wissen, warum das Sterben auf dem Mittelmeer nicht aufhört. Eine naive Frage? Vielleicht. Aber sie ist eine grundlegende: Warum lassen wir das zu? Und wer tut etwas dagegen?

«Ich komme aus dem Bergsport», sagt Fabio Zgraggen. «Da verliert man keine grossen Worte, sondern macht einfach.» Der Appenzeller führt eine Gleitschirmschule in der Ostschweiz. 2015 gründete er die Humanitarian Pilots Initiative (HPI) – eine NGO, die humanitäre Hilfe aus der Luft betreibt und sich über Spenden finanziert. Die professionellen Pilotinnen fliegen in ihrer Freizeit bei Luftbrücken im Südsudan und in der Ukraine; über dem Mittelmeer unterstützen sie die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch bei der Sichtung von Geflüchtetenbooten in Not.

«In der Schweiz kann ich mit fast niemandem über das hier reden. Was soll ich sagen – ich habe Leute ertrinken sehen?» Fabio Zgraggen

Mit Fabio gehe ich am Tag vor dem Flug zur Spiaggia dei Conigli. Diese Bucht liegt in einem Naturschutzgebiet und wurde von «National Geographic» zu einem der schönsten Strände der Welt gekürt. Im Sommer stehen hier die Touristen an. Jetzt, an diesem frischen Vormittag im Frühling, sonnen sich lediglich ein paar wenige Einheimische. Ein Golden Retriever tollt durch die sanften Wellen und wälzt sich im weissgelben, feinen Sand. Das Wasser ist glasklar, eine kleine Insel sitzt mitten im Blau, das Zuhause von Schildkröten und Rastplatz für Zugvögel.

Für HPI hat alles mit dem Mittelmeer begonnen. Vor neun Jahren waren die Nachrichten voll von Bootsunglücken. «Ich sass mit einem Kumpel beim Bier», erinnert sich Fabio. «Wir haben uns gefragt: Was werden wir einst unseren Kindern sagen? Wenn sie fragen: Was hast du eigentlich damals gemacht?»

Rechts vom Strand liegt ein durchgerostetes Boot, wie man es überall auf der Insel in den Buchten findet. Daneben aufgepumpte Motorradschläuche, die sich die Leute behelfsmässig als Rettungsringe umbinden. Wasserkanister, Schuhe, Kleidungsstücke. «In der Schweiz kann ich mit fast niemandem über das hier reden», sagt Fabio und stupst mit dem Fuss die angeschwemmten Reste neben dem Wrack an. «Was soll ich sagen – ich habe Leute ertrinken sehen?»

Keine 24 Stunden später werde ich beginnen zu verstehen, was er damit meint.

Suchen ohne Pause

An diesem Sonntag gehen neben mir vier weitere Menschen an Bord der «Seabird 2». Nach einer längeren Vaterschaftspause sitzt Fabio zum erstenmal wieder als Co-Pilot am Steuer, Omar El Manfalouty unterstützt ihn als Ausbildner. Der Pilot und Althistoriker, der an der Universität Zürich forscht, weiss genau, warum er seit Jahren in seiner Freizeit hier mitmacht: «Es ist ein Minimalgrundsatz, dagegen zu sein, dass man Migrationspolitik durch Ertrinken regelt.» Wer das nicht unterschreiben könne, habe keine zivilisatorischen Grundwerte mehr, sagt Omar.

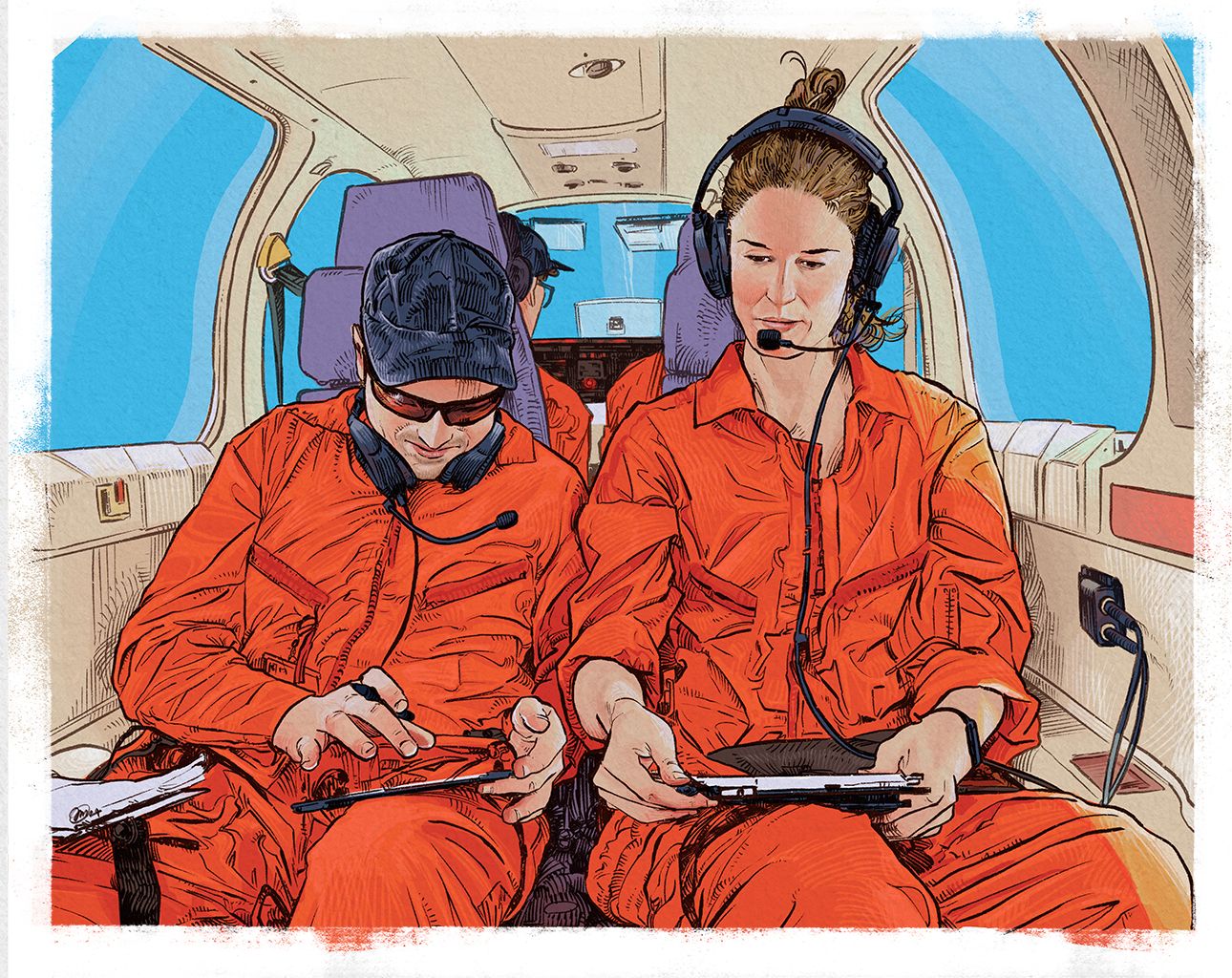

Im hinteren Teil nehmen Eike und Sasha Platz. Eike aus Deutschland ist heute der Tactical Coordinator, die US-Amerikanerin Sasha durchläuft gerade das Training. Der Tactical Coordinator entscheidet grundsätzlich über die Flugroute und verantwortet die Kommunikation via Funk. Alles, was die Technik und das Fliegen betrifft, liegt in der Verantwortung des Piloten. Sasha hatte bei HPI zunächst als Spotterin angefangen – so werden die Mitfliegenden genannt, die unablässig mit Ferngläsern das Meer absuchen. Auch ich muss heute spotten, schliesslich nehme ich einem aufmerksamen Augenpaar den Platz weg.

Schon kurz nach dem Start beginnen wir das Meer nach dem Uhrprinzip abzusuchen. Jedes Crewmitglied bekommt einen Ausschnitt zugeteilt, für mich ist es 15 bis 18 Uhr – ich sitze hinten rechts. Ich starre durch das Fernglas auf das Wasser hinaus, es verschwimmt zu einer grauen Masse, der Ausblick lullt ein. Es ist schwierig, die Gedanken nicht abschweifen zu lassen. Jeder einzelne Punkt – egal ob Fischerboot, Frachter oder Ölbohrinsel – wird kommuniziert und mit den Koordinaten notiert. Wir entdecken ein Containerschiff und dann noch eins.

Eigentlich sind wir auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Am Vormittag hatten wir von einer anderen Organisation den Hinweis bekommen, dass ein Holzboot mit angeschossenem Motor im Meer treibe: in der maltesischen Search-and-Rescue-Zone (SAR), aber im tunesischen Militär-Luftraum, der für zivile Flugzeuge verboten ist. Die Einteilung des Mittelmeers in SAR-Zonen soll eigentlich sicherstellen, dass überall ein Staat für Notfälle, Suchaktionen und Rettungen zuständig ist.

Wer mit HPI in die Luft geht, folgt einem Protokoll. Zur Vorbereitung hatte ich mit der Crew wochenlang hin und her geschrieben. Sogar ein Formular für den Fall einer Geiselnahme musste ich ausfüllen: Bei einer möglichen Notlandung in Libyen kann eine Entführung nicht ausgeschlossen werden. Libyen ist kein sicheres Land. Die Schweiz rät von jeglichen Reisen dorthin ab. Dennoch sieht Europa die libysche Küstenwache – kaum ein staatliches Gebilde, sondern ein Zusammenschluss verschiedener Milizen – als Mittel gegen Migration auf dem Mittelmeer und kooperiert mit ihr.

Eike (links) hat die geplante Route auf einem Tablet vor sich, Sasha ist heute Spotterin.

Es ist gut belegt, dass die libysche Küstenwache immer mal wieder Migranten in Seenot prügelt und auf ihre Boote schiesst. Sie versucht jeweils, die Boote zurück in Richtung Libyen zu drängen. Pullback heisst das und ist Teil des stillschweigenden Deals zwischen Europa und dem nordafrikanischen Land. Die EU unterstützt Libyen mit Entwicklungshilfe und finanziert die Küstenwache mit; das Geld soll auch Migration nach Europa verhindern. Schon seit Jahren machen zudem verschiedene NGO sowie die Vereinten Nationen darauf aufmerksam, dass Migranten in libyschen Internierungslagern Misshandlungen, Erpressung und Folter ausgesetzt sind.

Wir spotten das Boot in der Ferne, ein dunkler Punkt im Meer. Darauf, kaum voneinander zu unterscheiden: Menschen – rund 120 Personen, schätzt Eike, der über die Jahre ein Auge dafür entwickelt hat. «Auf keinen Fall fliegen wir jetzt in die tunesische Sperrzone», sagt Omar bestimmt. Nicht nur seine Pilotenlizenz steht auf dem Spiel; auch für uns könnte das wegen der tunesischen Flugabwehr gefährlich werden.

Rechtlich gesehen wäre Malta verpflichtet, die Koordination des Rettungseinsatzes zu übernehmen. Wir funken die maltesische Küstenwache an. Sie windet sich, andere seien näher. Die Italiener winken gleich ganz ab: Schliesslich sei Malta zuständig. Auch die EU-Grenzschutz-Agentur Frontex reagiert kaum.

Was tun? Wir versuchen die beiden Containerschiffe zu erreichen, die wir vorhin auf dem Flug entdeckt hatten. Eike kontaktiert über Funk den Frachter, der sich am nächsten beim Geflüchtetenboot befindet. Doch der Kapitän findet immer neue Gründe, um sich nicht an der Rettung zu beteiligen. Er sei nicht zuständig, sagt er. Oder: Sein Schiff sei zu schwer, um im seichten Gewässer zu wenden. Schliesslich begnügt sich Eike damit, ihm seine Pflichten aus dem Schifffahrtsrecht vorzulesen. Aus Prinzip.

Dann: Keine weitere Zeit verlieren. Den zweiten Frachter anfunken. Der zeigt sich einsichtig:

«Ich fahre sofort hin. Aber ich bin nicht für eine Rettung ausgerüstet. Ich habe zehn Mann an Bord und Hunderte Container.» Er könne dem Boot aber Windschatten geben, bis professionelle Hilfe kommt.

Es wird an diesem Sonntag keine professionelle Hilfe kommen. Aber das weiss der Kapitän noch nicht, und wir auch nicht.

Rettung wird ausgelagert – und kriminalisiert

Im Mittelmeer wird die Seenotrettung zu einem grossen Teil Privaten überlassen. Küstenwachen sträuben sich; in die Bresche springen müssen NGO, Frachter oder Fischer. Sie sind dabei Gängelungen und Kriminalisierungsversuchen ausgesetzt. Immer wieder verweigern europäische Häfen Rettungsschiffen mit Menschen an Bord die Einfahrt, manchmal wochenlang. Oder die Schiffe werden beschlagnahmt und so am Auslaufen gehindert. Sie würden Menschen schmuggeln, heisst es dann.

Ein oft geäusserter Vorwurf ist, dass die Rettungsaktionen ein sogenannter Pull-Faktor seien, Geflüchtete also erst dadurch ermuntert würden, die Überfahrt zu wagen. Das widerspricht jedoch den Erkenntnissen mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen, wie Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien, bestätigt: «Der Grund, warum Menschen flüchten, ist nicht die Seenotrettung – es sind Gründe im Herkunftsland.» Flucht sei ein komplexes Thema; die Erklärungen mit simplen Push- und Pull-Faktoren in der Forschung seien veraltet.

«In Extremsituationen, wo es um Leben und Tod geht, lernt man etwas über sich selbst. Aber auch über das Gegenüber», Omar El Manfalouty

Dass die Seenotrettung ausgelagert und gleichzeitig kriminalisiert wird, findet Kohlenberger absurd. Eine professionelle, institutionalisierte Seenotrettung würde nicht nur Menschenleben retten, sondern hätte auch positive Auswirkungen auf Grenzorte in Europa, wie zum Beispiel auf Lampedusa. So hätten etwa Fischer teilweise massive wirtschaftliche Einbussen, wenn sie an Hilfsaktionen teilnehmen, sagt Kohlenberger. «Und woher bekommt ein Fischer Rechtsschutz, wenn bei einer unprofessionellen Rettung etwas schiefläuft?» Derzeit würden die Bedürfnisse von Einheimischen gegen die der Geflüchteten ausgespielt, sagt die Forscherin. «Aber beide sind Verlierer eines dysfunktionalen Systems.»

Fabio und Omar fliegen an der tunesischen Militär-Sperrzone auf und ab. In der Aufzeichnung wird unser Flug dort eine gerade Linie bilden, jeweils hart an den letzten Metern einer unsichtbaren Grenze entlang.

Wir bleiben in stetem Kontakt mit dem Kapitän des Frachters:

Ich habe mein Schiff gewendet und fahre jetzt dorthin.

Ich bin jetzt neben dem Boot.

Meine Crew hat ihnen Essen und Wasserflaschen hinuntergegeben.

Ein Frachter ist so hoch wie ein mehrstöckiges Haus. Ein Holzboot daneben winzig. Die Seile, die die Crew hinunterlässt, sehen aus wie kleine Schnüre.

Ich habe um Hilfe gebeten.

Das Heck geht langsam unter.

Es sind jetzt Personen im Wasser.

Ich habe um Hilfe gebeten. Aber niemand kommt.

Ich hole nun mit meiner Crew so viele aufs Schiff, wie ich kann.

Es ist seltsam, die Stimme eines Menschen über Stunden zu hören, den man nicht kennt. Und in der man doch so etwas wie einen Wechsel der Emotionen mitbekommt. Der Kapitän klingt immer verzweifelter.

«In Extremsituationen, wo es um Leben und Tod geht, lernt man etwas über sich selbst. Aber auch über das Gegenüber», sagt Omar. Es trenne sich die Spreu vom Weizen, und er meint damit den Kern eines menschlichen Charakters. «Beim ersten Kapitän ist etwas durchgebrochen – etwas Hässliches. Er hat etwas Grundlegendes über sich preisgegeben durch seine Reaktion. Und der zweite Kapitän auch.»

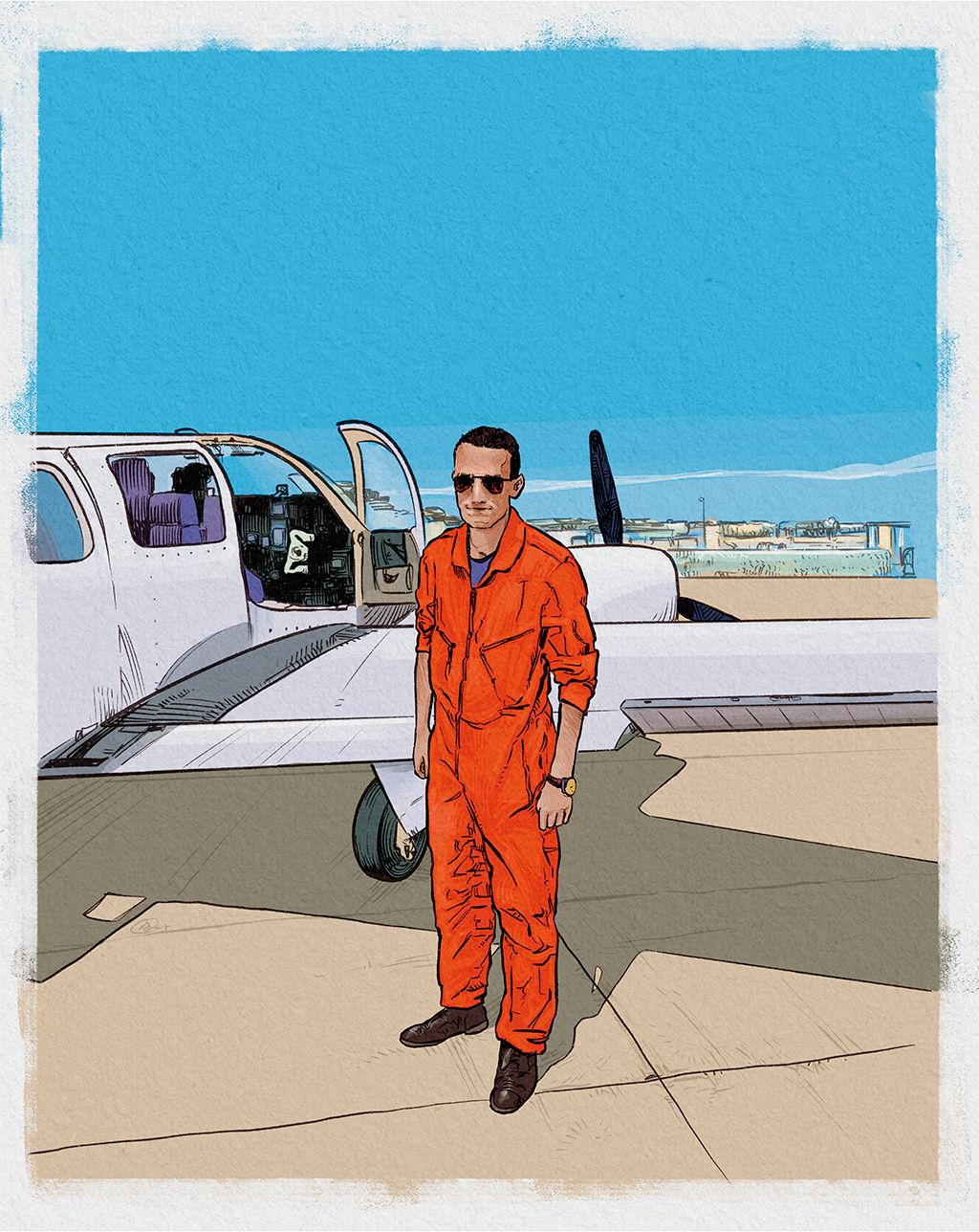

Omar El Manfalouty forscht und lehrt an der Universität Zürich – und fliegt in seiner Freizeit Einsätze über dem Mittelmeer.

Die Beechcraft fliegt einige Dutzend Meter über dem Meer enge Kreise – so schräg gekippt, dass wir über den Flügel hinweg nach unten spähen können. Mit dem Heck ist das Holzboot schon halb im Wasser. Menschen drängen sich. Und manche treiben im Meer.

Ein paar Minuten zuvor hatte Omar das Risiko abgewogen und eine Entscheidung getroffen: «So, wir fliegen jetzt in die Sperrzone.» Und dann, über dem Schiff und dem Boot, hatte er einen Notruf abgesetzt: «Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay». Ein Hilferuf in äusserster Notlage für jemanden, der dazu nicht mehr in der Lage ist. Darauf müssten eigentlich alle sofort reagieren. Nun also Mayday Relay, und wir kreisen und kreisen über der Stelle im Meer. Über dem «Case», wie es im trockenen Jargon heisst, dem «Fall».

Eine Crew aus Ex-Punks und Flug-Nerds

Meine Übelkeit ist mittlerweile verflogen – lange hielt sie nicht an, fünf Minuten vielleicht. Ich hatte gewusst, dass das passieren kann, mir wird sogar im Bus auf kurvigen Strassen schlecht. Die Crew hatte zuvor beschwichtigt, «das Flugzeug hat schon alles gesehen – Erbrochenes, Durchfall, Urin». Wir tragen Windeln, für den Fall der Fälle – schliesslich sind wir mehrere Stunden in der Luft.

Ein solcher Einsatz ist auch für den Körper nicht ohne Belastung. Ich hatte gar nicht erst versucht, ihn zu bezwingen, sondern zu beruhigen: Ich schloss die Augen, atmete mehrmals tief in den Bauch hinein, gab mich dem Adrenalin hin und sagte mir, dass es Schlimmeres gibt als zu kotzen.

Die Crew versucht, vom Geschehen unter uns möglichst viel zu dokumentieren. Nach jedem Einsatz kommt das Material ins Archiv. Manchmal wird es bei einem Gerichtsfall gebraucht, manchmal versuchen Angehörige, ihre vermissten Liebsten wiederzufinden. Dann sind die Fotos von HPI und anderen Seenotretterinnen alles, was ihnen dafür bleibt.

«Die Bilder von diesen Flügen werde ich in diesem Leben nie mehr los», hatte mir Fabio am Vortag gesagt, dort, an jenem Traumstrand auf Lampedusa. Diese Menschen seien nicht nur Zahlen, nicht nur eine anonyme Masse. Im Herbst 2023, als die Ankünfte auf Lampedusa wieder ein Hoch erreichten, hatte ein Mitglied des Schweizer Nationalrats die Frage gestellt: «Wann erreicht die Tsunami-Flüchtlingswelle aus Lampedusa das Mittelland?» – «Wenn ich solche Dinge höre», hatte Fabio gesagt und den Satz für einen Moment in der Luft schweben lassen, «dann weiss ich auch nicht.»

«Auch Nichtstun ist eine Position. Auch das gestaltet die Welt mit», sagt Omar. Er meint, es sollten mehr Politikerinnen mit HPI mitfliegen. «Sowas lässt niemanden kalt. Selbst wenn er oder sie vorher skeptisch war.»

Für Omar entspricht die Crew von HPI und Sea-Watch einer Art Idealgesellschaft. Hier treffen Ex-Punks und Flug-Nerds aufeinander. «Wir sind nicht alle gleich in unseren politischen Ansichten oder der Herkunft. Das müssen wir auch nicht sein», sagt er. Er mag, dass er sich mit Leuten auf eine Gemeinsamkeit einigen kann, mit denen er sonst nicht so viele Schnittmengen hätte: «Einfach anständig sein. Werte nicht performativ vorgeben, sondern leben, gemeinsam handeln – das ist, was mir vorschwebt.»

Wir kreisen über der Stelle, bis es eindunkelt. Zuvor haben wir versucht, dem Kapitän durchzugeben, wo sich noch einzelne Menschen befinden. Er hat Rettungswesten geworfen und Seile. Seine Crew kann so noch einige der abgedrifteten Personen an Bord holen.

Ich habe noch nie Menschen ertrinken gesehen.

Ich habe noch nie Menschen aufs offene Meer hinaustreiben sehen, ihre Köpfe wie Stecknadeln auf einem Kissen aus tiefstem Grau.

Das Meer ist jetzt eine dunkelschwarze Masse, die mit dem nächtlichen Himmel eins wird. Wir sehen fast nichts mehr. Irgendwann kommt doch noch ein Frontex-Hubschrauber. Wir kommunizieren mit ihm über Funk, er hat eine Top-Ausrüstung an Bord, mit Wärmebildkameras und aufblasbaren Schwimmhilfen, die er hinunterwerfen kann. Wir können hier nichts mehr tun und übergeben an die Besatzung des Hubschraubers.

Die Situation ist politisch gewollt

Als wir im Dunkeln wieder auf Lampedusa landen, begrüsst uns eine Kollegin von der Bodencrew mit einer Umarmung. Sie holt uns vom Flugplatz ab, wir gehen ins Crewhouse, wo nach acht Stunden in der Luft endlich der Gang auf die Toilette möglich ist und dampfend das Essen auf dem Tisch steht. Andere Teammitglieder haben gekocht und das Haus geputzt. Es soll sich – hier in dieser zusammengewürfelten Truppe – ein bisschen nach Zuhause anfühlen, bevor das offizielle Debriefing und der nächste Einsatz anstehen.

Jemand reicht mir die Salatschüssel und ein Bier, es wird gewitzelt und der Koch gelobt. Ich finde die Gemütlichkeit und das Gefühl von Zusammenhalt tröstlich und ertappe mich unerwartet beim Lächeln. Es berührt mich – besonders nach diesem Tag – zu sehen, wie sich Menschen umeinander kümmern.

Dieser sehr absurde und gleichzeitig brutal reale Augenblick, der gehört jetzt auch zu meinem Leben.

Ob es sich für die Leute an Bord des Frachters nach Stunden im Wasser irgendwie ähnlich anfühlt? Oder ist das ein anmassender Gedanke? Ich kann ihre Situation unmöglich nachfühlen. Ich kenne ihre Namen nicht, auch nicht ihre Geschichte, ihre Art zu lachen und wie sie ihr Gegenüber am Tisch anschauen. Unsere Leben berührten sich auf seltsame Weise nur für einen Tag. Mein Sonntag verwob sich mit ihrem, mit demjenigen des Kapitäns und seiner Crew, des Frontex-Piloten, des Funkers der Küstenwache.

Ich versuche, meine Gefühle aufzudröseln: Die Aufregung über das Fliegen, die Konzentration auf die Geschehnisse und das Entsetzen darüber. An Bord der «Seabird 2» fühlte ich mich hochkonzentriert, aber auch hilflos – und nahm dieses Gefühl hin wie einen Fakt. Weil nichts anderes übrigblieb.

Doch die Hilflosigkeit fühlt sich anders an als bei einem Unfall oder einer Naturkatastrophe. Diese Situation, irgendwo in der maltesischen SAR-Zone an diesem Sonntag im Frühling, war politisch gemacht. Und so keimt ein anderes Gefühl auf: Wut. Weil wir zusehen, wie Leute ihr Leben verlieren – nicht, weil man sie nicht retten könnte, sondern weil man es nicht will.

Im nachhinein werde ich merken: Manchmal schiebt sich dieses eine Bild – jenes aus dem Flugzeug, über den Flügel hinweg auf die Menschen im Wasser – in meine Träume oder vor die Bilder meines «echten» Lebens. Dann starre ich es kurz an und blinzle es weg. Und irgendwann merke ich: Dieser sehr absurde und gleichzeitig brutal reale Augenblick, der gehört jetzt auch zu meinem Leben. Nun weiss ich, glaube ich, was Fabio meinte, als er mir sagte, dass er diese Bilder nie mehr loswerde.

Einen halben Tag lang kam kein Schiff von Küstenwachen und kein Schiff von Frontex. Erst am nächsten Morgen wird die italienische Küstenwache die Geretteten von Bord des Frachters holen. 139 Menschen haben überlebt, wegen des Einsatzes eines zivilen Kleinflugzeugs und eines Kapitäns, der sich entschied, zu helfen. Mindestens drei Menschen sind vermutlich in jenen Stunden, in denen wir über der Stelle gekreist sind, umgekommen. Offiziell gelten sie als vermisst.