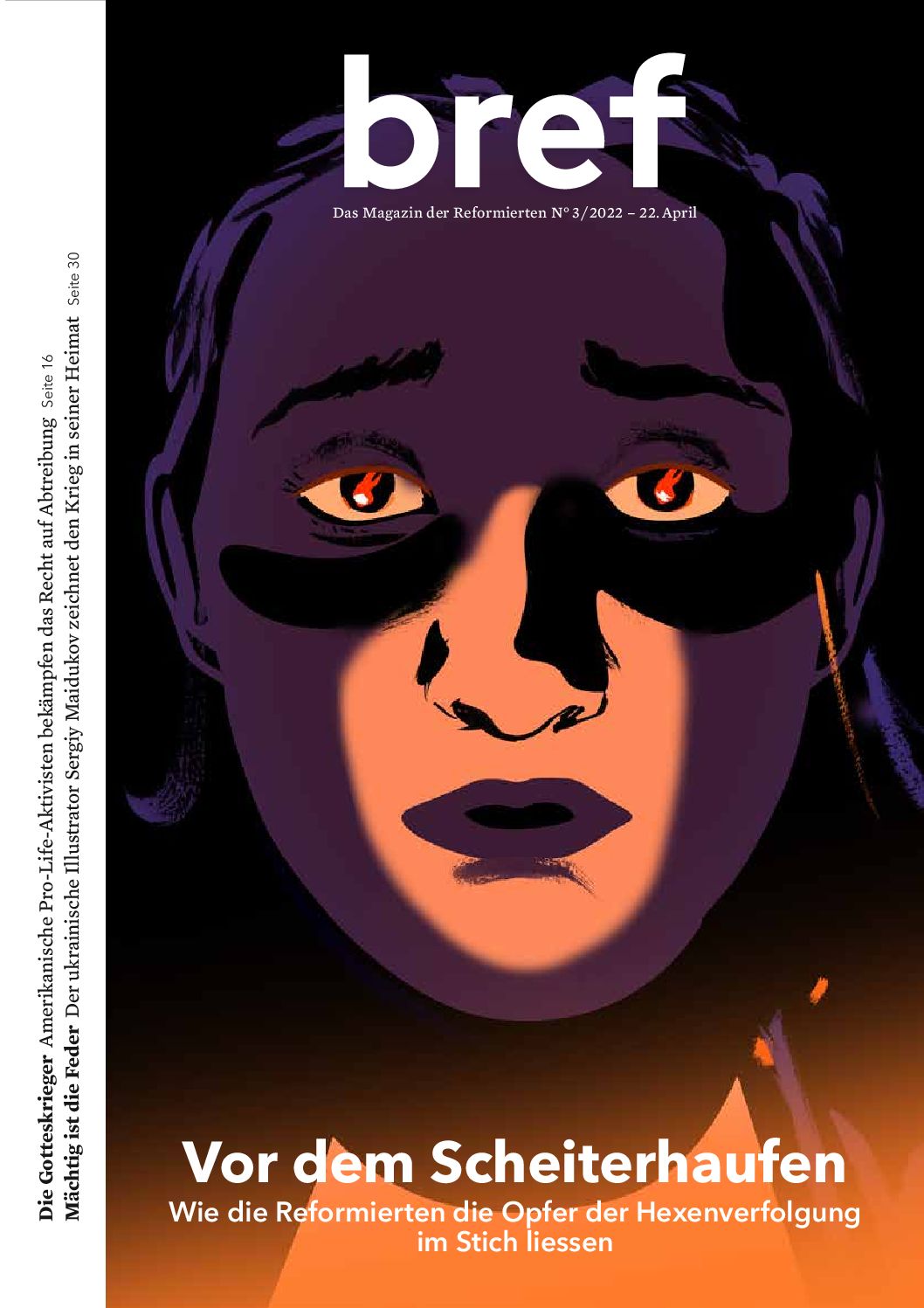

Es ist ein Sommertag im Jahr 1782. Die Sonne versteckt sich hinter zähem Nebel, in den der Atem einer Frau stösst. Sie ist als Hexe verurteilt. Wallt in ihr Panik auf, als sie den Scharfrichter sieht? Oder ist sie im Gegenteil seelenruhig, weil sie weiss, das Irdische ist gesegnet, alles, was danach kommt, wird besser sein als die Hölle, die sie hier auf Erden erlebt hat? Wir wissen es nicht. Auf Phantasie zu verzichten, nicht aber auf Empathie, zählt zu den Herausforderungen, wenn man sich in die Geschichte der Hexenverfolgung vertieft. Wo man hinliest, nichts als Reizwörter : Schadenzauber, fleischlicher Umgang und peinliche Befragung, wie die Folter damals genannt wurde.

Woraus erwuchs zwischen Mitte des 15. und Ende des 18. Jahrhunderts die Gefühlslage, die Hexenverfolgungen in der Schweiz möglich machte? Hexenbesen, Wetterzauber, Teufelsnadeln in der Kindsmilch, Unzucht mit dem Beelzebub – alles Humbug, wie wir heute wissen. Doch in der frühen Neuzeit glaubten fast alle Menschen, dass Hexen und Zauberer tatsächlich existieren. Hexenprozesse waren keine Ausrutscher und Rückfälle ins Mittelalter, sondern integraler Bestandteil dieses Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit – einer Zeitspanne, in welche die Erfindung des Buchdrucks, die Entdeckung Amerikas und die Reformation fielen. Noch immer werde diese Erfolgsgeschichte erzählt, «die Meistererzählung vom Fortschritt in der europäischen Geschichte», schreibt der Historiker Wolfgang Behringer im Hinblick auf die Hexenprozesse bis etwa 1780.

Am wirkmächtigsten hat der Basler Kunsthistoriker Jacob Burckhardt diese Meistererzählung hervorgebracht. In «Die Cultur der Renaissance in Italien» beschreibt er die Entwicklung des individualisierten Menschen ab dem Ende des Mittelalters. Das Buch, das noch heute als Klassiker gilt, liess nur etwas in Vergessenheit geraten: dass es Teile der Bildungs- und Kunsteliten waren, die die Renaissance und später die Aufklärung hervorgebracht haben, und dass der Aberglaube daneben munter weiterexistierte. Behringer schreibt: «Das Zeitalter der legalen Hexenverfolgungen begann in Europa um 1430 und endete um 1780.» Frauen der Hexerei zu beschuldigen und sie zu töten, diese Praxis endete also mit Beginn der Aufklärung nicht.

Als Anna Göldi, die letzte angebliche Hexe der Schweiz, in Glarus enthauptet wurde, war Goethe 32 Jahre alt. «Die neuere Forschung hat zwar erkannt, dass die Hexenverfolgungen kein Problem des Mittelalters waren, versuchte aber stattdessen, sie in das 16. und 17. Jahrhundert einzukapseln.» Es wirkt wie der Versuch, die Hexenverfolgungen noch immer möglichst weit von uns fernzuhalten.

Regelrechte Verfolgungswellen

Der Tod lauerte in der frühen Neuzeit überall. Jederzeit konnten Kriege losbrechen, konnte aus einer offenen Wunde eine tödliche Blutvergiftung werden, ein Hagelschauer oder ein langer Winter das Überleben gefährden. Und die grassierende Pest entzog sich natürlichen Erklärungen. Die Menschen, die nach Gründen suchten für die Verheerungen, fanden sie im sündhaften Leben oder im bösen Tun von Hexen und Zauberern. Als solche galten Personen, die angeblich vom Glauben abgefallen waren, indem sie sich mit dem Teufel eingelassen hatten und nun über übermenschliche Macht verfügten, die sie gegen ihre Mitmenschen einsetzten. Sie standen im Verdacht, an Hexensabbaten miteinander zu konspirieren.

Dieser Verschwörungsglaube löste regelrechte Verfolgungswellen aus. Viele, die der Hexerei verdächtigt wurden, denunzierten ihrerseits Unschuldige. Damit Frauen als Hexen überführt werden konnten, mussten sie die Hexerei gestehen: Sie wurden mit Folter erpresst. Jene, die durchhielten, wurden meist freigesprochen und mussten schwören, die Autoritäten, die die Folter angeordnet hatten, nicht zu verklagen. Anschliessend wurden sie des Landes verwiesen.

Wer sich mit Hexenverfolgung beschäftigt, sollte sich von Klischees verabschieden.

Wenn man nach tieferen, weltlicheren Gründen für den Hexenwahn sucht, kommt man weiter – allerdings nur ein bisschen. «Man hatte Angst vor Gewittern, Überschwemmungen und Blitzschlägen, man fürchtete sich vor Kometen, vor Korn- und Blutregen, man spekulierte über Himmelserscheinungen», schreibt der Publizist, Dramaturg und Politiker Franz Rueb mit Blick auf die protestantische Schweiz. «Man fürchtete die Erstarkung des katholischen Lagers und erwartete einen neuen Glaubenskrieg.»

Die vielen kalten, verregneten Sommer und langen, harten Winter zwischen 1570 und 1600 taten ihr übriges; sie werden heute zur Kleinen Eiszeit gerechnet. Als sei das nicht genug, folgten ab 1611 Pestwellen – und 1618 begann auch noch der Dreissigjährige Krieg. «Angst, Angst, Angst war die verbreitete Gemütslage. Sie stand dem Hexenwahn und der Hexenverfolgung Pate.»

Neben Pestkranken mussten Juden, angebliche Häretiker, Hexen und Hexer als Sündenböcke herhalten. Eine assoziative Verbindung zwischen Juden und Hexen findet sich bis heute in der Sprache : im Wort Hexensabbat.

Wer sich mit Hexenverfolgung beschäftigt, sollte sich von Klischees verabschieden : dem des finsteren Mittelalters, dem einer Neuzeit, in der plötzlich alles besser geworden sein soll, bis hin zur Aufklärung, dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und schliesslich von der Vorstellung, die Reformierten hätten sich als Protagonisten der Aufklärung dem Hexenglauben entgegengestellt. Im Gegenteil: Schon vor zwanzig Jahren hat Ruedi Reich, der damalige Kirchenratspräsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, die Mitverantwortung der Reformierten eingeräumt.

In Freiburg hat das Parlament die 1731 ermordete Catherine Repond rehabilitiert. In Luzern sollen für die gut 300 Frauen, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert der Hexerei bezichtigt wurden, Gedenktafeln errichtet werden. Das Stadtparlament hat letzten Sommer einen entsprechenden Vorstoss der SP angenommen. In Zürich kämpft der Verein Pro Mahnmal um ein Gedenken für die etwa 80 Frauen und Männer, die dort ermordet wurden. Und auf der Mittleren Rheinbrücke in Basel führen Tamara Suter und Maja Adler, ausgerüstet mit Schürze, Hexenbesen und Kollar, auf Stadtrundgängen des Vereins Frauenstadtrundgang Basel zu einer Bronzeplakette, die an Frauen erinnert, die hier einst gequält und dann ertränkt wurden.

Intrige der Lokaloligarchen

Nun ist es das eine, Unrecht, das Frauen damals angetan worden ist, als solches zu benennen und dieses Eingeständnis in Bronze zu giessen. Im Kanton Glarus geht Walter Hauser, Journalist und Jurist, einen Schritt weiter. Er steht im dritten Stock einer ehemaligen Textilfabrik, unter einem hohen Holzdachstuhl, in dem früher Baumwollbahnen zum Trocknen hingen. «Anna Göldi war die erste sogenannte Hexe, die nicht nur moralisch, sondern demokratisch legitimiert rehabilitiert worden ist», sagt er. Sein Ziel: «Wir wollen hier im Anna Göldi Museum ein lebendiges Andenken ermöglichen.» Im Herbst 2021 erschien sein lesenswertes Sachbuch «Anna Göldi – geliebt, verteufelt, enthauptet». Es erzählt die Geschichte der Frau, die als letzte in der Schweiz hingerichtet worden ist. Sie war eine Dienstmagd, die einer raffinierten Intrige der Glarner Lokaloligarchie zum Opfer fiel.

Das Todesurteil über Anna Göldi fällte der Glarner Evangelische Rat – das weltliche Gericht für die reformierten Teile des Kantons.

Anna Göldi wurde angeklagt, weil ein ihr anvertrautes Kind aus der mächtigen Familie Tschudi Eisennägel gespuckt haben soll. Der Vater Johann Jakob Tschudi wollte mit der Anklage wahrscheinlich davon ablenken, dass er mit der Frau ein aussereheliches Verhältnis gehabt hatte. Der Fall ist vielleicht der am besten dokumentierte Hexenprozess der Welt. Grund dafür sind geheime Dokumente des Göldi-Prozesses, die der damalige Gerichtsschreiber und spätere Senatspräsident der Helvetischen Republik, Johann Melchior Kubli, 1782 dem deutschen Journalisten Heinrich Ludwig Lehmann aushändigte.

Unter Lebensgefahr machten die beiden den Hexenprozess wenige Monate nach Anna Göldis Hinrichtung publik, lösten europaweit Empörung aus und blamierten die Glarner im ganzen deutschen Sprachraum als Hinterwäldler. Seit Oktober 2020 ist das Tagebuch, in dem Lehmann das Rätsel um seinen Informanten lüftete, im Besitz der Anna-Göldi-Stiftung; Nachfahren des Journalisten haben es ihr geschenkt. Walter Hauser, Gründungsmitglied der Stiftung und ihr Präsident, hatte das Tagebuch bei Recherchen zu seinem Buch «Der Justizmord an Anna Göldi» zusammen mit heute noch lebenden Verwandten von Lehmann in Deutschland entdeckt.

Das Todesurteil über Anna Göldi fällte der Glarner Evangelische Rat – das weltliche Gericht für die reformierten Teile des Kantons. Das zeigt, dass die Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit vor weltlichen Gerichten verhandelt wurden. Das schmälert die Verantwortung der Kirchen allerdings nicht. Der US-amerikanische Historiker Brian P. Levack betont, der Niedergang der kirchlichen Gerichtsbarkeit in der Neuzeit bedeute nicht, «dass der Klerus weniger an der Verfolgung der Hexerei interessiert war (…) Aber er änderte seine Taktik und unterstützte die Justizbehörden in etwa derselben Weise wie früher umgekehrt weltliche Magistrate die kirchlichen Richter.» Der Klerus habe die Behörden zur Schärfe ermahnt, bei der Ergreifung Verdächtiger geholfen und von der Kanzel herab Stimmung gemacht.

Hexenverfolgung war in vielen Gebieten De-facto-Ökumene, auch im Fall Anna Göldi. Der katholische Geistliche Johann Joseph Gassner, der bereits 1775 in Kempten und 1779 im bündnerischen Tinizong seine Hände bei Hexenverfolgungen im Spiel hatte, fand auch im mehrheitlich protestantischen Glarus seine Anhänger.

Wieso sollten Reformierte, nur weil sie sich gegen Auswüchse des Katholizismus wehrten, weil sie eine andere Theologie verfolgten und den Papst nicht anerkannten, frei sein von Aberglauben? Die Reformation ist nicht nur gegen den Katholizismus entstanden, sondern aus ihm heraus, und sie trennte sich so lange nicht von manchen geistig-emotionalen Altlasten, dass sie ihr erhalten blieben.

Hexenglauben ist ein globales Phänomen, verbürgt seit vorbiblischer Zeit; er findet Nahrung etwa im Buch Exodus, in dem steht : «Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen.» Hexen wurden im lutherischen Schweden verfolgt, im presbyterianischen Schottland und in den calvinistischen Teilen der Schweiz, ausserdem in den USA, im britisch-protestantischen Jamaika, im protestantischen Norddeutschland. «Hexenverfolgungen sind nicht nur keine Frage der Konfession, sondern nicht einmal einer bestimmten Religion. Sie sind Teil der Menschheitsgeschichte und haben globale Dimension», schreibt der Historiker Wolfgang Behringer.

Auch soziologisch gab es kaum Grenzen : Egal, ob jemand dem weltlichen oder geistlichen Stand angehörte, formale Bildung genossen hatte oder niemals den Fuss übers eigene Dorf hinaus gesetzt hatte, Knecht war oder Knechte hatte – eines teilten fast alle, inklusive des Klerus beider Konfessionen : magisches Denken. Ihm «kam in der frühen Neuzeit sehr wohl ernst zu nehmende subjektive Realität zu», sagt der Historiker Manfred Tschaikner, der unter anderem die Zauberei- und Hexenprozesse in St. Gallen untersucht hat. «Es bildete einen integralen Bestandteil der Weltsicht der meisten Menschen.»

Da Zwingli Hexenprozesse nicht schriftlich thematisiert hat, muss offenbleiben, ob er nicht an Magie glaubte, ihm das Thema zu nieder war oder ob ihm eine gewisse Ambivalenz die Wortgewandtheit geraubt hatte.

Auch unter den Eliten. Martin Luther zum Beispiel war magisches Denken keineswegs fremd. Auf der Wartburg, wo der deutsche Augustinermönch, Theologieprofessor und Urheber der Reformation das Neue Testament in verständliches Deutsch übersetzt hatte, soll er mit einem Tintenfass nach dem Teufel geworfen haben. Er rief dazu auf, sogenannte Wechselbälge zu ertränken. Als solche galten behinderte Kinder, von denen man annahm, dass eine Hexe sie anstelle eines geraubten Babys in die Wiege gelegt habe. Und er forderte die Tötung von Zauberinnen: «Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu, sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen, Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker, über eine Entfernung von einer Meile und mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hinkende, dass sie niemand heilen kann.»

Huldrych Zwingli, vormals Pfarrer in Glarus, scheint sich aus der Hexenfrage weitgehend herausgehalten zu haben. Da Zwingli Hexenprozesse nicht schriftlich thematisiert hat, muss offenbleiben, ob er nicht an Magie glaubte, ihm das Thema zu nieder war oder ob ihm eine gewisse Ambivalenz die Wortgewandtheit geraubt hatte. «Die Aufklärer waren vielleicht gegen die Hexenprozesse, vielleicht auch gegen das Verbleiben des Hexereidelikts im Strafrecht, genau wissen wir das nicht, denn sie schwiegen zu dieser Frage und taten so, als wäre das Thema erledigt», sagt Behringer. Doch das war es nicht, weder in Zürich noch in Genf, wie eine weitere Erklärung Behringers zeigt : «Mit 65 Hexenverbrennungen zwischen 1520 und 1660 steht Calvins Genf etwa auf einem Niveau mit Zwinglis Zürich.» Wie der Jurist, Humanist und Theologe über Hexen dachte, darüber gibt es geteilte Meinungen. Behringer geht davon aus, «dass sich Calvins Einstellung zur Hexenverfolgung nahtlos in die sonstige Genfer Praxis einfügte», er sich also nicht vehement gegen das Töten wehrte.

Johannes Zollikofer, ein Schweizer reformierter Pfarrer des 17. Jahrhunderts, ging nach der Hinrichtung dreier Frauen in einer Predigt der Frage nach, ob man ihre Kinder vorsichtshalber nicht auch gleich töten solle: «Was aber die kleinen und jungen Kinder solcher elenden Leuhten betrifft, so ist freylinch groß Mitleiden mit denselbigen zu haben, weil solche von den Gotts-verlassnen Elteren dem Sathan gleichsam geschencket und gewidmet worden.» Sollte eine Umerziehung daher scheitern, «so wirt nicht unrecht dafür gehalten, dass man sie auch am Leben, aber mit milterer Gattung des Tods straffen könne». So klingt es, wenn einer meint, man solle das Kindertöten mit Augenmass betreiben.

Schillernde Argumente

Offene Gegner der Hexenverfolgung unter den Schweizer Protestanten muss man mit der Lupe suchen. Auch, weil es gefährlich sein konnte, die Existenz von Hexen und Zauberern anzuzweifeln – denn spielte man ihnen so nicht in die Hände? Selbst manche Gegner der Hexenverfolgung glaubten an Hexen, so wie Johannes Weyer, ein Arzt, der wahrscheinlich zum Protestantismus konvertiert war. Er nannte die Verfolgungen ein «Blutbad der Unschuldigen», Hexereien waren für ihn «Blendwerke der Dämonen». Sein besonders schillerndes Argument : Hexen, die sich selbst bezichtigen, tun dies, weil der Teufel selbst sie verblendet habe, und weil das so sei, müssten die Anschuldigungen falsch sein – straffrei sollten die Beschuldigten deswegen allerdings nicht bleiben. Auch Ludwig Lavater, der reformierte Zürcher Theologe, müht sich in seiner Abhandlung «Von Gespenstern und Unghüren» von 1569, die Existenz von Zauberern, Hexenmeistern und Hexen als Teufelsknechte nachzuweisen.

Dabei hat weder die Obrigkeit das Volk aufgehetzt, noch hat das einfache Volk mit seinem Hexenglauben die Obrigkeit vor sich hergetrieben. Beim Finden von Sündenböcken arbeiteten sehr viele Menschen aus dem gesamten sozialen Spektrum einander auf verheerende Weise in die Hände.

Otto Sigg, der die Zürcher Hexenprozesse minutiös dokumentiert hat, bilanziert, die Verfolgungen hätten gewurzelt in «Argwohn, Missgunst, Neid, Angst, Beengung, Not, Mangel, Hunger unter den Dorfgenossen und Nachbarn beiden Geschlechts». Doch will er die Schuld für Folter und Tötung nicht unter so viele aufteilen, dass keiner mehr schuldig ist: «Die eigentlichen Täter waren die 48 Zürcher Ratsherren. Ausgerüstet mit Ideologie und Staatsgewalt, kam ihnen die Verantwortung zu.»

Die Täter waren meist Männer, die Opfer aber nicht immer Frauen.

Ob und in welchem Ausmass es zu Hexenverfolgungen kam, scheint vielerorts von Einzelpersönlichkeiten abhängig gewesen zu sein. Als etwa Anna Göldi der Hexerei bezichtigt wurde, setzte sich Antistes Johann Rudolf Ulrich, Pfarrer am Zürcher Grossmünster, für ihre Begnadigung ein. Er bot den Glarnern sogar an, sie aufzunehmen und für die Kosten aufzukommen. Doch das Verfolgerregime inklusive des Geistlichen Camerarius Johann Jakob Tschudi wollte sie tot sehen.

Die Täter waren meist Männer, die Opfer aber nicht immer Frauen. In der Alten Eidgenossenschaft zum Beispiel seien zwischen 1441 und 1789 über hundertzwanzig Kinder nachweislich in ein Hexereiverfahren involviert gewesen, schreibt Nicole J. Bettlé in ihrem Aufsatz «Kinderhexen und Kinderhexenprozesse in der Schweiz». Dabei seien mehr Knaben als Mädchen betroffen gewesen. Die Verfolgten entstammten allen sozialen Milieus. Es mag zwar stimmen, dass etwa alleinstehende arme Frauen und auch Hebammen ein grösseres Risiko hatten, der Hexerei bezichtigt zu werden. Letztere hatten zum Kindsbett Zutritt, was Männern verwehrt war. Wenn dann die Frau oder das Kind während oder nach der Geburt starben, schien die Schuldige schnell gefunden.

Insbesondere sogenannte Hexengeschlechter, Sippen, auf die schon einmal ein Verdacht gefallen war, wurden diesen oft kaum mehr los. «Unter den Hingerichteten selbst finden sich keine Kinder aus reichem oder angesehenem Haus», schreibt Bettlé. Das Risiko, denunziert zu werden, mag also nicht gleich verteilt gewesen sein. Insgesamt aber galt : War jemand im Fokus der Denunzianten und Verfolger, zog das eine Dynamik nach sich, der man sich auch mit viel Geld kaum zu entziehen vermochte. So wurde beispielsweise auch ein vermögender Vertrauter von Anna Göldi gefoltert.

Die Nutzniesser des Aberglaubens

Hinter den Hexenverfolgungen lassen sich versteckte Motive finden. Es gibt Nutzniesser des Aberglaubens. Historiker Wolfgang Behringer nennt «professionelle Hexenjäger» und «moralische Unternehmer» wie den Verfasser des «Hexenhammers». Auch als «Waffe in innenpolitischen Auseinandersetzungen» habe sich das Hexenthema nutzen lassen. Auf individueller Ebene scheinen hinter manchen Hexendenunziationen zwischenmenschliche und ökonomische Gründe auf. Ein durchgehendes Motiv fehlt aber. Lediglich auf politischer Ebene findet sich eines, allerdings ein verstecktes. So stellten sich etwa in Genf zur Zeit der Pest manche Menschen die Frage, ob die Seuche eine Strafe Gottes für ihre Entscheidung zugunsten der Reformation gewesen sei.

Die Hexenverfolgungen sind zwar längst vorbei, nicht aber die Voraussetzungen dafür: magisches Denken, Verschwörungsglaube und Frauenfeindlichkeit.

«Wo von einer unmittelbaren Lenkung der Geschichte durch Gott ausgegangen wird, muss sich diese Frage unausweichlich stellen. Wird sie bejaht, steht die Reformation in Genf vor dem Scheitern», interpretiert Hermann-Peter Eberlein. «Das kann und wird der Rat nicht zulassen. Die Pest darf kein Gottesgericht, darf mithin gar keine Pest sein. Sie ist Teufelswerk.» Gemäss ihm hätte Calvin, der die Hexenverfolgungen unterstützt hat, auch anders handeln können. Doch: «Seine Kirche wäre nicht so monolithisch, so kraftvoll dagestanden, hätte den europäischen Protestantismus nicht einigen können, hätte vielleicht nicht einmal überlebt. Aber sie wäre menschlich geblieben, dem Geiste jenes Jesus von Nazareth entsprechend, in dem Gott Mensch geworden ist.» Die Tatsache, dass die Reformierten in Genf Vorteile aus der Hexenverfolgung gezogen haben, lässt offen, ob sie an die Existenz von Hexen geglaubt haben oder nicht.

Es finden sich keine Hinweise, dass Hexenverfolgungen in reformierten Gegenden anders abgelaufen wären als in katholischen. Für St. Gallen hält Tschaikner fest: «Der konfessionelle Gegensatz zwischen Protestanten und Katholiken spielte bei den Hexenprozessen der Stadt St. Gallen im Gegensatz zu Appenzell-Ausserrhoden keine erkennbare Rolle. Das religiöse Bekenntnis der Angeklagten, unter denen sich gewiss manche Katholiken befanden, ist in den städtischen Akten nicht einmal erwähnt.» Aber es könnte sein, dass der Hexenwahn in gemischtkonfessionellen, politisch zerklüfteten Gegenden besonders krass wütete.

«Im Kanton Freiburg gab es die meisten Verfolgungen im Broyebezirk, der aus einem Gewirr von kleinen, katholischen und protestantischen, deutsch- und französischsprachigen Gemeinden bestand. Je mehr Grenzen, desto höher die Zahl der Hexenverbrennungen», sagte die Mediävistin Kathrin Utz Tremp der Swissinfo SWI. Im zentral regierten, religiös homogeneren Frankreich sei es zu weniger Verfolgungen gekommen. Ihr Kollege Brian P. Levack ergänzt: «In religiös gespaltenen Gebieten diente die Hexenverfolgung als Alternative zur Verfolgung von Häretikern oder Dissidenten; Hexenjagd wie Ketzerverfolgung sollten dem von Satan inspirierten und begünstigten religiösen Umsturz begegnen.»

Hoffnung keimt auf

Im Lauf der Jahrzehnte wurde der Hexenglaube der Obrigkeit lästig und peinlich, aus drei Gründen. Erstens brachte er den Landfrieden in Gefahr, anstatt ihn wiederherzustellen. Denn eine Anschuldigung zog oft viele weitere nach sich, es kam zu jahrelangen Verfolgungsorgien. Und das war, zweitens, sündteuer. Während Welle auf Welle folgte, mussten die Gemeinden für Nahrung, Folter sowie den Schriftverkehr zwischen den Autoritäten aufkommen. Drittens könnte es sein, dass die Aufklärung mehr und mehr auch dort ankam, wo über Leben und Tod entschieden wurde.

Dem Urteil gegen Anna Göldi ist anzumerken, dass sich der Evangelische Rat nicht wohlfühlte in seiner Haut: Obwohl sie während der Folter ständig nach dem Teufel gefragt wurde, richtete man sie schliesslich nicht wegen Magie hin, sondern ganz säkular wegen versuchten Giftmordes. Statt von «Zauber» oder «Hexerei» sprechen die Ankläger verschleiernd von «maleficium» und «veneficium» (Giftmischerei). Keiner der Beteiligten stellte öffentlich klar, dass Hexerei Humbug sei – das hätte geheissen, die Rechtsmeinung der katholischen und der reformierten Kirche, der weltlichen Gerichte und sogar der Bibel infrage zu stellen. Als allerdings sieben Jahre nach Göldis Hinrichtung ein Junge angeblich wieder Nadeln spie und bereits eine Verdächtige gefunden war, wurde das Kind erst einmal wochenlang isoliert. Und siehe da: Die böse Magie hörte auf.

Trotz Gesprächen mit Historikerinnen und Historikern, dem Lesen von Forschungsliteratur und den Besuchen in Glarus und Basel bleibt vieles rätselhaft. Weder können Pest und Missernten den exzesshaften Anstieg der Verfolgungen hinreichend erklären, noch ist eine überzeugende Instrumentalisierung der Hexenverfolgung auszumachen. Und auch die Aufklärung hätte bis zum 18. Jahrhundert genug Zeit gehabt, allenorten durchzusickern. Man kommt wohl nicht umhin, den Aberglauben selbst als zentralen Antrieb zu betrachten. Dieser Gedanke führt ins Heute. Die Hexenverfolgungen sind zwar längst vorbei, nicht aber die Voraussetzungen dafür : magisches Denken, Verschwörungsglaube und Frauenfeindlichkeit.