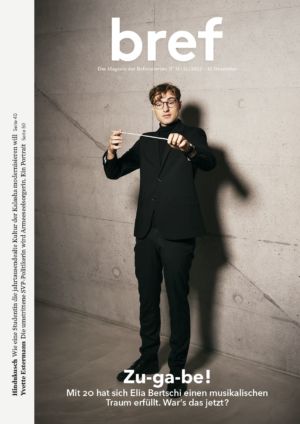

An einem Novemberabend geht für Elia Bertschi ein Traum in Erfüllung. Über 400 Besucherinnen sind in der reformierten Kirche Rapperswil. Die letzten stehen hinten am Eingang, weil sie in den Bänken keinen Platz mehr finden. Vorne beim Altar eröffnen Streicherinnen und Bläser das Oratorium, der Chor setzt ein. Solisten und eine Sprecherin treten auf, singen und erzählen von Schlachtfeldern und toten Söhnen, von Befreiung und der Salbung König Davids – die Geschichte des Propheten Samuel. Fast 70 Musikerinnen führen das musikalische Drama auf. Und alle schauen auf den jungen Dirigenten, der nun die Augen aufreisst, mit seinen Armen weit ausholt und das Fortissimo einleitet.

Elia Bertschi, heute 21 Jahre alt, Student an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, hat das Stück nicht nur aufgeführt, er hat es auch komponiert. Mit 16 hatte er die Idee für das Oratorium, bis zur Matur hatte er es geschrieben. An jenem Novemberabend 2022 führte er es auf. Mit nur zwölf Lektionen Dirigierunterricht.

Wie er das geschafft hat, weiss er selbst nicht so genau. «Wahrscheinlich mit einer Mischung aus Grössenwahn und jugendlicher Sorglosigkeit», sagt er und lacht. Klar ist, dass er nebst seiner Leidenschaft für klassische Musik über ausserordentliche Fähigkeiten verfügt. Nun muss er sich entscheiden, was er daraus macht.

Bach statt Bieber

Bertschi wuchs neben dem Zentrum der Reformierten Kirchgemeinde in Jona SG auf und wohnt dort noch immer. Der Vater hat sein Büro gleich nebenan, er ist Diakon. Die Mutter, eine Primarlehrerin, singt in der Kantorei der Gemeinde. Bei einem Besuch bei den Bertschis erinnert sie sich, wie sie Elia schon als Baby manchmal zu den Proben mitnahm und wie er, später als Kleinkind, jeweils kerzengerade auf einem Stuhl sitzen blieb und dem Chor zuhörte. «Er hat die Musik richtig aufgesogen.»

Noch im Vorschulalter ging er ins Kindersingen und spielte erste Töne am Klavier. Ab der ersten Klasse lernte er Geige – wie schon sein Grossvater. Und wenn die Mutter mit der Kantorei auf Probewochen ging und der Vater für die Kirchgemeinde ein Weihnachtsspiel oder Musical einstudierte, war Elia dabei. Er sang im Chor der örtlichen Musikschule und spielte Theater. Bereits in der dritten Klasse trat er solo vor Publikum auf. In der Oberstufe besuchte er schliesslich die Talentförderklasse Musik.

Die grosse Liebe zur Klassik fand er in der Kantonsschule Wattwil, wo er das Schwerpunktfach Musik wählte und bei «il mosaico», einem der führenden Jugendorchester der Schweiz, aufgenommen wurde. Der Leiter, Hermann Ostendarp, führt es seit 41 Jahren mit grossem Engagement. Er hat viele Talente kommen und gehen sehen. Manche machten die Musik zum Beruf, andere träumten nur davon oder scheiterten auf dem Weg dorthin.

Unter dem Einfluss des Orchesters beschäftigte sich Elia Bertschi in der Freizeit fast nur noch mit klassischer Musik. Selbst auf Reisen mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester ging es nicht ohne Konzert- und Musicalbesuche. Mit Justin Bieber und Jay-Z konnte Elia Bertschi nie viel anfangen. Ihn begeisterten Mendelssohn, Brahms und Bach. Er hörte ihre Werke, las ihre Biografien und setzte sich mit Musiktheorie und Harmonielehre auseinander. Er begann, in seinem Zimmer zu dirigieren. Zum 16. Geburtstag liess er sich einen Taktstock schenken.

An die Aufführung erinnert sich Elia Bertschi kaum. «Ich war emotional völlig überfordert.»

Sein Interesse für Oratorien hat Bertschi seiner Grossmutter zu verdanken. Die passionierte Sängerin schenkte ihm eines Tages eine CD des «Elias»-Oratoriums von Mendelssohn. Er hörte es morgens und abends, studierte die Komposition, analysierte die Akkorde, bis er das zweistündige Stück auswendig singen und dirigieren konnte. Danach war für ihn klar, dass er als Maturarbeit ein eigenes Oratorium schreiben wollte. Allerdings über einen Stoff, den noch niemand vertont hatte.

Selbst seine Eltern, die ihn nie drängten, aber immer unterstützten, fanden zunächst, das sei nun gar ambitioniert. Doch dann kamen die Skiferien, und immer wenn der Vater mit Elia auf dem Sessellift sass, berieten sie, welche biblische Geschichte sich für das Oratorium eignen könnte. Schliesslich kamen sie auf die Geschichte Samuels – und entdeckten das dramaturgische Potenzial.

«Eigentlich ist es eine ziemlich schaurige Geschichte», sagt Elia Bertschi. «Es geht um Mord und Totschlag, aber auch um Liebe und Freiheit, also viel Spannung.» Wie viele Stunden er in die Recherche und das Schreiben der Komposition steckte, wisse er nicht mehr genau. Es seien mehrere Hundert gewesen.

Nachdem eine Zeitung über seine Maturarbeit berichtet hatte, fragte ihn die Reformierte Kirchgemeinde von Rapperswil-Jona an, ob er das Oratorium aufführen wolle. Bertschi sagte zu, ohne zu wissen, dass ihn die Vorbereitungen noch einmal so viel Aufwand kosten würden wie das Schreiben des Stücks.

Das Oratorium verarbeitet eine Handlung oder zumindest eine Idee und wird nur konzertant aufgeführt. Im Vergleich zu anderen klassischen Gattungen biete das Oratorium viele gestalterische Freiheiten, sagt Antonio Baldassarre, Vizedirektor und Leiter Forschung und Entwicklung des Musikdepartements der Hochschule Luzern. Baldassarre arbeitet derzeit an einem Sammelband über Oratorien im 20. Jahrhundert in der Schweiz. Besonders in den 1920er bis 1950er Jahren habe die Schweizer Szene viel zur Weiterentwicklung der Oratorien beigetragen, sagt er. Bei den einheimischen Komponisten blieb das Interesse an der Gattung ungebrochen, auch weil es hierzulande weiterhin eine Dichte von guten Laienchören und -orchestern gab, die in der Lage waren, solche Werke aufzuführen.

Die Vorgeschichte des Oratoriums reicht bis ins 15. Jahrhundert. Erste musikalische Werke, die explizit diese Gattungsbezeichnung tragen, entstanden in Italien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Bezeichnung lehnt sich an das lateinische Verb «orare» (beten) an. Anfänglich bildeten Oratorien vor allem den musikalischen Rahmen von Andach- ten. Die Stücke vertonten häufig biblische Sujets, wobei die Solisten zumeist eine Person aus der Bibel verkörperten und der Chor die Gemeinde oder das Volk darstellte.

Im 18. Jahrhundert begeisterten sich grosse Komponisten für diese Musikgattung. Händel und Bach komponierten zahlreiche Oratorien — Bachs «Weihnachtsoratorium» wird traditionellerweise in zwei oder mehr Teilen zwischen dem 1. Advent und dem 6. Januar aufgeführt. Haydn schuf mit den Oratorien «Die Schöpfung» und «Die Jahreszeiten» zentrale Werke, die massgeblich die Weiterentwicklung der Gattung im 19. und 20. Jahrhundert beeinflussten.

Im 19. und 20. Jahrhundert löste sich das Oratorium vom kirchlichen Kontext. In den Stücken wurde nun auch philosophiert und politisiert. Im «War Requiem» von 1961 drückt etwa der britische Dirigent und Komponist Benjamin Britten seine pazifistische Haltung aus. Inzwischen wurden auch Oratorien über Klimawandel und Fussball komponiert und mit beachtlichem Erfolg aufgeführt, so «Our World is on Fire» von Rainer Bartesch und «Die Tiefe des Raumes» von Moritz Eggert.

Orchester, Chor, Solisten und eine Sprecherin mussten her, Solistenauszüge und Fingersätze für Streicher mussten geschrieben, die Proben organisiert, das Budget musste geplant und das Programmheft gestaltet werden. Alles nahm Bertschi selbst in die Hand. Mit Max Aeberli vom Vokalensemble «Dilettanti» und Hermann Ostendarp vom Jugendorchester «il mosaico» fand er zwei gutvernetzte Persönlichkeiten in der regionalen Musikszene, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützten.

Auf die Uraufführung in Rapperswil werden die Eltern heute noch angesprochen. Die Kirchgemeinde erzielte an jenem Abend eine Rekordkollekte. «Einige Besucher verliessen die Kirche mit Tränen in den Augen», sagt der Vater. Sein Sohn dagegen erinnert sich kaum. «Ich war emotional völlig überfordert. Ein Lebenstraum ging für mich in Erfüllung.» Geschwitzt habe er beim Dirigieren wie verrückt, aber nervös sei er während des Konzerts nicht gewesen. «Ich war so gut vorbereitet, ich wusste, es kann nichts schiefgehen.»

Talent ist nicht genug

Nach einem zweiten Auftritt in einer Wattwiler Kirche im November letzten Jahres hat Bertschi das Oratorium nicht mehr aufgeführt. Dafür hat er inzwischen an einem Dirigier-Meisterkurs in Wien teilgenommen. Am Wettbewerb, für den sich Talente aus der ganzen Welt bewarben, durfte er im Wiener Brahms-Saal unter anderem einen Teil der 5. Symphonie Beethovens dirigieren. Bei den Proben passierte ihm ein Missgeschick. Sein Taktstock, der ihn seit seinem 16. Geburtstag begleitet hatte, blieb im Notenständer hängen und zerbrach.

Ins Finale schaffte es Elia Bertschi nicht. Die Konkurrenz war schlicht zu gross. Viele der Teilnehmenden hatten einen Bachelor im Dirigieren, er war der einzige ohne Musikstudium. Dafür gewann er den Great Young Talent Award. Die Juroren konnten nicht glauben, dass er sich sein Können grösstenteils selbst beigebracht hatte. Sie rieten ihm, unbedingt weiterzumachen und ganz auf die Musik zu setzen. Sein grosses Talent gehe sonst verloren.

«Ich habe zwei Herzen in der Brust – für die Musik und für den Lehrerberuf. Und gerade dort, wo ich dran bin, schlägt es höher.» Elia Bertschi

Doch zurück aus Wien, konzentrierte sich Elia Bertschi wieder auf die Lehrerausbildung. Sie dauert noch drei Jahre. Das Unterrichten gefalle ihm eben auch sehr, sagt er. Begeistert erzählt er, wie er seit diesem Sommer in einer Oberstufe Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Bertschi sagt: «Ich habe zwei Herzen in der Brust – für die Musik und für den Lehrerberuf. Und gerade dort, wo ich jeweils dran bin, schlägt es höher.

Talent kann manchmal auch eine Bürde sein. Will er ein grosser Dirigent werden, müsste Bertschi jetzt die Pädagogische Hochschule abbrechen und eine Ausbildung an einer Musikhochschule beginnen. Eine grosse Entscheidung im Leben eines begabten jungen Menschen. Was raten Leute, die ihn kennen?

Martin Hobi ist Musikjournalist, Professor für Kirchenmusik mit Lehrauftrag an der Universität Luzern und Organist in Hinwil. Er hat Elia Bertschi im Dirigieren gecoacht. Die zwölf Lektionen hätten zu den erfreulichsten in seiner Lehrerkarriere gehört, sagt Hobi am Telefon. Er habe einen freundlichen und bescheidenen Jugendlichen kennengelernt. «Elia kam mit einer hohen Grundbegabung und war top vorbereitet.» Wie sein Schüler dann das Oratorium aufgeführt habe, sei schlicht hervorragend gewesen. «Ein grosser Ausnahmefall.»

Hobi hofft, dass Bertschi weitermacht mit Musik. «Sonst bereut er es vielleicht einmal.» Er sieht ihn als Leiter eines Orchesters. Nur sei dafür das Ausbildungsangebot in der Schweiz nicht ideal. «Er müsste ins Ausland gehen, allerdings wirkt Elia recht heimatverbunden.»

Davide De Zotti kennt Elia Bertschi noch länger. Der 40jährige Organist und Chorleiter ist sein Nachbar und Mentor. In der Nähe von Venedig aufgewachsen und seit Jahren in der Schweiz heimisch, studierte De Zotti mehrere Instrumente, dazu Komposition und Chorleitung. Die Magisterprüfung am Mozarteum in Salzburg schloss er mit Auszeichnung ab.

«Elia ist für die Musik geboren», sagt De Zotti. «Er hat eine grosse Begabung und ist sehr ehrgeizig.» Doch der Weg für junge Talente sei heute schwieriger als zu seiner Zeit. «Die Konkurrenz ist inzwischen grösser, die Szene globalisiert. Viele junge asiatische Musiker kommen nach Europa. Sie sind bestens ausgebildet, fleissig und diszipliniert.»

Zudem reichten heute Talent und Einsatz nicht mehr aus, um es nach oben zu schaffen. Man brauche Diplome – und vor allem gute Beziehungen zu den Leuten, die entscheiden, wer ein Orchester übernimmt. «Das ist oft eine geschlossene Welt, in die man nur schwer hineinkommt.»

Wolle man Profimusiker werden, müsse man ein Risiko eingehen. Sollte sich Elia Bertschi für den sicheren Lehrerberuf entscheiden, könnte er das verstehen. Auf die Frage, ob das typisch schweizerisch sei, hält der Italiener De Zotti entschieden dagegen. «Das ist ein Klischee!» Auch seine Eltern hätten ihm damals geraten, zuerst eine Lehre oder ein Studium mit besseren beruflichen Perspektiven abzuschliessen. «Elia weiss, was er kann und was er will. Er wird die richtige Entscheidung treffen.»

November 2023, ein Jahr ist seit der Uraufführung vergangen. Elia Bertschi übt inzwischen mit «il mosaico» für eine Aufführung im Frühling – die 1. Symphonie von Brahms. Es ist das Abschlussprojekt von Hermann Ostendarp. 2024 hört er auf.

Im Probesaal der Kantonsschule Wattwil sitzen Elia Bertschi mit Geige und 25 weitere junge Musiker im Halbkreis. Ostendarp fuchtelt mit dem Taktstock, bäumt sich vor den Geigerinnen auf. «Nochmal, klangvoll!» sagt er, unterbricht nach wenigen Takten und wischt mit der Hand durch die Notenblätter. «Und: dreiii, viier!» In horrendem Tempo geht es weiter, von Stelle zu Stelle: «Nicht so ruppig», ruft er einmal. «Wir sind keine Bauernkapelle.» Elia Bertschi und seine Kolleginnen grinsen. Nach intensiven zwei Stunden endet die Probe.

Auf dem Heimweg lässt sich Bertschi in den Zugsitz fallen. Er sei müde nach dem langen Tag, aber auch energiegeladen. «Es macht so viel Spass.» Am liebsten würde er eines Tages selber ein solches Orchester leiten.

Nächster Halt: Rapperswil. Ob er nun seine Lehrerausbildung aufgeben wird? «Nein», antwortet Elia Bertschi und steht auf. Ihm sei ein sicheres Einkommen wichtiger. Er wolle zuerst die Pädagogische Hochschule beenden und erst dann ein Musikstudium anhängen.

Und was ist mit dem Traum, einmal ein grosses Orchester zu leiten? «Klar, ich träume davon», sagt Bertschi, während er aussteigt. «Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dauernd auf Tournee zu sein. Ich bin ein Familienmensch.»

Was ihn wirklich erfülle, sei einfach, Musik zu machen, egal wo und mit wem. Und als wäre es ein Versprechen an sich selbst und all jene, die ihn eines Tages wieder dirigieren sehen wollen, schiebt er auf dem Perron nach: «Die Musik wird immer ein Teil von mir sein. Sonst wäre ich ein Leben lang unglücklich.»