Kuratiert von Adrian Hürlimann

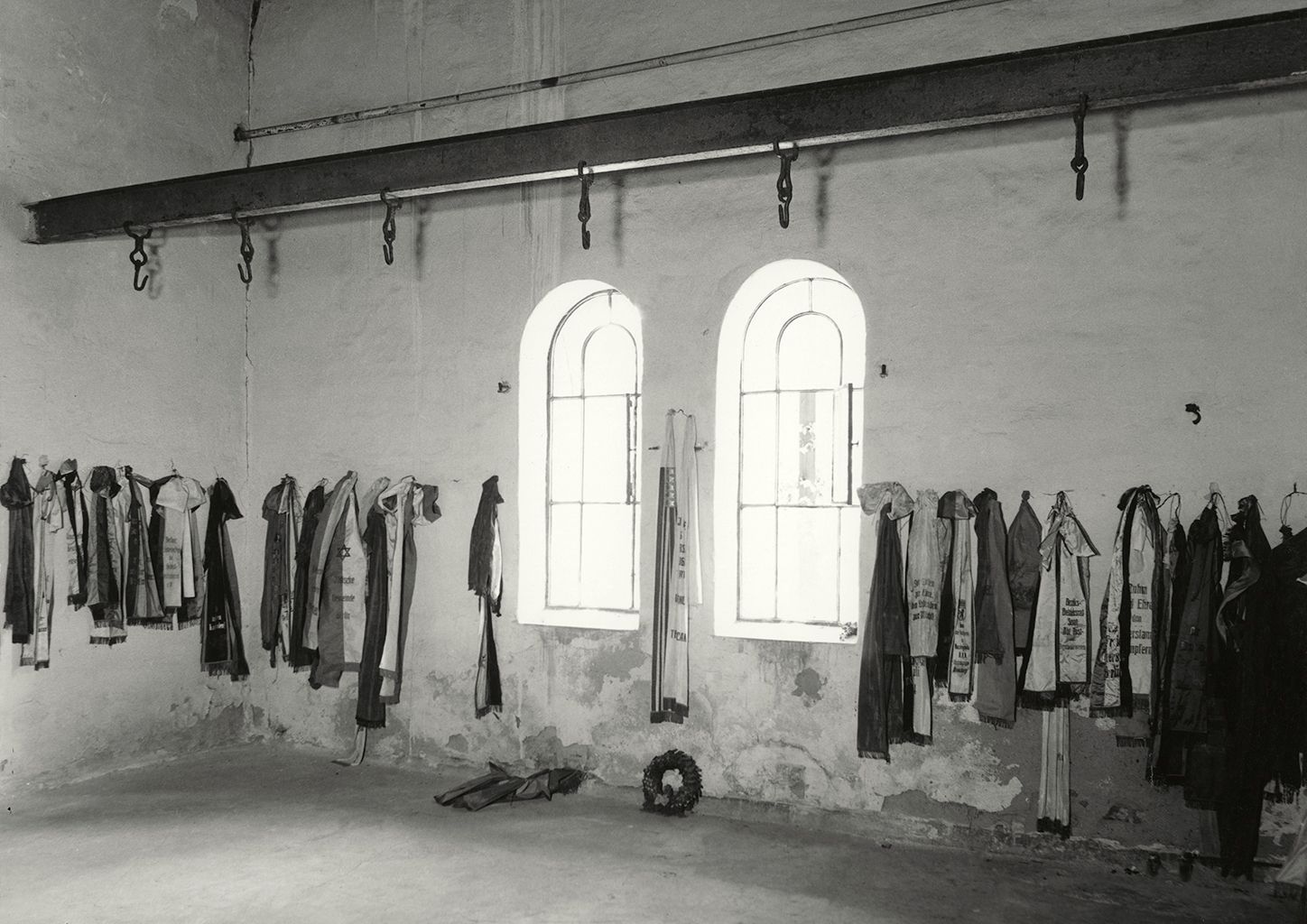

Berlin-Charlottenburg, Gedenkstätte Plötzensee.

Wieder mal im Bus vom Flughafen Tegel Richtung Alex unterwegs, stieg ich an der Haltestelle Gedenkstätte Plötzensee spontan aus. Ein kurzer Fussweg führte mich vor eine imposante Steinmauer, hinter der sich ein kleiner, aus Ziegeln gebauter Schuppen verbarg. Ich trat ein, in einen weiss gekalkten Raum, und nahm an, ich sei in einer Kapelle gelandet.

Schliesslich handelte es sich um eine Gedenkstätte, den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet, wie ich auf der monumentalen Wand gelesen hatte. Die Kirche also, die ihre zwiespältige Rolle im Dritten Reich zwischen diffusen Abwiegelungen und humanistischen Plattitüden zu vernebeln suchte? Auf den zweiten Blick erkannte ich, dass dieses merkwürdige Metallgerüst kein Altar und kein Kunstwerk sein konnte, sondern eine regelrechte Guillotine.

Plötzensee – war das nicht der Ort, an dem die Weisse Rose ihr blutiges Ende gefunden hatte, wo Sophie Scholl hingerichtet worden war, wie es uns ein erschütternder Kinofilm erleben liess? Hitlers keifendem Kettenhund Freisler im Volksgerichtshof unbeirrt die Stirn bietend, gar in eiskaltem Trotz widersprechend? Scham hatte mich damals gepackt, ohnmächtige Bewunderung für eine Haltung, die wir niemals hätten bringen können, wir verschonte Spätgeborene.

Fünf Jahre vor meiner irdischen Performance war das Tausendjährige Reich zu Ende gegangen. Feige und heimlifeiss hatte mein Land dem grauenhaftesten Regime, das der Erdball je gesehen hat, zugedient, etwa mit Waffen aus Oerlikon.

Es ging mich also etwas an. Hier wurde es abgelegt, in dieser Hinrichtungsstätte, das Zeugnis. In diesem nüchternen Raum mit dem schlichten, aber grauenhaft effizienten Tötungswerkzeug, dem Fallbeil und den Fleischerhaken zur Befestigung der Todesstricke, für die 2800 Zeugen und Zeuginnen einer Haltung, die mit dem Gewissen Ernst machte.

Hier sind sie zu Tode gekommen. Wurde die Hoffnung zur Gewissheit, dass mit ihrem Ende auch das Ende der grössten Katastrophe der jüngeren Geschichte kommen würde? Wir werden es nie erfahren, wie wir auch die Todesangst der Heiligen nicht kennen, zu denen sich ein reformierter «Heiliger» gesellt hat: Dietrich Bonhoeffer.

Ein Teil des Widerstands war ein kirchlicher, darüber hatte ich gelesen, und ich stiess erneut darauf, als ich den kleinen Seitenraum betrat, wo auf Tafeln die Biografien der Opfer aufgezeichnet waren.

Zu meinem Erstaunen fanden sich etliche Frauen darunter. Das Militärische hielt sie nicht auf. Der Waffengewalt der Männer setzten sie den Erhalt menschlicher Würde entgegen. Sie hatten vorgespurt: noch heute haben die Frauen einen anderen Begriff von Sicherheit als all die Männer, die den Frieden fürchten und ihn hinter Aufrüstung und Bomben entsorgen. Ihre soziale Sicherheit kommt ohne Krieg aus, der, wie Brechts Mutter Courage weiss, «schwer zu machen ist».

Die Kapelle ist also gar keine Kapelle, kein architektonisches Artefakt. Dennoch sehe ich sie als solche, weil die Verbindung mit dem Jenseits hier stärker präsent ist als in einem Bau aus Barockzeiten. Sie ist ein Memento mori der Moderne. Kreuz und Altar sucht man vergeblich, aber mit dem Tod steht man auf Augenhöhe.

Einer, der diesen Zusammenhang gesehen hat, ist der österreichische Bildhauer Alfred Hrdlicka. «Die Hinrichtungsstätte bildet ja quasi die Bühne, auf der mein Totentanz abrollt», sagte er zu seiner mit Kohle und Bleistift gezeichneten Folge von zwölf Tafeln, auf denen er, ausgehend von diesem ikonischen Raum, das Grauen der KZ-Häftlinge vor dem Tod im Holocaust einzufangen suchte. Der Zyklus ist in der in Fussdistanz erreichbaren Gedächtniskirche Plötzensee zu sehen.