Als mein Kind klein war, fing ich an, Krippenspiele zu schreiben. Jedes Jahr im November setzte ich mich dran. Ich schrieb mit grossem Elan. Jedes Krippenspiel war eine Variante der biblischen Geburtserzählungen, gespickt mit ein bisschen Gegenwartskultur: Einmal blieb in Bethlehem eine S-Bahn stecken. Ein anderes Mal wurden Engel zu Friedensaktivistinnen.

Aber etwas blieb immer gleich. Jedes Jahr gebar Maria ihr Kind, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommen sollte. Es war eine dramaturgische Frage: Wie wird aus der schwangeren Maria auf der Bühne eine Mutter mit Kind? Je nach Kulisse gab es verschiedene Möglichkeiten, die ich jeweils bei der Hauptprobe mit den Kindern diskutierte.

Bis heute habe ich den Eindruck, dass sie die Tragweite der Diskussion genau verstanden. Wir schmiedeten einen Komplott. Wir waren dabei, etwas Wichtiges zu verbergen. Als an Heiligabend dann eines der Kinder – in meinem Auftrag und im vereinbarten Moment – die Puppe hinter der Bühne blitzschnell hervorzauberte, fühlte ich jedes Mal eine Mischung aus Triumph und schlechtem Gewissen.

Mein schlechtes Gewissen kam daher, dass ich als feministische Theologin dem Thema «Geburt» eigentlich Beachtung schenken wollte. Ich wollte es gerade nicht unter den Tisch – oder hinter die Bühne – kehren. Ina Praetorius’ Kritik an der Geburtsvergessenheit der Theologie hatte mir eingeleuchtet. In mehreren Publikationen hatte Praetorius die Frage gestellt, warum das Thema Geburt in der christlichen Theologie kaum vorkommt. Zwar hat sich die Dogmatik jahrhundertelang ausführlich damit befasst, dass «der Mensch» von Gott erschaffen wurde. Im Theologiestudium hatte ich zudem gründlich gelernt, mich mit dem Leiden und Sterben Christi am Kreuz auseinanderzusetzen. Dass wir alle aber auch durch den Leib unserer Mütter in die Welt hineingeboren werden, war lange eher eine Peinlichkeit und wurde wenig beachtet.

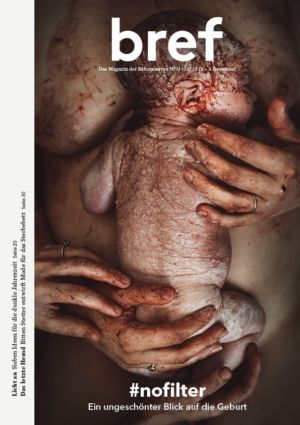

Rund ein Drittel der Kinder kommen in der Schweiz per Kaiserschnitt zur Welt. Trotzdem ist diese Art der Geburt noch immer stigmatisiert, wird abgegrenzt von der sogenannt natürlichen Geburt. Darunter leiden viele Mütter. (Alina Vincenti, alinafotoemozioni.it)

«Gott kommt zur Welt.» Dieser Satz kam uns Theologinnen so leicht über die Lippen. Doch was würde es heissen, sich wirklich auf diesen Satz einzulassen? Was wäre, wenn wir die Geschichte von Marias Schwangerschaft und Geburt nicht nur als ein Stück Weihnachtsfolklore lesen würden, sondern als theologisch genauso bedeutsam und bedenkenswert wie die Kreuzigungsberichte?

Tataa, das Jesuskind ist da!

Die Jahre, in denen ich Krippenspiele schrieb, waren auch die Jahre, in denen Geburt und Gebären ins Blickfeld feministischer Theologinnen gerückt waren. Tagungen fanden statt. Bücher wurden veröffentlicht. Bereits in den neunziger Jahren hatte Dorothee Sölle ein Essay über die theologische Bedeutung von Wehen geschrieben. Statt den Schmerz der Geburt zu betäuben oder zu vermeiden, so Sölle, sollten wir ihn als Sakrament, als «Zeichen der Gegenwart Gottes» verstehen.

Hanna Strack hatte eine ganze «Theologie der Geburt» entwickelt und dabei den Gedanken zur Diskussion gestellt, dass eine gebärende Frau «Mit-Schöpferin» Gottes und eine Geburt etwas Heiliges sei. Seelsorgerinnen, allen voran die lutherische Theologin Margaret L. Hammer und die jüdische Bibelwissenschaftlerin Tikva Frymer-Kensky, hatten nach spirituellen Ressourcen gesucht, um Frauen während der Schwangerschaft und nach der Geburt zu begleiten. In der Schweiz hatten Clara Moser und Detlef Hecking mit ihrem Buch «Wenn Geburt und Tod zusammenfallen» wichtige Anstösse zur Seelsorge nach dem Verlust eines Kindes gegeben.

Bibelwissenschaftlerinnen, darunter Luzia Sutter Rehmann und Claudia D. Bergmann, hatten sich mit der grossen Bandbreite an biblischen Geburtsmotiven beschäftigt. Ich selbst hatte zur Geburtsmetaphorik im Lukasevangelium geforscht.

Jedes Jahr brachten wir diese Szene auf die Bühne und jedes Jahr flüsterte mir eine Stimme ins Ohr: Was machst du hier eigentlich?

Doch jetzt schrieb ich Krippenspiele. Und wenn ich ehrlich bin: Es tat mir gut, mich nicht mit dem Gebären befassen zu müssen. Meine Tochter, ein Primarschulkind, gehörte zum Krippenspiel-Ensemble. Ihre Geburt lag schon einige Jahre zurück. Aber nicht lang genug, um mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich selbst als Gebärende im Kreisssaal erlebt hatte. Ich wollte nicht darüber nachdenken. Vielleicht war ich deswegen auch eine so leidenschaftliche Krippenspiel-Autorin. Mit jeder neuen Aufführung distanzierte ich mich ein Stück weiter von dem ungeheuren Chaos des Gebärens. Tataa! Das Kind ist da! Wie genau es auf die Welt gekommen ist, lasst uns nicht darüber reden.

Krippenspiele sind ein interessantes Genre. Sie drehen sich um die Geburt eines Kindes und müssen das Gebären zwangsläufig ausblenden. Eine Geburt lässt sich nicht inszenieren, jedenfalls nicht von Kindern in einer Kirche. Was sich hingegen wunderbar in Szene setzen lässt, das ist die klassische Szene, mit der die meisten Krippenspiele enden: Maria und Josef mit Kind im Arm. Jedes Jahr brachten wir diese Szene auf die Bühne und jedes Jahr flüsterte mir eine Stimme ins Ohr: Was machst du hier eigentlich?

Ein Flirten mit der Katastrophe

Eines der wichtigsten Bücher, die ich überhaupt je zum Thema Geburt gelesen habe, ist Della Pollocks «Telling Bodies. Performing Birth» aus dem Jahr 1999. Della Pollock ist eine US-amerikanische Kulturwissenschaftlerin, die untersucht hat, wie Frauen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen von ihren Geburtserfahrungen erzählen. Diese Berichte, schreibt Pollock, sind sehr oft von bestimmten narrativen Normen geprägt, die wiederum beeinflussen, wie Frauen die Geburt ihres Kindes erleben.

Gemäss Pollock stehen gebärende Frauen sehr stark unter dem Eindruck kultureller Erwartungen, wie eine ideale Geburt zu verlaufen hat. Was sie hinterher von der Geburt erzählen und was sie verschweigen, wird ebenfalls von bestimmten Normen gesteuert. Es gibt, so Pollock, ein unsichtbares Skript, das Frauen in ihrem Erzählen dazu drängt, den glücklichen Ausgang der Geburt zu betonen. Alles gut gegangen? Ja, am Ende ist alles gut gegangen. Schmerzen und Krisen im Kreisssaal werden erwähnt, um mit dieser wunderbaren Szene zu enden: Die Frau, erschöpft, aber glücklich, die Haare noch nass vom Schweiss, das Neugeborene auf der Brust.

Schmerzen gehören zur Geburt dazu. Das Gerücht besagt, dass sie vergessen sind, sobald alles überstanden ist. Manchmal ist das aber tatsächlich nicht mehr als ein Gerücht. (Lindsey Eden, lindseyedenphotography.com)

Diese Erzählstruktur ist uralt. Sie existiert nicht nur in US-amerikanischen Gebärkulturen, sondern auch im Johannesevangelium: «Eine Frau, die gebiert, hat Schmerzen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, erinnert sie sich nicht mehr an die Qual vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist.» (Johannes 16,21)

Dass Frauen nach geglückter Geburt ihre Schmerzen schnell vergessen, ist ein Gerücht, das auch mir zugetragen wurde. Als ich hochschwanger mit einer älteren Kollegin kaffeetrinken war, beruhigte sie mich: Die Biologie habe es so eingerichtet, dass Frauen mit Wehenschmerzen sehr gut umgehen könnten. Durch die Geburt würden Entspannungshormone ausgeschüttet, damit die Frau sich möglichst rasch ums Baby kümmern kann. Schon damals fragte ich mich, ob hier wirklich die Biologie am Wirken ist oder nicht doch eine kulturelle Norm, die Frauen vorschreibt, wie sie sich nach einer Geburt zu fühlen haben und was sie demzufolge dann auch von ihren Erfahrungen erzählen.

Wenn dann doch von den Schattenseiten des Gebärens berichtet wird, dann hat dies oft die Funktion, das glückliche Ende zu unterstreichen. Es ist ein Flirten mit dem Desaster, schreibt Pollock. Wenn die Ärztin nicht rechtzeitig gekommen wäre! Wenn die Hebamme nicht eingegriffen hätte, das Baby hätte sterben können! Die Details der Geburtskomplikationen werden ausgebreitet, um die Szene vorzubereiten, mit der so viele Erzählungen enden: Die Mutter! Das Baby! Ich hatte es geschafft! Angesichts eines solchen Skripts ist es sehr schwierig, andere Erfahrungen zur Sprache zu bringen: Erschöpfung. Enttäuschung. Das Ausbleiben von Glücksgefühlen. Für Frauen, deren Geburt wirklich mit einer Katastrophe endet, mit dem Tod des Babys zum Beispiel, wird das Erzählen der Geburt fast unmöglich.

Die Mutter erschöpft, aber glücklich, das Baby wohlauf, der Vater überwältigt von seinen Gefühlen. Dieses Mal ist alles gutgegangen. (Sara Hunter, sarahunter.smugmug.com)

Interessanterweise ist es ausgerechnet die Bibel, die diesem allgegenwärtigen Skript etwas entgegenzusetzen hat. Denn nicht alle Geburten enden dort so glücklich, wie es das Johannesevangelium beschreibt. Wenig bekannt, aber umso berührender ist die Geschichte von Pinhas Frau, die von Wehen gepackt im Sterben liegt. Man versucht ihr gut zuzusprechen: «‹Fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren.› Aber sie antwortete nicht und es war ihr von Herzen gleichgültig.» (1. Samuel 4,20)

Tief versteckt in der biblischen Tradition finden sich ausserdem einige Zeilen, in denen Krisen im Bild einer Geburt beschrieben werden. So klingt es im Buch Jesaja:

«Wehen haben mich ergriffen wie Wehen einer Gebärenden, gekrümmt bin ich vom Hören, erschreckt vom Sehen. Verwirrt ist mein Herz, Beben hat mich überfallen.» (Jesaja 21,3–4)

Als Leserin dieser Zeilen warte ich vergebens darauf, dass hier ein Kind geboren wird. Die Wehen laufen ins Leere. Bibelstellen wie diese erinnern mich daran, wie lebensgefährlich eine Geburt an vielen Orten der Erde bis heute sein kann.

Als Gemeindepfarrerin war ich jedoch Teil eines kulturellen Mechanismus, der katastrophalen Geburtserfahrungen wenig Aufmerksamkeit schenkt. Ich wurde von diesem Mechanismus geprägt und prägte ihn selber mit. Mit jedem Krippenspiel wiederholte und verstärkte ich ein Erzählskript, das ganz und gar auf den glücklichen Ausgang des Geschehens ausgerichtet war.

In den Glanzzeiten unserer Krippenspiele kamen über 300 Leute in die Kirche. Statistisch gesehen musste es an jedem Heiligabend auch etliche Frauen im Publikum gegeben haben, die schlimme Geburtserfahrungen hinter sich hatten: traumatische Erlebnisse in all ihren Schattierungen. Verletzungen. Übergriffe. Fehlgeburten. Totgeburten.

Doch vielleicht waren die Krippenspiele gerade aus diesem Grund so attraktiv. Vielleicht öffneten sie einen alternativen Raum, eine Art Gegenwelt zu den Gebärkulturen unserer Zeit. Mit Kindern eine Geburtsgeschichte zu inszenieren führt immer zu Überraschungen. Kinder kann man nicht dazu zwingen, sich an ein Skript zu halten. Wenn ich denke, jetzt sitzt die Szene, weichen sie ab und machen ihr eigenes Weihnachtsspiel. Maria verpasst ihren Einsatz, weil sie noch ganz ganz schnell dem Jesuskind ein Kleid anziehen muss, bevor es geboren werden kann. Und Josef: Statt Maria liebevoll eine Decke um die Schulter zu legen, setzt er sich ab zu den Hirten auf dem Feld, weil es ihm dort wohler ist.

Was wir auf die Bühne brachten, war die Imitation einer Geburt, die nie ganz gelang. Jede Szene beinhaltete ihren eigenen Disclaimer: Wir führen euch hier etwas vor. Dazu kam ein weiterer Faktor, den man nicht unterschätzen darf, und das ist der eigenwillige Charme von Kindern, die ihren Emotionen treu bleiben.

Einmal sass Maria – umgeben von Engeln und Hirtinnen – so traurig mit ihrem Kind auf dem Schoss, dass wir ihr sagten: Probier’ doch mal, ein bisschen zu lächeln. Doch diese Maria lächelte nicht. Ihre Ernsthaftigkeit geht mir bis heute nach. Und nie werde ich den Engel vergessen, der auf seinen Füssen vor und zurück wippte und in herzzerbrechend monotoner Stimme den Hirten auf dem Feld seinen auswendig gelernten Text aufsagte: «Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch grosse Freude. Euch ist ein Kind geboren.»

Die Stille nach dem Chaos

Inzwischen ist mein Kind gross. Die Zeit der Krippenspiele ist vorbei. Dafür flackern ab und zu Bilder vor meinem inneren Auge auf. Es sind Bilder aus dem Spital Bülach, in dem ich geboren habe. Die Erinnerungen flattern mir zu, verblasst und vage genug, dass ich mit ihnen umgehen kann. Es gab Momente, da dachte ich, ich sterbe. Ich und auch mein Kind. 17 Jahre später fange ich langsam an, diese Erfahrungen theologisch zu verarbeiten, versuche, mich einzulassen auf den theologischen Steilsatz. «Gott kommt zur Welt.»

Gott in die Welt bringen. Die Theologie – die Rede von Gott – ist eine Geburtserfahrung der besonderen Art. Ich kenne die Angst, dass es nicht gelingt. Dass die Geburt zur Totgeburt wird. Dass mir das Wort «Gott», so schwer und klobig, im Hals stecken bleibt.

Da liegt das Baby und schläft abseits von zwei entkräfteten Menschen, die überwältigt sind vom ganzen Spektrum menschlicher Gefühle: Trauer, Angst und Ohnmacht, Groll und Erleichterung und Glück.

Und wenn es dann doch zur Welt gekommen ist – wie verletzlich ist es! Ein kleines zartes Etwas, das aus mir hervorgekommen ist, und ich weiss nicht, wie ich es anfassen soll, wie ich es aussprechen kann, dieses Wort «Gott», weil ich unbeholfen bin, eine Erstgebärende. Das Neugeborene ist so angreifbar. Ich habe solche Angst um dieses Kind, weil es so dermassen durchgerüttelt und malträtiert worden ist, mit der Zange gegriffen, mit dem Saugnapf gepackt, herausgequetscht, herausgezogen. «Gott» – eine Zangengeburt.

Während meiner Krippenspiel-Jahre bekam ich einmal eine Weihnachtskarte geschenkt, die ich sorgfältig aufgehoben habe. Auf der Karte sind Maria und Josef und das neugeborene Kind zu sehen, aber so, wie ich sie mir bis dahin noch nie vorgestellt hatte. Maria und Josef stehen nicht andächtig vor der Krippe, die Hände gefaltet, den Blick auf das Kind gerichtet. Auf diesem Weihnachtsbild sind Maria und Josef zu erschöpft, um sich dem Kind zu widmen. Maria steht nicht, sie liegt. Sie hat ihren Kopf auf den Arm gebettet. Ihre Augen sind geschlossen. Josef ist in Gedanken versunken. Er sitzt neben Maria, die Hand auf den Gehstock und den Kopf auf die Hand gestützt. Irgendwo im Hintergrund liegt das neugeborene Kind.

Mattis’ Herz hörte in der 38. Schwangerschaftswoche auf zu schlagen, niemand weiss, warum. Mattis kam zuhause auf die Welt. Eine Nacht und einen Tag blieb der Familie für ihren Abschied. Auch das ist Geburt. (Meike Nagorny, meike-nagorny.de)

Manchmal stelle ich mir vor, dass die Gestalten auf dem Bild zum Leben erwachen.

Josef hebt seinen Kopf, öffnet seine Augen und blickt zur Frau, die neben ihm liegt.

Maria, flüstert er. Maria, schläfst du.

Maria gibt keine Antwort, aber sie schläft nicht.

Alles ist gut gegangen. Oder?

Maria sagt nichts.

Dann ist es wieder still.

Es ist die Stille nach dem Chaos. Alles schläft. Einsam wacht nur das traute hochheilige Paar. Doch der holde Knabe im lockigen Haar ist in Wirklichkeit ein Neugeborenes. Verrunzelt. Noch blutverschmiert. Da liegt es und schläft abseits von zwei entkräfteten Menschen, die überwältigt sind vom ganzen Spektrum menschlicher Gefühle: Trauer, Angst und Ohnmacht, Groll und Erleichterung und Glück. Alles ist still bis auf die leisen Atemzüge, die sich langsam miteinander vermischen.

Titelbild: Meike Nagorny