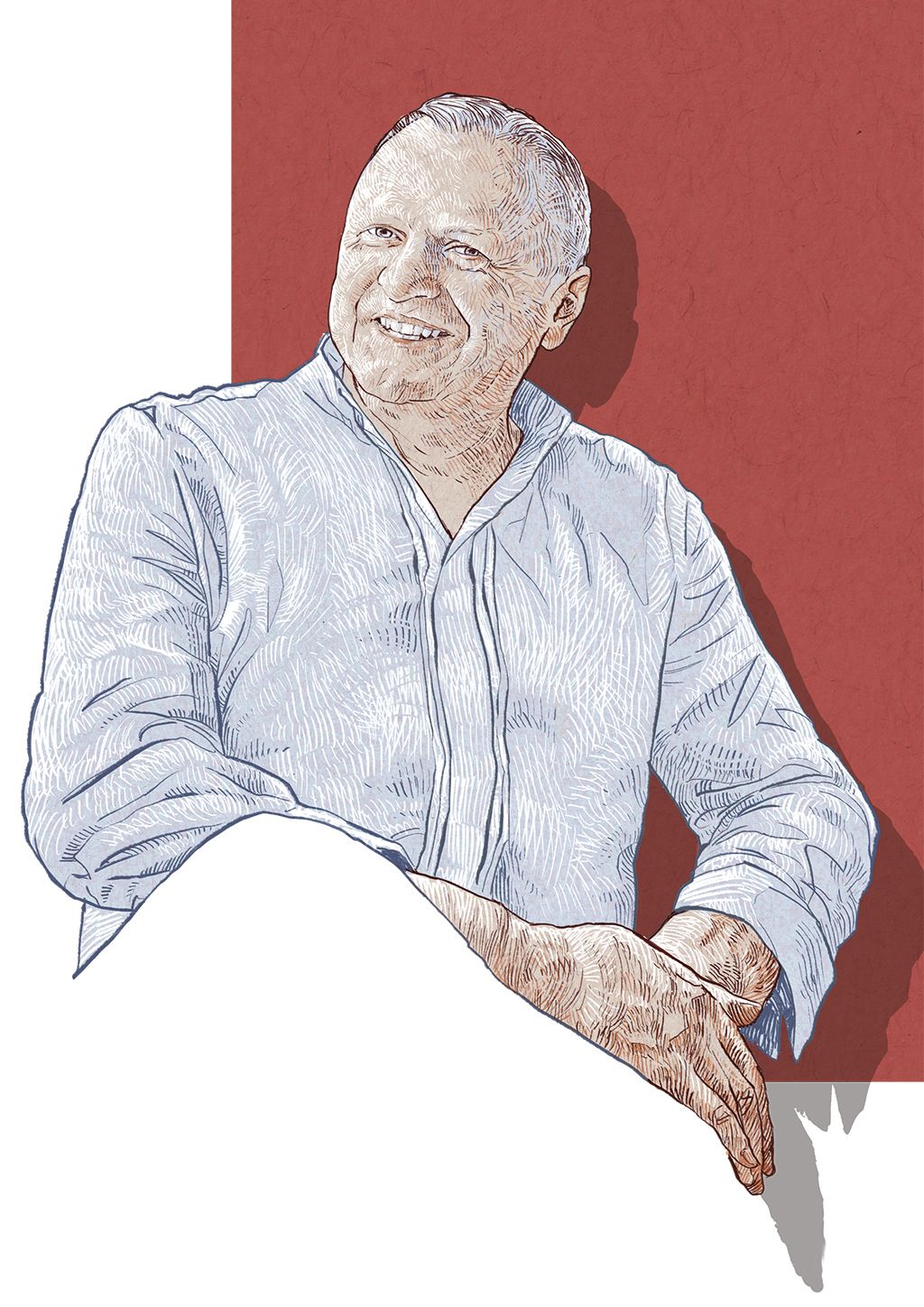

Peter Knogl, 53, Chef de cuisine mit drei Michelin-Sternen im Cheval Blanc, Basel. Steht an Heiligabend in der Küche und tröstet auch mal Gäste.

Heiligabend ist unser Restaurant immer ausgebucht. Die Gäste nehmen auf den lila Samtstühlen Platz, die Kronleuchter tauchen den Raum in weihnachtliches Licht, und zwischen den schweren Vorhängen glitzert der Rhein im Abendlicht. Durch die Fenster, die unsere Küche mit dem Gang zum Speisesaal verbinden, können wir beobachten, wie die Weihnachtsstimmung die Leute verwandelt. Festlich geht es zu, ausgelassener als sonst, aber auch ein wenig sentimental.

Ich kann mir vorstellen, wieso: Weihnachten ist die Zeit, wo man das Jahr Revue passieren lässt, man an die Kindheit denkt, an die Nächsten, die nicht mehr da sind oder die man aus den Augen verloren hat. Als ich als junger Koch in Spanien arbeitete, sass an Heiligabend ein Mann allein am Tisch. Plötzlich fing er an zu weinen. Als Koch ist man manchmal auch ein wenig Seelsorger.

Auch dieses Jahr werde ich an Heiligabend nach dem Service in den Speisesaal gehen und mich auf ein Glas zu den Stammgästen setzen – inzwischen eine Weihnachtstradition. Ich lerne neue Seiten an ihnen kennen. Ja, Weihnachten verändert die Menschen. Auch mich als Chef.

Dieser Arbeitstag ist besonders – ich möchte, dass wir uns als Team auf die weihnachtliche Botschaft besinnen. Bevor es losgeht, stossen wir deshalb gemeinsam an. Ich bin katholisch erzogen worden. Die christlichen Werte und der Glaube, den mir meine Eltern vermittelt haben, begleiten mich. Weihnachten ist noch immer ein spezielles Fest. Ich denke, Gott schickt uns an diesem Tag seine Botschaften.

Dieses Jahr gibt es bei mir im Cheval Blanc als Vorspeise ein Jakobsmuschel-Carpaccio mit Yuzu, einer in Asien beliebten Zitrusfrucht. Danach kommen gebratene Entenbrust mit Feigenjus und ein Parfait aus Pralinen und Haselnüssen – Gerichte, die Wärme geben und ein bisschen an zuhause erinnern. Die Leute mögen es nicht, wenn man an Weihnachten zu modern kocht. Sie wollen Essen, das nach Tradition und Kindheit schmeckt. Und natürlich erwarten die Leute auch das Besondere an Weihnachten: Foie gras, Kaviar oder Périgord-Trüffel.

Letztes Jahr hatte ich das erste Mal seit 17 Jahren frei am 24. Dezember – gewungenermassen, da das Restaurant wegen Corona geschlossen hatte. Ich habe unser Haus geschmückt und danach Würstchen mit Kartoffelsalat zubereitet, das traditionelle Weihnachtsgericht meiner Familie. Noch immer nehme ich nur die guten Straubinger Kartoffeln aus meiner niederbayrischen Heimat. Da kamen richtige Kindheitsgefühle auf. Weihnachten hat bei uns auf dem katholischen Land eine grosse Rolle gespielt: Die Familie kommt zusammen und mitternachts gehen alle gemeinsam in die Christmette. In dem Ort, wo ich herkomme, gab es früher immer Schnee. So viel, dass wir oft mit dem Schlitten zur Kirche gefahren sind.

Als ich mich vor über 35 Jahren für den Kochberuf entschieden habe, wusste ich, was auf mich zukommt: Meine Grossmutter hatte einen Gasthof in Niederbayern. Festtage waren für sie Arbeitstage.

Meine Partnerin akzeptiert, das ich an dem Tag arbeite. Wir feiern dann am 26. nach. Wahrscheinlich schrecken die Arbeitszeiten viele davon ab, in die Gastronomie zu gehen. Wenn man damit Probleme hat, sollte man es tatsächlich bleiben lassen. Wenn man es aber akzeptiert, ist es ein wunderschöner Beruf.

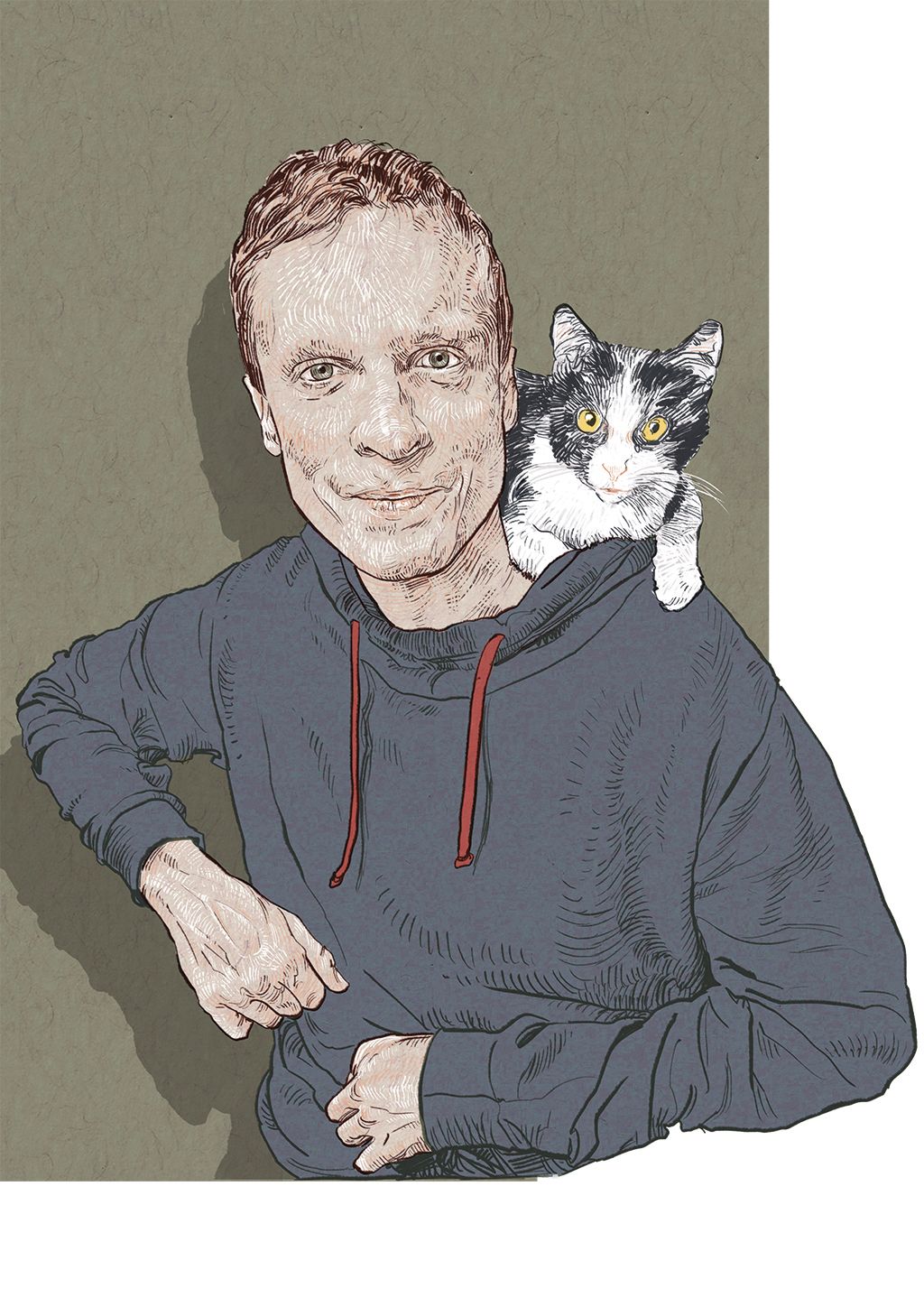

Martin, 58, Krebspatient, dachte, die vergangenen Weihnachten seien die letzten. Doch er lebt noch.

Die Krebsdiagnose kam für mich absolut überraschend. Es war Herbst 2020, wenige Wochen vor Weihnachten. Wir leben in der Nähe von Graz in Österreich, ich unter der Woche auch in Winterthur, wo ich als Softwareingenieur arbeite.

Ich wurde sofort von der Arbeit freigestellt und bekam heftige Medikamente verschrieben. Heftig waren auch die Nebenwirkungen. In dieser Zeit wollte und konnte ich nicht allein sein.

Weihnachten verbrachten wir mit den Kindern in der Heimat. Mehr denn je haben wir die gemeinsame Zeit genossen. Die Jahre zuvor hatte das Fest für mich zunehmend an Bedeutung verloren: Zu sehr missfällt mir der gesellschaftliche Erwartungsdruck. Der Zwang, sich zu verstehen oder zu versöhnen, die Künstlichkeit – manchmal fühle ich mich in dieser Zeit wie in einem Korsett. Auch Kitsch und Kommerz, all die Weihnachtsmänner, die an Hausfassaden hochklettern, widerstreben mir.

Das ist nicht mehr das Weihnachten, was ich von früher in Erinnerung habe und als Kind so sehr geliebt habe. Es war die Zeit, in der Mutti ihre Schätze auspackte: die selbstgebaute Krippe, die mit Engeln besetzte Pyramide und die Kerzen, die nach Bienenwachs dufteten.

Auch an später, als ich selber kleine Kinder hatte, habe ich wertvolle Erinnerungen. Meist gab es Raclette und natürlich Geschenke.

Das Schenken wurde mit den Jahren immer unwichtiger, die Kinder sind erwachsen und haben ihr eigenes Leben. Die letzten Jahre sind wir deshalb oft über die Weihnachtstage weggefahren. Daran war letztes Jahr nicht zu denken. Die Chemotherapie hatte bereits begonnen.

Niemals hätte ich gedacht, dass der Krebs hinter dem Schwächegefühl steckt, das ich in den Monaten vor der Diagnose verspürt hatte. Wie meine Chancen stehen, konnten mir die Ärzte nicht sagen. Aber sie waren deutlich genug: Es sah nicht gut aus. Für diese Ehrlichkeit war ich ihnen dankbar.

In den ersten Wochen hatte ich existenzielle Angst: Du wachst in der Nacht auf und weisst einfach nicht mehr, was du machen sollst. Es sind Gefühle, die einen fast zerlegen und die ich vorher noch nie empfunden hatte.

War es das? Muss ich jetzt schon Abschied nehmen?

Mit der Zeit änderte sich meine Einstellung. An Weihnachten waren meine Ängste verschwunden.

Ich hatte mich entschieden, zu kämpfen. Gedanken an die Zukunft habe ich ausgeblendet. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich so eine Situation ertragen kann. Nicht zu wissen, was ich in ein paar Monaten tun werde, ob ich kommende Weihnachten überhaupt noch leben werde.

Früher war ich stets rational, doch seit der Erkrankung erlaube ich mir, zweigleisig zu fahren. Bestimmte Dinge muss ich nicht ergründen. Wenn heute jemand zu mir sagt: «Ich bete für dich», dann tut mir das gut.

Überhaupt: es waren die Menschen in meiner Umgebung, die mir in den ungewissen Monaten der Chemotherapie am meisten geholfen haben. Meine Frau und meine Kinder haben mich aufgefangen, Verwandte und Freunde haben sich Zeit genommen, um mit mir über Hoffnungen und Ängste zu sprechen. Auch die Zeit im Spital war eine positive Erfahrung: Der behandelnde Arzt hatte nicht nur Fachkompetenz, sondern auch das Menschliche. Zu spüren, dass mir nicht nur ein Wissenschaftler, sondern ein Mensch mit Gefühlen gegenübersteht – das hat gutgetan.

Es ist dieses Gefühl von Geborgenheit und das Zusammensein mit lieben Menschen, was ich mit Weihnachten verbinde. Das Gefühl, dass ich angenommen bin, kann man ja nicht auf Knopfdruck anschalten. Viel schöner ist es, wenn man diese Momente spontan erlebt. Durch meine Erkrankung ist mir das mehr denn je bewusst geworden.

Die Chemotherapie schlug an, die anschliessende OP verlief gut. Auf einmal ist da wieder so etwas wie Zukunft.

Diana Rasspe-Weirauch, 46, arbeitet als Pflegefachfrau im Kinder- und Jugendhospiz. Die Stimmung soll festlich und schön sein, trotz den Umständen.

Wir wollen, dass Weihnachten den Eltern, Geschwistern und den erkrankten Kindern als schöne Erinnerung bleibt. Wer weiss, in welcher Konstellation das nächste Fest begangen werden kann.

Dieses Jahr werden drei Familien die Weihnachtsfeiertage bei uns verbringen. Hinzu kommen junge Erwachsene, die ohne ihre Eltern feiern. Unsere Gäste müssen sich um nichts kümmern, nicht um das Essen, nicht um die Pflege des Kindes und um Gottes willen nicht um den Abwasch danach.

Wir stellen immer einen grossen Tannenbaum in unser Wohnzimmer. Die Kinder, auch solche, die wegen ihrer Erkrankung in ihrer eigenen Welt weilen, reagieren positiv auf den bunt geschmückten Baum mit den vielen Lichtern.

Seit vier Jahren gibt es das Kinder- und Jugendhospiz in den Räumen einer alten Villa in Stuttgart. Wir waren das erste Hospiz dieser Art in Baden-Württemberg. Auch in Bern gibt es Pläne für so ein Haus, das schweizweit als erstes im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Die Kinder, die zu uns kommen, nennen wir Gäste. Wir habe Platz für acht Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Eltern und Geschwister können ebenfalls für eine Zeit bei uns wohnen.

Ein Kinder- und Jugendhospiz kann man nicht mit einem Hospiz für Erwachsene vergleichen. Der Unterschied liegt darin, dass bei uns die Gäste eben nicht allein zum Sterben kommen.

Stattdessen entlasten wir die Familien, indem wir für einen Zeitraum die Verantwortung übernehmen. Als Krankenschwester pflege ich, die Pädagogen kümmern sich um die psychische Gesundheit und spielen mit den Kindern, die Hauswirtschaftler kochen. Doch allzu leicht lassen sich unsere Aufgaben nicht trennen. Es kommt vor, dass ich am Tischfussball kickere und ein Pädagoge die Windel wechselt. Einige Familien, die sich bei uns besonders wohl fühlen, treffen manchmal die Entscheidung, dass ihr Kind bei uns sterben darf.

Oftmals leiden unsere Gäste an neurologischen Erkrankungen, die sie entweder seit Geburt haben oder wegen eines Unfalls. Zu uns kommen aber auch die geistig Hellwachen, die körperlich schwerkrank sind. Oft leiden sie an Mukoviszidose. Die Lungenkrankheit beginnt meist im Kindesalter und verkürzt die Lebenserwartung massiv.

Ihre Familien stehen unter hoher Belastung – und das nonstop. Sie legen all ihre Fürsorge und Aufmerksamkeit auf das kranke Kind. Das führt nicht selten dazu, dass sich die Geschwister, wenn es welche gibt, übergangen fühlen. Reden können diese darüber nicht so einfach, denn sie spüren die Ängste und die Last, die ihre Eltern tragen, genau und passen sich dieser schwierigen Situation an. Das kann zu grossen Konflikten innerhalb der Familien führen. Und so wie viele Familienkonflikte brechen auch diese oftmals ausgerechnet an Weihnachten aus.

Wir sorgen dafür, dass es für jedes Kind, das bei uns feiert, ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gibt. Gerade die kranken Kinder zu beschenken ist nicht einfach. Bewährt hat sich eine Audiobox, die die Familie mit Musik, Hörspielen und Sprechpassagen bespielen kann. Wir können damit auch, wenn die Eltern abends fort sind, auf den Knopf drücken – und ab Band kommt dann die Stimme von Papa, der die Gutenachtgeschichte erzählt.

Vor vier Jahren, am Morgen vor Heiligabend, starb bei uns ein Kind. Normalerweise nehme ich mir nach dem Tod eines unserer Gäste immer etwas Zeit. Doch nun hüpften Kinder im Wohnzimmer des Hospizes umher. Es herrschte Gelächter im Haus, Frohsinn – Weihnachten eben. Das hat mich irritiert.

Als ich von der Frühschicht nach Hause kam, warteten meine Kinder schon darauf, dass das Fest startet, und drängelten. Ich wollte mit niemandem reden. Gerettet hat mich dann der Gottesdienst. Dort hat niemand etwas von mir erwartet, ich konnte endlich nachdenken. Diese Stunde habe ich nur an die Eltern des gestorbenen Kindes gedacht. Als die Glocken läuteten, konnte ich loslassen.

Christian Näf, 34, Geissbauer auf der Göscheneralp, feiert in Abgeschiedenheit. Tiere und das Wetter haben Einfluss auf den Verlauf des Fests.

Sorge, dass wir keine weissen Weihnachten haben, kennen wir nicht. Die Göscheneralp im Kanton Uri liegt auf knapp 1700 Metern. Es hat Jahre gegeben, in denen es hier oben jeden Monat geschneit hat.

Hier lebe ich seit zwölf Jahren, früher mit meinen Geissen; inzwischen sind wir zu dritt – und bald zu viert: Mitte Dezember erwarten wir unser zweites Kind. Kurz vor Weihnachten ist es so weit. Daher hoffe ich, dass die Schneemassen dieses Jahr noch etwas warten. Zum Spital kommen wir sonst nur noch mit dem Schneetöff, wie damals bei Nora vor zwei Jahren. Zum Glück sieht Lydia, meine Frau, das auch entspannt.

Notfalls kommt das Kind hier oben zur Welt. Klingt ein wenig wie die Weihnachtsgeschichte – doch ganz so bodenständig geht es bei uns nicht zu und her.

Wir sind die Einzigen hier oben, die nicht Mattli mit Nachnamen heissen. Alle sind miteinander verwandt. Nur wir sind zugezogen. Ich komme von der Schweizer Seite des Bodensees.

Dass wir die einzigen Nicht-Mattlis sind, verrät viel über das Leben auf der Göscheneralp. Im Sommer haben wir viele Touristen, doch wenn es kühler wird, verschwinden die Menschen Richtung Tal. Dann sind wir hier nur noch 14 Leute, eine eingeschworene Gemeinschaft. Mir gefällt dieser Wechsel, denn ich schätze die Einsamkeit, die uns der Winter bringt, das Leben im Einklang mit der Natur. Vor allem im Winter zeigt sie dir, dass du nur ein kleiner «Hosenschiss» bist.

Für mich beginnt die kalte Jahreszeit am 7. November: der Tag, an dem die Sonne für drei Monate hinter den hohen Berggipfeln verschwindet. Manchmal sind die Strassen, die zu unserer Alp führen, wochenlang gesperrt.

Unser Leben dreht sich ums Arbeiten: Bei Zwölf-Stunden-Tagen bleibt nicht viel Zeit für Familienleben und Freizeit. Feiertage? Kennen unsere Geissen nicht. Oft höre ich: Christian, mach doch mal Pause, du arbeitest zu viel. Doch wenn ich aufs Börtli zu meinen Ziegen darf, ist das für mich wie Ferien.

Niemals würden Lydia und ich unser Leben hier oben gegen ein Leben in der Stadt eintauschen. Diskussionen? Gibt es sicherlich. Wir sind ja nicht nur ein Paar, sondern auch Geschäftspartner. Man könnte meinen, das Leben in der Abgeschiedenheit sei für eine Familie besonders herausfordernd, weil man so eng zusammenlebt. Dabei ist es oft das Gegenteil: Durch die viele Arbeit sehen wir uns kaum.

Das Familienleben ist kostbar und muss gepflegt werden. In den Tagen rund um Weihnachten besinnen wir uns darauf und nehmen uns Zeit für gemeinsame Rituale wie Backen oder Basteln.

Wenn der Schnee plötzlich kommt oder der Stall repariert werden muss, kann es vorkommen, dass wir Weihnachten nach hinten verschieben. Seit Nora da ist, hat das Fest aber schon an Bedeutung gewonnen. Am 24. ziehe ich mit meinem Schneetöff los, um einen Baum zu holen. Es ist eine Tradition. Auch als Junggeselle hatte ich immer ein Bäumchen in der Stube stehen. Beim Schmücken lasse ich mir ungern reinpfuschen: Jede Kerze hat ihren Platz.

Lydia und ich schenken uns nichts, da wir uns aus materiellen Dingen nicht viel machen, aber Nora wird ein kleines Geschenk bekommen.

Heiligabend ist Messe in unserer kleinen Kapelle, wofür der Pfarrer aus dem Tal anreist. Was mir besser gefällt, ist der alte Brauch: eine kleine Jesusfigur aus Ton, die Heiligabend in der Kapelle aufgestellt wird, bevor sie dann reihum von Haus zu Haus gebracht wird. «Gott segne dieses Haus und behüte seine Bewohner.» So in etwa lautet das Sprüchlein, das man beim Überbringen der Statue aufsagt. Nach dem Gottesdienst nimmt sie unser Ältester, der 90jährige Konrad, mit nach Hause. Irgendwann steht sie bei uns in der Stube. Tags darauf werden wir die Figur ins nächste Haus bringen. Eine gute Gelegenheit, um den Christbaum der Nachbarn zu bewundern. Bevor die meisten Bäume nach dem Fest als Futter bei meinen Ziegen landen.

Paula Deme, 37, Nanny. Für sie war Weihnachten das Fest, wo die Eltern sie nicht schlugen. Sie hat vergeben.

Wenn ich als Kind an Heiligabend das Wohnzimmer betrat, hat es sich so angefühlt, als würde ich in das Zentrum eines Orkans geraten. Dort ist es still während rundherum Wind und Wetter Zerstörung anrichten. Diese verdächtige, beklemmende Stille herrschte an unserem Esstisch.

Ein falsches Wort oder eine falsche Bewegung, ein zu lautes Lachen oder eine vermeintliche Unhöflichkeit konnte meine Eltern in Rage versetzen. Ich erinnere mich, wie meine jüngeren Brüder und ich uns wortlos die Krautwickel in den Mund schoben, die es dann immer gab.

Es war der Tag, an dem sich meine Eltern Mühe gaben. Wir hatten manchmal auch einen geschmückten Baum. Nachdem wir gegessen hatten, wurden Geschenke ausgepackt. Mal war es ein bisschen Schokolade, mal eine kleine Puppe oder ein Spielzeugauto. Wir sagten artig danke und verzogen uns in unser Zimmer. An Weihnachten gab es ausnahmsweise keine Prügel.

Die Wohngegend in der Agglomeration einer grösseren deutschen Stadt in Bayern würde ich als gutbürgerlich beschreiben, doch unsere Lebensverhältnisse waren es nicht. Mein Kinderzimmer teilte ich mir mit meinen zwei Brüdern. Meine Eltern schliefen im Wohnzimmer auf einer Ausziehcouch. In Deutschland ist mein Vater nie richtig angekommen. Im rumänischen Siebenbürgen war er doch der angesehene Ingenieur, der im Kraftwerk Mintija in Deva gearbeitet hatte. Damals feierten wir wilde Weihnachtsfeste mit der Grossfamilie. Am Ende gerieten die Erwachsenen häufig aneinander. Nicht selten kam es zu Schlägereien.

1989, als das Regime zusammenbrach, zogen wir nach Deutschland. Weil wir in Rumänien der deutschen Minderheit angehörten, dachte mein Vater, in Deutschland wäre es ein leichtes, einen guten Job und ein Leben in Wohlstand aufzubauen. Stattdessen wohnten wir anfangs jahrelang in Flüchtlingsheimen; Frust und Gewalt zogen in unsere Familie ein.

Die Enge der Wohnung, die ständige Gewalt der Eltern, die Polizei, die mindestens einmal im Monat bei uns klingelte, all das prägte mich als Kind. Wenn die Eltern schrien und uns verhauten, floh ich in den Keller. Dort hatten wir einen Raum, in dem ein Klappbett stand. Stunden verbrachte ich dort, auch im Winter, wenn es eisig kalt war.

Mit siebzehn löste ich mich von meiner Familie und zog in eine Ein-Zimmer-Wohnung. Ich erinnere mich, wie ich meinen Vater einmal einlud, an Weihnachten zu mir zu kommen, als er schon geschieden von meiner Mutter lebte. Damals dachte ich, dass man den Kontakt zu seinem Vater nicht abbrechen lassen darf. Ich kochte aufwendig und dekorierte den Raum. Doch er kam nicht. Später erfuhr ich, dass er an dem Tag zu betrunken war.

Als ich meinen Vater fast zum letzten Mal sah, war er ein zerzauster Mann, er lungerte im Park vor meiner Schule herum, torkelte und sah mich dabei stechend an. Ich ignorierte ihn. Es war mir so peinlich. 2018 starb er an Krebs.

Sein Beistand meinte dann, dass mein Vater schreckliche Angst gehabt habe, auf einem Friedhof zwischen fremden Menschen bestattet zu werden. Ich entschied daraufhin, seine Asche zu mir in die Schweiz zu holen. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich ihm vergeben konnte.

Seit 2009 wohne ich in der Schweiz, dieses Frühjahr bin ich nach Stäfa gezogen. Ich arbeite als Nanny und habe soeben eine Ausbildung zum Coach begonnen.

Die Urne meines Vaters befindet sich nun auf einer Kommode meiner Wohnung, mit Blick auf den Zürichsee. Ich bin mir sicher, er hat nun seinen Frieden. Manchmal spreche ich mit ihm über Dinge, die wir nie besprechen konnten: über seine Mutter, die psychisch krank war. Wie er seinen kleinen Bruder allein grosszog. Wie auch er als Kind litt.

Weihnachten ist für mich eine der besten Zeiten im Jahr. Vor Corona habe ich die Feiertage im Ausland verbracht, habe es mir gutgehen lassen in Wellnesshotels oder bin zu Freunden gefahren. Dieses Jahr bleibe ich zuhause, ich werde ein Buch lesen und mich an meinem ersten grossen Weihnachtsbaum seit fast zwei Jahrzehnten freuen. Und ich denke daran, wie froh ich bin, dass ich nun nicht mehr diese «gezwungene» Atmosphäre in einer Familie erleben muss. Das Alleinsein stört mich nicht, das Gegenteil ist der Fall. Ich feiere Weihnachten so, wie ich es als Kind nicht konnte.

Dieses Jahr wird es besonders, weil mein Vater «dabei» sein wird. Ein gutes Gefühl, denn er hilft mir, die Wunden meiner Vergangenheit zu heilen. Ich weiss nicht, wie lange ich ihn bei mir behalte. Irgendwann, wenn ich so weit bin, werde ich ihn gehen lassen.

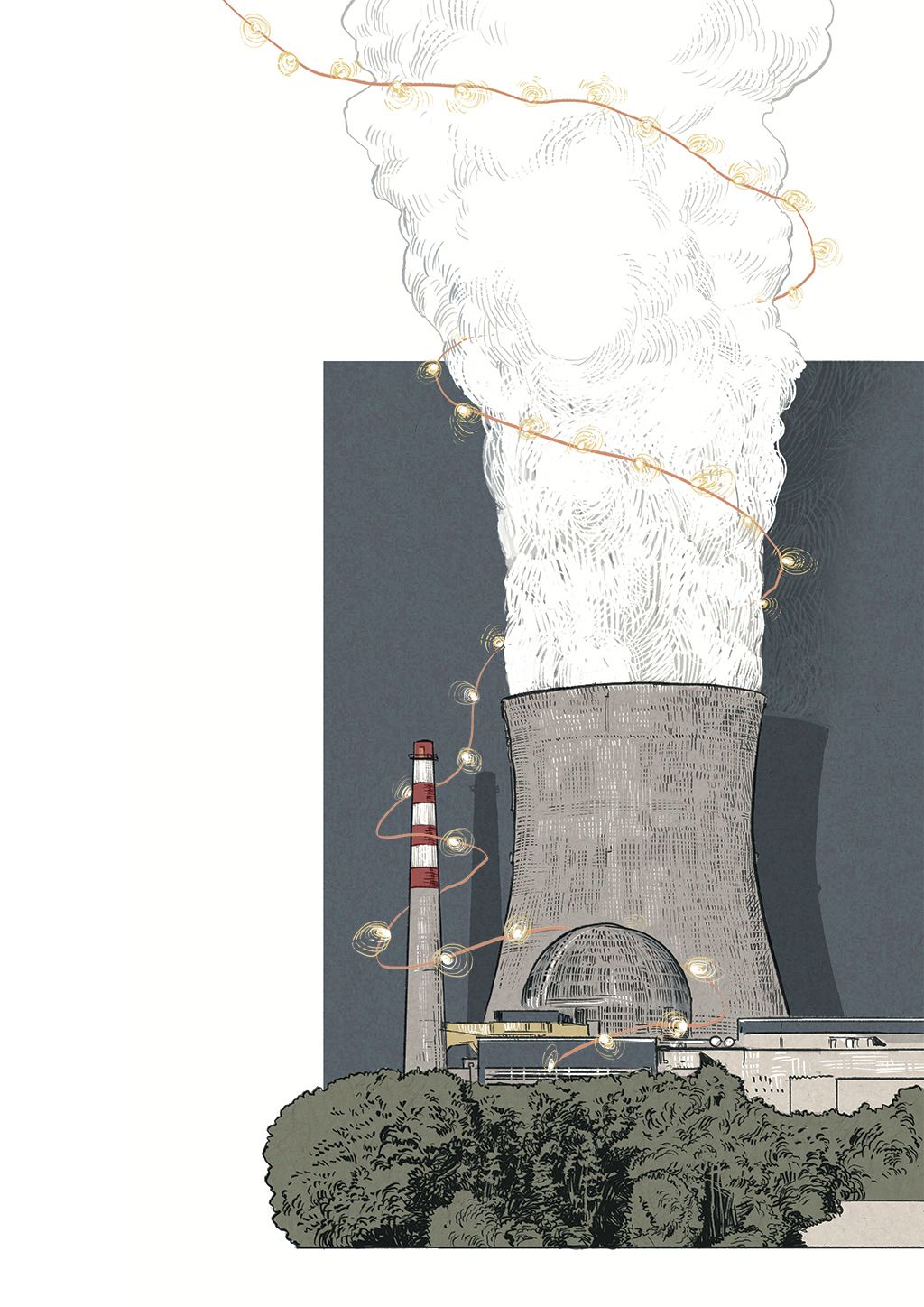

Reto Kuhn, 36, Ingenieur im Kernkraftwerk Leibstadt. Er überwacht die Produktion, damit die Lichter nicht ausgehen.

Als Pikettingenieur sorge ich an diesem Heiligabend, zusammen mit der Betriebsschicht und den Wächtern, für den sicheren Betrieb des Kernkraftwerks Leibstadt. Man könnte sagen, ich bin dann letztverantwortlich für einen Siebtel der Schweizer Stromproduktion, also auch dafür, dass die Lichterketten an den Weihnachtbäumen brennen. Mit 1275 Megawatt Leistung sind wir der grösste Stromproduzent der Schweiz.

Mein Büro liegt in der Nähe des Kommandoraums. Das ist der wichtigste Ort im AKW, natürlich neben dem Kernreaktor selbst. Von dort aus wird die Anlage gesteuert und überwacht. Und falls etwas Unvorhergesehenes passiert, analysiere ich die Situation unabhängig vom Schichtleiter.

Die acht Männer und Frauen einer Betriebsschicht sind mit der Überwachung der Anlage betraut. Die einen im Kommandoraum. Die anderen, die Anlagenoperateure, laufen in weissen Arbeitsanzügen, mit Helm und Checkliste durch das Reaktorgebäude, das Maschinenhaus und andere Anlagenteile. Da achtet man auf Details: Tropft es irgendwo, hört man ein ungewöhnliches Geräusch, riecht es heute anders? Sie nehmen aber auch Einstellungen an Ventilen vor und helfen bei den regelmässigen Funktionstests.

Ich wusste schon seit meiner Schulzeit, dass ich Ingenieur werden wollte. Dass es einmal ins Kernkraftwerk gehen könnte, ahnte ich, als ich an der ETH eine Vorlesung zur Kernenergie besuchte. Was mich damals wie heute fasziniert, ist, auf welch kleinen Raum ein Kernkraftwerk diese ungeheuren Mengen an Energie produzieren kann. Ein guter Kubikmeter Uran reicht für eine ganze Jahresproduktion. In der Praxis müssen Sie sich das aber anders vorstellen: kleine Uranpellets, abgefüllt in langen dünnen Hüllrohren, und jeweils rund 100 von diesen in 648 Brennelementen. Das Ganze hätte aber auch in einem normalen Wohnzimmer Platz.

Indem wir sie mit Neutronen beschiessen, beginnen sich die Kerne zu spalten. Die Spaltung erzeugt grosse Hitze, das Wasser im Reaktor verdampft. Der Dampf treibt unsere vier Turbinen an und diese den Generator, der den Strom erzeugt. Und so produzieren wir jährlich Strom für etwa zwei Millionen Haushalte.

Meine Eltern und mein Bruder werden an diesem Heiligabend ohne mich feiern müssen, leider. Mein Platz am Esstisch bleibt leer. Auch am alljährlichen Skifahren mit der Familie und den Freunden am 24. Dezember kann ich nicht teilnehmen. Wenn ich gefragt werde, ob ich das ungerecht finde, sage ich: Schön ist es nicht, aber es ist meine Arbeit, und die mache ich gerne. Wie ich sind Hunderte von Pflegefachkräften, Bus-Chauffeure, Polizistinnen und andere Schichtarbeiter im Einsatz, die dafür sorgen, dass in der Schweiz auch an Heiligabend die Grundversorgung funktioniert.

Manchmal habe ich aber schon das Gefühl, dass uns wegen der Arbeit im Kernkraftwerk ein etwas rauherer Ton entgegenschlägt als anderen Berufsgruppen. Die Polarisierung um das Für und Wider der Kernenergie bekommen auch wir Mitarbeitenden zu spüren.

Die Arbeit im Kraftwerk ist anspruchsvoll, aber dennoch meist ruhig. Man kann sie mit jener eines Flugpiloten vergleichen. Herausfordernd ist das Starten und Landen, wir sagen dazu «Anfahren» und «Abfahren». Dazwischen ist unsere Hauptaufgabe, neben Funktionstests, den Normalbetrieb zu überwachen. Wie Piloten müssen auch wir ständig wachsam sein, kleinere Abweichungen und Störungen selber behandeln. Anders als Piloten haben wir eine Notbremse, die Schnellabschaltung. Damit ist der Reaktor in weniger als zwei Sekunden sicher abgeschaltet.

Im normalen Schichtbetrieb ist es unmöglich, gemeinsam zu essen. Das ist an Festtagen anders, weil dann gewisse Sicherheitstests bereits am Vortag durchgeführt werden. An Heiligabend decken wir im Eingangsbereich des Kommandoraums einen grossen Tisch ein – immer mit Blick auf die Anzeigen. Dort werden wir uns am frühen Abend hinsetzen. Einer meiner Kollegen wird in der Schichtküche etwas Feines zubereitet haben. Was genau? Darüber wird noch zu beraten sein. Ein Kollege pflanzt Christbäume als Hobby. Er wird einen besonders schönen Baum für uns fällen, den wir in einer Pause gemeinsam im Kommandoraum aufstellen und schmücken. So wird es doch ein festlicher Abend. Ob wir auch singen? Ich würde sagen: zum Glück nicht.