«Männer und ihre Jagdinstinkte». So lautet das Thema des Männerpalavers in der Reformierten Kirche Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. Es ist 19 Uhr, ein Abend im Spätsommer, und im Vorraum der Kirche trudeln die ersten Gäste ein. Heute wollen sie der Frage nachgehen, ob das Jagen und das Mannsein etwas miteinander zu tun haben. Man kennt sich, grüsst sich mit Vornamen.

Seit drei Jahren treffen sich die Männer einmal im Monat hier in der Kirche, organisiert werden die Abende von Pfarrer Markus Perrenoud. Anstoss gab ein Vätergottesdienstag zum Vatertag im Jahr 2019. «Beim anschliessenden Grillieren sind mehrere Männer auf mich zugekommen und haben gewünscht, dass eine solche Zusammenkunft häufiger als einmal pro Jahr stattfindet», erzählt Perrenoud. Lange musste er nicht überlegen, um diesen Ball aufzunehmen. «Die Kirche sollte solche Gelegenheiten wahrnehmen. Schliesslich ist es ihr Kernauftrag, für die Menschen da zu sein. Auch für die Männer», sagt er. Bereits wenige Monate später, im September, lud er zum ersten Männerpalaver ein.

Das Wort Palaver stammt aus dem Griechischen (parabolé = Vergleich, Gleichnis). Bei einem Palaver wird ein bestimmtes Thema oder ein bestimmter Aspekt eines Themas erörtert und verhandelt. Bei den Männerpalavern treffen sich Männer für Gespräche zu unterschiedlichsten Themen, die sie bewegen. Das können Fragen zur Vater- und Grossvaterrolle sein, zu Erziehung, Gewalt oder Scheidung. Oder Fragen zu persönlichen und politischen Aspekten von Geschlechterfragen oder Diskussionen zu patriarchalischen Strukturen.

Ein Palaver dauert in der Regel rund zwei Stunden. Zwei Organisatoren leiten den Abend ein und erklären die Gesprächsregeln. Zu letzteren gehört etwa, dass immer nur einer spricht, während die anderen zuhören. Zudem wird jede Meinung respektiert, keiner wird von anderen beurteilt. Was an den Palavern diskutiert wird, ist vertraulich.

Zu einem Palaver treffen können sich Männer in Basel (baslermaennerpalaver.ch), Luzern (manne.ch), St. Gallen/Appenzell Ausserrhoden (forummann.ch) und Zürich (maennerpalaver.ch).

In Münchenstein treffen sich die Männer, um mit anderen zu diskutieren oder um Vorträgen zu lauschen. Zu Beginn kamen jeweils drei bis vier, heute sind es oft ein gutes Dutzend. Die ersten Palaver waren für den Pfarrer unbekanntes Gebiet. Und auch heute noch ist jedes Treffen ein Experiment, wissen weder er noch die Männer, was die Runde beschäftigt und wie der Abend verlaufen wird.

Eine Konstante allerdings gibt es: Perrenoud will, dass die Zusammenkünfte einen religiösen Bezug haben; das Gebet in der Kirche ist fixer Bestandteil des Palavers. «Das ist für die Männer, die wegen des Zusammenseins und wegen unserer Vorträge kommen, sicher ungewohnt», sagt er. «Aber das gehört dazu, schliesslich ist man ja in der Kirche. Und erst nachher gibt’s ein Bier.»

So wie in Münchenstein gibt es in einigen reformierten Gemeinden Männergruppen, die sich regelmässig für einen Austausch treffen. Hier sollen die Männer Raum bekommen, um miteinander zu diskutieren. Über Sorgen, die sie bei der Arbeit plagen, über ihre Beziehung, über das Vater- oder Grossvatersein, über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Sind sie dabei unter sich, reden sie ungenierter über Schwierigkeiten, die sie haben – mit dem Älterwerden zum Beispiel oder mit der Neugestaltung des Alltags nach der Pensionierung. Auch wenn es gross klingt: Die Männergruppen wollen anregen, das Leben neu zu denken.

Pfarrer Christoph Walser, Mitinitiant des europaweit ersten Männerpalavers.

Neu ist die kirchliche Männerarbeit indes nicht. Im Frühling 1994 fand in der Helferei beim Zürcher Grossmünster das europaweit erste Männerpalaver statt. Inspiriert zum einen durch die Männerbewegungen in den USA und in Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren – zum anderen aber vor allem durch die Frauenbewegung. «Die Frauen emanzipierten sich, wir Männer fragten uns, was unsere Rolle ist», sagt der reformierte Pfarrer Christoph Walser, der damals zu den Initianten gehörte. Sie waren nicht in derselben Position wie die Frauen, konnten nicht einfach deren Forderungen nachbeten.

Die Diskussionen am Männerpalaver dienten dazu, herauszufinden, was ihr Part war. «Einige der heutigen jungen Männer nennen sich Feministen, das konnten wir damals nicht», sagt Walser. Weil es nicht richtig gewesen wäre. Die Männerbewegung der neunziger Jahre versammelte Männer, die sich doppelt emanzipieren wollten. Von der negativen, gewalttätigen Männlichkeit, die sie teilweise selbst vorgelebt bekommen hatten. Aber auch von der «Bevormundung» durch die Frauen, wie Walser sagt. «Wir hatten genug davon, dass sie uns sagten, was wir denken sollen. Wir verstanden uns also ein Stück weit auch als Absetzbewegung gegenüber der Frauenbewegung.»

«Wir diskutierten über destruktive Männlichkeit, über die Muster des Patriarchats und wie wir sie abstreifen und ein neues Verhalten lernen können.» Christoph Walser

Der Austausch unter Gleichgesinnten traf einen Nerv: Es gab Abende, an denen 50 bis 70 Männer zum Palaver zusammenkamen. Die Themen, die sie umtrieben, erinnern an heutige Diskussionen. «Wir diskutierten über destruktive Männlichkeit», sagt Walser, «über die Muster des Patriarchats und wie wir sie abstreifen und ein neues Verhalten lernen können.» Die Männer, die sich in der Helferei trafen, sprachen darüber, wie es gelingt, sich nicht hauptsächlich über Leistung zu definieren und den anderen nicht in erster Linie als Konkurrenten zu sehen.

Sie wollten untereinander Freundschaften pflegen und ihren Kindern die besseren Väter sein, als ihre Väter es waren. Gerade letzteres sei ein zentrales Thema gewesen, erinnert sich Walser. «Viele von uns erlebten den Vater als abwesend, einige als gewalttätig.» Über Gefühle hätten jene Männer kaum gesprochen, mit ihren Kindern nur wenig Kontakt gehabt. «Sie waren diesbezüglich arm dran.» Walsers Generation wurde vor allem von Frauen aufgezogen, zuhause von der Mutter, in der Primarschule von Lehrerinnen. «Letzteres ist bis heute so geblieben», sagt er. «In der Primarschule haben Buben nach wie vor wenig männliche positive Identifikationsfiguren.»

Das Männerpalaver war bis zu Beginn der 2000er Jahre sehr gefragt. Doch ab 2005, nachdem männer.ch gegründet worden war, der Dachverband der progressiven Schweizer Männer- und Väterorganisationen, fanden sich weniger Besucher zu den Abenden ein. Die politische Männerarbeit fand nun andernorts statt. «Nochmals geringer wurde das Interesse nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2008», sagt Christoph Walser. «Zwar gibt es in einigen Kirchgemeinden nach wie vor Männergruppen. Besucht werden sie aber meist von Männern ab fünfzig, die Jungen kommen nicht mehr.» Warum dies so ist, kann der Pfarrer nicht erklären, nur vermuten: «Vielleicht weil die Themen, die die Jungen beschäftigen, heute eher in den Medien oder in Podcasts verhandelt werden.»

Im Saal des Gemeindehauses in Münchenstein sitzen mittlerweile zwölf Männer in einem Halbkreis. Pfarrer Markus Perrenoud freut sich über die symbolische Zahl – die Zahl der Jünger. Ein Blick in die Runde zeigt: Die Männer sind zwischen 40 und 70 Jahre alt, mit ihren Kleidern könnten sie auch an eine Grillparty gehen. Viele tragen T-Shirt und Trekking-Sandalen. Es sind Familienväter, Rentner, Geschiedene. Fast alles Schweizer, ein paar zugewanderte Deutsche.

Der Gast des Abends, Jäger Clive Spichty, erzählt von der Jagd in Münchenstein. Von Problemen mit den Wildschweinen, die den Bauern die Felder umpflügen, von der Regulierung des Wildbestands, zu dem notwendigerweise das Töten von Tieren gehört, von der drohnen-gestützten Rettung der neugeborenen Rehkitze vor den Mähmaschinen. Spichty hat sein Jagdgewehr dabei. Drei Läufe hat es, zwei für Schrot, einen für eine Kugel. Keiner der Männer will das Gewehr in die Hand nehmen.

«Beim Jagen sind Eigenschaften gefragt, die man klischeehaft eher Frauen zuordnet: Rücksicht, Sensibilität, Wertschätzung des Lebens.» Markus Perrenoud

Am Ende des Vortrags fragt Perrenoud in die Runde: «Was haben denn nun Jagd und Mannsein gemeinsam?» – und gibt sich die Antwort gleich selbst. «Eher wenig», sagt er. Und weiter: «Während ich Clive zugehört habe, ist bei mir der Eindruck entstanden, dass beim Jagen Eigenschaften gefragt sind, die man klischeehaft eher Frauen zuordnet: Rücksicht, Sensibilität, Wertschätzung des Lebens.» Jäger Spichty pflichtet bei. «Ist das auch das neue Männerbild?», fragt Perrenoud.

Die Männer verlassen den Gemeindesaal. Gemeinsam gehen sie in den Kirchenraum nebenan und nehmen Platz. Einer der Männer zündet eine Kerze an, die Bibel liegt aufgeschlagen da. Nach ein paar biblischen Gedanken zum Thema Jagd bittet Pfarrer Perrenoud zum Vaterunser. Einige beten mit, andere nicht. Danach schweigen sie, es wird still in der Kirche.

Bis anhin waren die Männergruppen, wie es sie in Münchenstein und anderen Kirchgemeinden gibt, lokal tätig und auf nationaler Ebene wenig vernetzt. Eine übergreifende kirchliche Interessengruppe gab es nicht. Das soll sich nun ändern. Die Weichen dazu wurden im Mai dieses Jahres gestellt: Reformierte und katholische Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Vertreter von männer.ch organisierten gemeinsam eine Tagung. Das Thema: «Männerarbeit und Männerseelsorge: Was es gibt und was es braucht». Auf dem Programm standen Vorträge, Workshops und Gespräche zu kirchlicher Männerarbeit und zu geschlechterspezifischer Arbeit in den Kirchen.

Vom Schattendasein befreien

Nach Abschluss der Tagung gründeten die Veranstalter eine ökumenische Fachgruppe für kirchliche Männerarbeit. Sie soll helfen, Themen, die die Männer beschäftigen, von ihrem Schattendasein zu befreien und Männerarbeit auch bei den Landeskirchen sichtbar zu machen. Angesiedelt ist die Fachgruppe unter dem Dach von männer.ch. Der Verein, der sich für Geschlechterfragen und Gleichstellungspolitik starkmacht und sich für die Anliegen von Buben, Männern und Vätern einsetzt, unterstützt die kirchliche Männerarbeit nicht nur ideell, sondern auch mit einer Anschubfinanzierung. Ziel der Gruppe ist es, interessierte Männer zweimal jährlich zu einem Austausch und zu Vorträgen einzuladen.

An der Fachtagung mit dabei war auch Christoph Walser. Der Pfarrer, der seit 20 Jahren Experte ist für männerspezifische Bildung und Beratung und seit 2016 als Dozent am Schweizerischen Institut für Männer- und Geschlechterfragen tätig ist, sagt: «Ich bin überzeugt, dass es Männergruppen heute mehr denn je braucht. Genauso wie die Rolle der Frauen ist auch diejenige der Männer in der Gesellschaft komplexer geworden.» Es gebe viele Themen, bei denen Männer Unterstützung gebrauchen könnten. Etwa bei der Rollenteilung: «Bei der Familiengründung fällt ein Grossteil der Paare in traditionelle Rollen zurück. Dabei wünschen sich viele Männer eine andere Aufteilung.»

Es sei allerdings nicht einfach, diese zu bewerkstelligen. In der Gesellschaft sei das Bild des Mannes als Ernährer noch immer stark verankert. Mit den Rahmenbedingungen für eine bessere Aufteilung der Arbeit in Familie und Beruf hapere es. Walser klingt ein bisschen resigniert, als er sagt: «Hierzulande dirigiert die Arbeit nach wie vor alles.» Deshalb sei es wichtig und hilfreich, wenn sich Männer in diesem Spannungsfeld mit anderen Männern austauschen könnten. Das käme nicht nur ihnen zugute, sondern auch den Frauen. «Es kann doch nur in ihrem Interesse sein, wenn der Mann über seine Probleme spricht, und zwar nicht erst dann, wenn er ausgebrannt und depressiv ist», sagt Walser.

Kampf gegen patriarchale Strukturen

Nach dem Besuch in der Kirche versammeln sich die Männer in Münchenstein draussen vor dem Eingang. Sie entfachen in einer Schale ein Feuer und verteilen Bier. Zu essen gibt es Käse und Brot. Mit in der Runde steht auch Martin Bruderer, der seit einem Jahr beim Männerpalaver dabei ist. Er schätzt es, sich mit anderen Männern austauschen und von ihnen lernen zu können – ohne dass gleich ein Reviergehabe aufkommt. «Ich habe aber gehört, dass es zu Beginn der Palaver von Frauen aus der Kirchgemeinde die eine oder andere spitze Bemerkung gab», sagt er. Einige hätten reklamiert, die Frauen würden ausgegrenzt.

Doch Bruderer ist froh um die Abende, an denen die Männer unter sich sind. Er weiss, sobald eine Frau dabei ist, verändert sich die Dynamik in der Gruppe. «Über Probleme, die ich mit Forderungen der Frauen habe, kann ich dann kaum sprechen.» Er findet die Emanzipation wichtig. «Es ist richtig, dass alle alles machen dürfen und machen können. Nicht aber, dass alle alles machen müssen.»

Markus Theunert, Männerbeauftragter

Was es heisst, in der heutigen Zeit ein Mann zu sein, und was es bringt, sich mit dem Mannsein zu beschäftigen, diesen Fragen geht auch Markus Theunert nach, Gesamtleiter von männer.ch. Theunert, Psychologe und vor zehn Jahren kurzzeitiger Männerbeauftragter bei der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich – und damit der erste staatliche Männerbeauftragte nicht nur der Schweiz, sondern Europas –, war an einem der Münchensteiner Männerpalaver als Vortragsredner eingeladen. Wer sich mit ihm unterhält, merkt schnell, dass es bei männer.ch nicht darum geht, die Interessen der Männer gegen jene der Frauen auszuspielen.

In einem Interview mit dem deutschen Wirtschaftsmagazin «brand eins» sagte Theunert einst: «Ich bin in einem städtischen Milieu gross geworden, in dem es sich einfach gehörte, feministisch zu sein. Als Heranwachsender glaubte ich tatsächlich, Frauen sollten die Macht übernehmen, weil sie anständiger, menschlicher, integrer als die ach so aggressiven, bösen Männer seien. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mit diesem Männerbild auf keinen grünen Zweig komme, und habe nach einem dritten Weg gesucht.» Und so setzt sich Theunert seit Jahren für eine Geschlechterpolitik ein, die auf drei Säulen basiert: Frauenpolitik, Männerpolitik und Dialog auf Augenhöhe.

Sein Engagement für die Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse beinhaltet zu einem grossen Teil die Bekämpfung von patriarchalen Strukturen: «Traditionelle Männlichkeitsvorstellungen besagen, dass es legitim ist, mehr Ressourcen zu verbrauchen als nachwachsen, und dabei nicht nur die Erde, sondern auch sich selbst auszubeuten. Darunter leiden Männer und Frauen gleichermassen.»

Um diese patriarchalen Normen zu überwinden, brauche es alle. Theunert ist überzeugt, dass die Kirche diesen Kampf mitfechten und Männer dabei unterstützen kann. Beispiele dafür sieht er in Deutschland und in Österreich, wo die Männerarbeit in der Kirche bereits etabliert ist. Sie vernetzt die Männer in den Gemeinden und bewährt sich zudem mit professionellen Beratungsangeboten.

«Die Kirche vertritt Werte, für die auch männer.ch steht, etwa Versöhnung oder Gemeinschaft. So gesehen ist Männerarbeit auch eine Form von Friedensarbeit.» Markus Theunert

Allerdings ortet Theunert in der Kirche auch Entwicklungen, die aus Männersicht kritisch zu hinterfragen sind. Etwa dass sich Männer zunehmend von der Kirche abwenden. Und je weniger Männer in der Kirche arbeiten oder diese besuchen, umso höher wird die Zugangsschwelle für andere Männer. «Das Vakuum, das so entsteht, füllen die Frauen.» Wobei Theunert wert auf die Feststellung legt, dass das nicht als Vorwurf verstanden werden dürfe. «Es ist ja ein Rückzug der Männer, keine Verdrängung.»

Tatsächlich ist der Anteil der Frauen, die an den protestantischen Fakultäten Theologie studieren, in den letzten drei Jahrzehnten von 30 auf 50 Prozent gestiegen. Besteht dieser Trend weiter, wird das reformierte Pfarramt in absehbarer Zeit weiblich geprägt sein. Bei den katholischen Fakultäten weisen Luzern und Chur den höchsten Frauenanteil auf: In Luzern ist die Hälfte der Studierenden weiblich, in Chur rund ein Drittel.

Theunert vermutet, «dass in der Kirche ein ähnlicher Prozess läuft wie an der Schule». Lehrer sei lange ein Männerberuf gewesen, heute gebe es noch 18 Prozent männliche Lehrkräfte an der Primarschule, 5 Prozent im Kindergarten. In höheren Schulen zeige sich allerdings ein anderes Bild.

Gräben zuschütten

Theunert weiss, dass das Thema der fehlenden männlichen Fachkräfte für manche Frauen schmerzhaft ist. «Wir von männer.ch kommen aus einer geschlechterreflektierten Männerperspektive und wollen etwas tun, um mehr Männer für Berufe in Schule und Kirche zu begeistern.» Einige Frauen, vor allem im Lehrberuf, würden ihr Anliegen jedoch missverstehen. «Die Botschaft lautet für sie: Fachfrauen allein sind nicht gut genug. Darum geht es natürlich nicht», sagt Theunert. Denn die Frauen würden sich eben nicht mehr als Fachfrau, sondern als Fachperson begreifen. «Sie wollen, dass ihre Arbeit über die Qualifikation und Kompetenz wahrgenommen wird und nicht über das Geschlecht.»

Theunert hofft, dass die Gründung der Fachgruppe helfen kann, solche Gräben zuzuschütten. Und dass die Kirche wieder an die Pionierrolle anknüpfen kann, die sie während der neunziger Jahre in der Männerarbeit hatte. Schliesslich sei sie Profi im Bilden von Gemeinschaften. «Und sie vertritt Werte, für die auch männer.ch steht: Versöhnung, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Solidarität. So gesehen ist Männerarbeit auch eine Form von Friedensarbeit.»

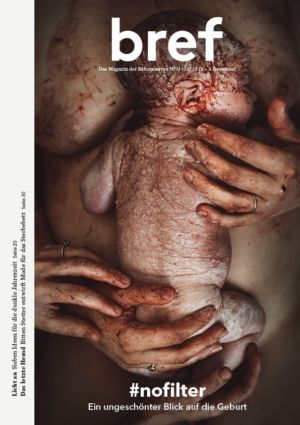

Das Titelbild zeigt Markus Perrenoud, Pfarrer in Münchenstein BL.