Herr Köhrsen, ist das Christentum an der Klimakrise schuld?

(lacht) Ich weiss, worauf Sie anspielen. So einfach ist es natürlich nicht. Aber es ist sinnvoll, sich diese Frage zu stellen.

«Mach dir die Erde untertan» ist der erste Ratschlag, den Gott Adam mit auf den Weg gibt. Darum schrieb der US-Historiker Lynn White 1967, dass die ökologische Krise eine Folge der Industriellen Revolution sei. Diese wiederum gehe auf eine christliche Einstellung der Beherrschung der Natur zurück.

Diese These ist sehr provokant. Viele erschraken über die Kritik am westlichen Christentum. In der Wissenschaft löste sie eine riesige Debatte aus. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich denke schon, dass religiöse Weltbilder einen Einfluss darauf haben können, wie wir unsere natürliche Umwelt wahrnehmen und uns ihr gegenüber verhalten. Verstehen wir sie etwa als eine Ansammlung von Ressourcen, die von unseren Göttern zur Verfügung gestellt wurden, um ein möglichst luxuriöses Leben im Hier und Jetzt zu führen, dann werden wir wahrscheinlich dazu neigen, sie auszubeuten. Wie eine bestimmte Religion die Umwelt tatsächlich beeinflusst, ist aber wissenschaftlich äusserst schwierig nachzuweisen. Denn es gibt ja zugleich noch viele andere mögliche Einflussfaktoren.

Sie sind Soziologe. Warum forschen Sie ausgerechnet zur «Bewahrung der Schöpfung»?

Religionen können Veränderungen in der Gesellschaft anstossen – zum Beispiel indem sie den Wertewandel befördern, den es zur Bewältigung der Klimakrise braucht. Entsprechend gross sind die Erwartungen an Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften. Mich fasziniert es zu untersuchen, was effektiv passiert oder eben gerade nicht passiert.

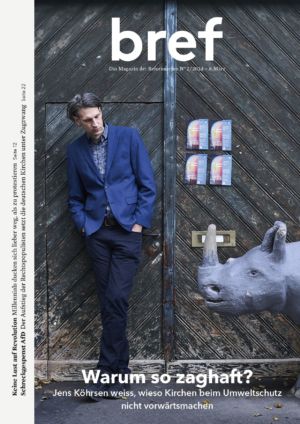

Jens Köhrsen (44) ist Professor für Religion und Wirtschaft am Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik an der Universität Basel. Er studierte in Oldenburg und Buenos Aires Soziologie, Philosophie und evangelische Theologie. Seine Doktorarbeit verfasste er zur argentinischen Pfingstbewegung. Zurzeit untersucht Köhrsen die Beziehung zwischen Religion und nachhaltiger Entwicklung. Er ist Leiter des vom Schweizer Nationalfonds geförderten Projekts «Are Religions Becoming Green?» Dabei untersuchte er in Kollaboration mit der Universität Lausanne knapp 1400 religiöse Gemeinschaften in der Schweiz — eine Studie, für die Repräsentantinnen und Repräsentanten zu ihrem Umweltengagement befragt wurden.

Wie gross ist denn der Hebel von Religionen beim Klimaschutz?

Theoretisch wäre das Potenzial enorm, vor allem im globalen Süden. Gemäss dem US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center sind etwa 84 Prozent der Menschen weltweit Anhängerinnen oder Anhänger einer Religion. Man darf aber nicht vergessen, dass es nicht immer nur gut ist fürs Klima, wenn religiöse Akteure sich stärker einbringen. Es gibt viele klimaskeptische religiöse Kreise, gerade in den USA und in Lateinamerika. Religiöse Akteure können beim Klimaschutz also Pioniere, Mitläufer, aber eben auch Blockierer sein.

Tun Religionen genug für den Klimaschutz?

Gerade in der Schweiz und in Nordeuropa passiert einiges und zunehmend mehr. Was uns aber auffällt: Religionen beziehungsweise religiöse Akteure sind selten federführend beim Umweltschutz. Sie sind häufig Mitläufer und nicht Pioniere. Innovationsforscher würden sie am ehesten «late adopters» nennen. Dazu passt auch, was mir ein Interviewpartner einmal sagte: Er sehe die Rolle seiner Religionsgemeinschaft darin, auf den Zug aufzuspringen, der vor längerer Zeit von anderen zum Fahren gebracht wurde und den die Klimabewegung quasi steuert.

«Um Wandel voranzutreiben, braucht es ja nicht nur Pioniere, sondern auch viele Leute, die sich anschliessen.»

Sie stellen also den Kirchen ein schlechtes Zeugnis aus.

Nein, ich meine das gar nicht negativ. Um Wandel voranzutreiben, braucht es ja nicht nur Pioniere, sondern auch viele Leute, die sich anschliessen. Und dann muss man fairerweise sagen, dass es durchaus Beispiele gibt, bei denen religiöse Gemeinschaften Pionierarbeit leisten – in der Schweiz etwa das Engagement der Kirchen bei der Konzernverantwortungsinitiative. Oft kommt die Innovation zudem nicht von den Kirchen selbst, sondern von kirchlichen Nichtregierungsorganisationen, die nicht direkt der Kirche untergeordnet sind. Ein Beispiel ist die Klimaklage von Indonesierinnen gegen den Zementkonzern Holcim. Diese wird von Heks massgeblich unterstützt.

Sobald sich Kirchen oder Heks politisch äussern, ist die Kritik meistens auch nicht weit. Müssten Kirchen Ihrer Meinung nach mutiger, innovativer sein, um in Zukunft bedeutsam zu bleiben? Oder sollten sie sich heraushalten, um den Zusammenhalt zu wahren?

In vielen europäischen Ländern spielen die Kirchen offensiv in politischen Debatten mit. Dort nehmen sie dann häufig die Rolle eines «moralischen Wachhundes» ein, der Politik und Wirtschaft mit einem kritisch-moralischen Blick kommentiert und damit zu den öffentlichen Wertedebatten beiträgt. In der Schweiz ist das bisher anders. Hier stösst es auf politischer Seite auf viel Kritik, wenn sich Kirchen einmischen. Nach der Konzernverantwortungsinitiative wurde ihnen ja vereinzelt auch mit möglichen Sanktionen wie dem Überdenken der Kirchensteuern gedroht. Auf der anderen Seite bietet die Teilhabe an den öffentlichen Debatten die Möglichkeit, sich prominent zu positionieren und auf die eigene gesellschaftliche Relevanz zu verweisen. Dies erachte ich gerade vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen als wichtig. Kirchen müssen also sorgsam abwägen, ob sie sich stärker einbringen oder besser zurückhalten wollen.

Sie haben sehr viel Forschung in der Schweiz betrieben und dafür knapp 1400 religiöse Gemeinden und Gruppierungen untersucht. Warum schaffen diese es nicht, beim Klimaschutz innovativer zu sein?

Sie sehen Klimaschutz nicht als ihre zentrale Aufgabe an. In erster Linie vermitteln Religionsgemeinschaften religiöse Dienstleistungen an ihre Mitglieder oder an potenzielle Mitglieder. Das heisst, sie bedienen die religiösen und möglicherweise auch die sozialen Bedürfnisse ihrer Mitglieder. Würden diese sagen, wir wollen das Thema Klima unbedingt behandeln, dann würden es Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften wahrscheinlich auch aufgreifen.

Klima, Kreuz und Karton

Nicht Technologien, sondern moralische Werte werden das Klima ...

Wie weiss eine Kirchgemeinde denn, was ihre Mitglieder wollen? Die wenigsten betreiben dazu Marktforschung.

Man überlegt sich, was die eigene Marktlücke sein könnte, welche Themen in der Gesellschaft nicht ausreichend behandelt werden. Das Thema Umwelt wird von anderen Bewegungen sehr stark abgedeckt. Wenn sich jemand mit Klimaschutz beschäftigen will, warum soll er dann in die Kirche kommen, wo er sich doch in einem Umweltverein, der Klimabewegung oder einer grünen Partei anschliessen kann? Dann sagt man sich vielleicht: Klimaschutz ist ja die ganze Zeit in den Medien. Lass uns was anderes machen, zu Menschenrechten vielleicht, zu sozialer Ungleichheit oder zu Frieden. Damit erreichen wir die Gläubigen besser. Solche Abwägungen spielen eine Rolle.

Das klingt jetzt wie in einer Marketing-Vorlesung.

Das hat was. Je geringer die Ressourcen in den Kirchen werden, desto genauer schauen diese, wie sie die Mittel verwenden. So halten betriebswirtschaftliche Ideen immer stärker Einzug. Wie ich mitbekommen habe in den Interviews, ist strategisches Denken durchaus präsent in vielen Leitungsgremien.

Wo könnten sich Kirchen beim Klimaschutz denn überhaupt einbringen?

Im Prinzip in drei Bereichen. Erstens mit öffentlichem Engagement: Lobbyarbeit, Proteste, Verlautbarungen. Zweitens mit technologischen und materiellen Veränderungen, also Energieeffizienz, Recycling-Massnahmen, einer Solaranlage auf dem Dach, Investitionen in nachhaltigen Aktienfonds. Und drittens mit der Verkündigung umweltfreundlicher Werte in einer Predigt oder im Religionsunterricht.

«Ich habe gehört, dass einzelne Pfarrer nicht zum Klimaschutz predigen, weil sie gemerkt haben, dass ihre eigenen Leute es nicht mehr hören wollen.»

Das heisst doch, dass im Prinzip jede einzelne Kirchgemeinde oder jeder einzelne Pfarrer etwas zum Klimaschutz beitragen kann.

Das geschieht ja auch, etwa mit dem Umwelt-Zertifikat «Grüner Güggel». Aber es gibt auch da Hürden. Manchmal fehlen die Ressourcen. Auch baurechtliche Vorschriften sind ein Thema. Und da Sie die Pfarrer erwähnen, da habe ich in den Interviews mitunter gehört, dass einzelne nicht zum Klimaschutz predigen, weil sie gemerkt haben, dass ihre eigenen Leute es nicht mehr hören wollen. Manche berichteten gar, sie würden deswegen angefeindet.

Bei den Reformierten sind grosse Würfe im Klimaschutz auch wegen der basisdemokratischen Strukturen schwierig. Haben es hierarchisch geführte Religionsgemeinschaften einfacher? Der Papst zum Beispiel könnte auf dem Petersplatz ein Machtwort sprechen …

… das hat er ja getan. Franziskus hat 2015 «Laudato si’» veröffentlicht, eine Enzyklika zum Umwelt- und Klimaschutz. Darin sagt er klar, dass der Kampf gegen die weltweite Armut und die Umweltzerstörung zusammengehört. Eindeutiger kann sich ein religiöses Oberhaupt nicht zum Thema äussern. Das hatte zwar eine grosse symbolische Wirkung. Trotzdem hat sich damit an der Basis unmittelbar nicht viel verändert. Der Effekt schien zu verpuffen.

Warum?

Das ist wie bei diesem Spiel Stille Post, wo man sich was zuflüstert, bei jedem was verloren geht und am Ende etwas ganz anderes dabei rauskommt. Die Botschaft kommt häufig nicht beim Endverbraucher an, also beim Gläubigen. Zwischen dem Papst, der Bischofskonferenz, den lokalen Gemeinschaften und den Gläubigen sind es eben viele Schritte, und jede Institution, jeder Mitarbeitende hat seine eigene Priorisierung. In unseren Untersuchungen ist uns zudem aufgefallen, dass es eine Art «Ignorieren aus Protest» gibt.

Das müssen Sie erklären.

Die Dachverbände haben ja grundsätzlich ein Interesse daran, beim Thema Klimaschutz auf den Zug aufzuspringen – das gilt für alle Religionsgemeinschaften. Schliesslich wollen sie, dass die ganze Gemeinschaft in der Gesellschaft in positivem Licht erscheint. Sie erlassen darum Vorschriften wie zum Beispiel das Herunterregeln der Raumtemperatur in Kirchen. Oder aber sie führen ein ökologisches Reinigungsmittel ein. Die beiden Beispiele nennen wir auch in unserer Studie. Spannend war, was dann passierte: Einzelne Akteure zogen die Regler wieder hoch oder bunkerten das alte Putzmittel in einem geheimen Raum.

Warum denn das?

Einfach weil sie anderer Meinung waren. Vielleicht war ihnen kalt oder das alte Reinigungsprodukt sagte ihnen mehr zu, aus welchem Grund auch immer. Hierarchisch untergeordnete Gemeinschaften können richtig kreativ sein, wenn es darum geht, Regeln zu umgehen. So auch beim Klimaschutz.

Lassen Sie uns eine globale Perspektive einnehmen. Sind manche Religionen umweltbewusster als andere?

Das kann man so nicht sagen. Es gibt keine Studien, die darauf hinweisen. Aus den USA gibt es ein paar Untersuchungen, wonach die liberalen Protestantinnen und Protestanten klimafreundlicher sind als die konservativen Evangelikalen. In unseren eigenen Studien aus der Schweiz, wo wir 1400 religiöse Gemeinschaften untersucht haben, fällt auch auf, dass Evangelikale im Verhältnis zu den Reformierten und Katholiken weniger Umweltengagement betreiben. Generalisieren darf man solche Schlüsse allerdings nicht, das wäre gefährlich.

Mal weg vom Christentum. Was tun andere Religionen für den Klimaschutz?

Ich kann Ihnen vor allem von muslimischen Gemeinschaften berichten, da diese von der Wissenschaft am besten untersucht sind. Nach der «Laudato si’» des Papstes positionierten auch sie sich in einem ähnlichen Sinn. Zudem gibt es in Grossbritannien eine sehr aktive NGO mit dem Namen «Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences». Dann gibt es «Green Iftar», das ist das Fastenbrechen im Ramadan, einfach mit nachhaltigem Essen, ohne Plastikgeschirr und so weiter. Auch muslimische Klimaschutzprojekte gibt es zahlreiche, häufig kombiniert mit Bildungsprojekten. In Indonesien zum Beispiel zum Wiederaufforsten von abgeholzten Gebieten oder zur Verhinderung des umweltschädlichen Fischens mit Sprengstoff. Daneben existieren viele Klimaschutzprojekte, die religiös begründet sind. Zum Beispiel hat der muslimische Dachverband in Indonesien verkündet, dass das illegale Abholzen des Regenwalds «haram», also religiös verboten sei.

«Für die Armutsbekämpfung kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Ansiedlung von umweltschädlicher Industrie zu fördern.»

Wie verbreitet sind religiöse Klimaskeptiker?

Das ist schwierig zu sagen. Es gibt ja Evangelikale, die mit der Apokalypse das Königreich Christi erwarten und die grosse Klimakatastrophe als einen Teil dieser willkommenen Apokalypse betrachten. Aus einem europäischem Blickwinkel erscheinen solche Geschichten wie wilde Ausnahmen. Es gibt aber Studien aus den USA, die den Eindruck vermitteln, dass dieses Phänomen dort sehr verbreitet ist. Doch ich bin da etwas skeptisch. Die grösste Gruppe der religiösen Klima-Blockierer mag eher aus anderen Motiven heraus handeln.

Nämlich?

Im globalen Süden und zum Teil auch in den USA ist die christliche Strömung des «Prosperity Gospel», des sogenannten Wohlstandsevangeliums, sehr verbreitet. Dieses geht davon aus, dass die Gläubigen ein Anrecht auf ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt haben. Gelebt wird das besonders im materiellen Bereich. Die Gläubigen möchten dieselben Konsumgüter besitzen wie im globalen Norden. Das Protzen gehört dann dazu. Es bedeutet, dass man Gottes Segen vor sich herträgt. Reich zu sein und viele Dinge zu besitzen gilt als Segensmerkmal. Also ständig neue Klamotten shoppen gehen, dicke Autos fahren, Auslandsreisen in die weite Ferne machen. Dieser stark materialistisch geprägte Lebensstil, den wir hier ja auch kennen, wird dort sozusagen durch die Religion legitimiert.

Gibt es auch in der Schweiz Menschen, die aus religiösen Motiven klimaschädlich handeln?

Vereinzelt gibt es sie sicherlich. Sie sind aber bei weitem nicht so sichtbar und einflussreich wie im globalen Süden oder in den USA. Das könnte sich natürlich ändern, falls sich solche religiösen Strömungen in der Schweiz ausbreiten sollten.

Nun können religiöse Akteure ja nicht nur predigen, sondern auch lobbyieren. Wie bringen sie sich in die globale Umweltpolitik ein?

Sie gehen zu den internationalen Klimaverhandlungen, arbeiten in Gremien mit, lobbyieren, veranstalten Side-Events. Sie versuchen, mit den Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten. Da machen sie eine Art «advocacy work», bringen sich also als Anwälte von armen und besonders verletzlichen Menschen ins Spiel.

Die Anzahl religiöser Nichtregierungsorganisationen, die bei der Uno registriert sind, hat sich in den letzten 25 Jahren von ein paar Dutzend auf über 300 erhöht. Mittlerweile sind 10 Prozent aller bei der Uno registrierten NGO religiös. Wächst also der Einfluss von Religionen auf die Politik?

Theoretisch steigen die Chancen, Einfluss zu gewinnen, klar. Man muss sich aber auch die Frage stellen, welcher Art dieser Einfluss ist. Die Vereinten Nationen sind ein säkularer Raum und kein religiöser. Viele Menschen, die in der Entwicklungspolitik arbeiten, sind religionskritisch eingestellt. Das heisst für die religiösen Akteure, dass sie sich anpassen müssen. Kürzlich stellten wir in einer Untersuchung fest, dass religiöse NGO im Bereich Umweltengagement und Gesundheitspolitik ungefähr das gleiche machen wie säkulare NGO und somit das speziell Religiöse dieser Organisationen kaum hervortritt.

Nehmen wir an, der Einfluss von Religionen auf die Politik wächst tatsächlich: Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen fürs Klima?

Das hängt davon ab, welche Schwerpunkte die NGO setzen. Mein Eindruck ist: Viele grosse Player wie World Vision setzen nicht auf Umweltschutz als das zentrale Thema, sondern auf Armutsbekämpfung, Bildung und Gesundheitsversorgung. Manche der «Sustainable Development Goals» (Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Red.) der Vereinten Nationen sind auch gar nicht miteinander vereinbar. Und es kann auch zu Zielkonflikten kommen. Für die Armutsbekämpfung kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Ansiedlung von umweltschädlicher Industrie zu fördern.

Neben der Umweltpolitik könnte ja auch sozialer Wandel «von unten» die Klimakatastrophe abwenden — also durch eine neue Konsumkultur, die von Verzicht geprägt ist, was wiederum eine neue Wirtschaft bedingt. Könnten Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften einen solchen Systemwechsel anführen?

Die Geschichte zeigt, dass Kirchen durchaus zum gesellschaftlichen Wandel beitragen können. In der DDR beispielsweise waren Kirchen Orte, an denen sich Regimekritiker versammelten. Auch in Polen und Argentinien spielten Kirchen bei politischen Veränderungsprozessen eine Rolle. Und natürlich im Iran, wo religiöse Akteure mit der islamischen Revolution 1979 das System umstürzten und zu einer neuen Gesellschaft führten.

Sind Religionen eher Treiber oder Verhinderer von sozialem Wandel?

Es gibt Beispiele im Lokalen, wo Religionen Wandel vorantreiben. Beim grossen Wandel Richtung Postkapitalismus tun sie es wohl eher nicht. Wie die gesamte Gesellschaft sind auch religiöse Gemeinschaften Verhandlungsorte. Da gibt es Befreiungstheologinnen und -theologen, die das aktuelle System äusserst kritisch sehen. Und dann aber auch Liberale, die nicht ganz so unzufrieden sind.

Zusammenfassend können wir der Religion in der Klimakrise also kaum eine bessere Note ausstellen als der Politik: Einige gute Ansätze sind da, angesichts der enormen Herausforderungen kommt aber viel zu wenig. Frustriert Sie das persönlich?

Nein. Einerseits tut sich gerade in letzter Zeit doch einiges. Und andererseits wird es wissenschaftlich gerade interessant, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie eigentlich erwartet wird. So können wir in den Religionsgemeinschaften soziale Spannungen und Aushandlungsprozesse untersuchen, die sinnbildlich für die Gesellschaft stehen. Diese erschweren natürlich einen schnellen Wandel, sind aber auch wichtiger Bestandteil von sozialen Transformationen.