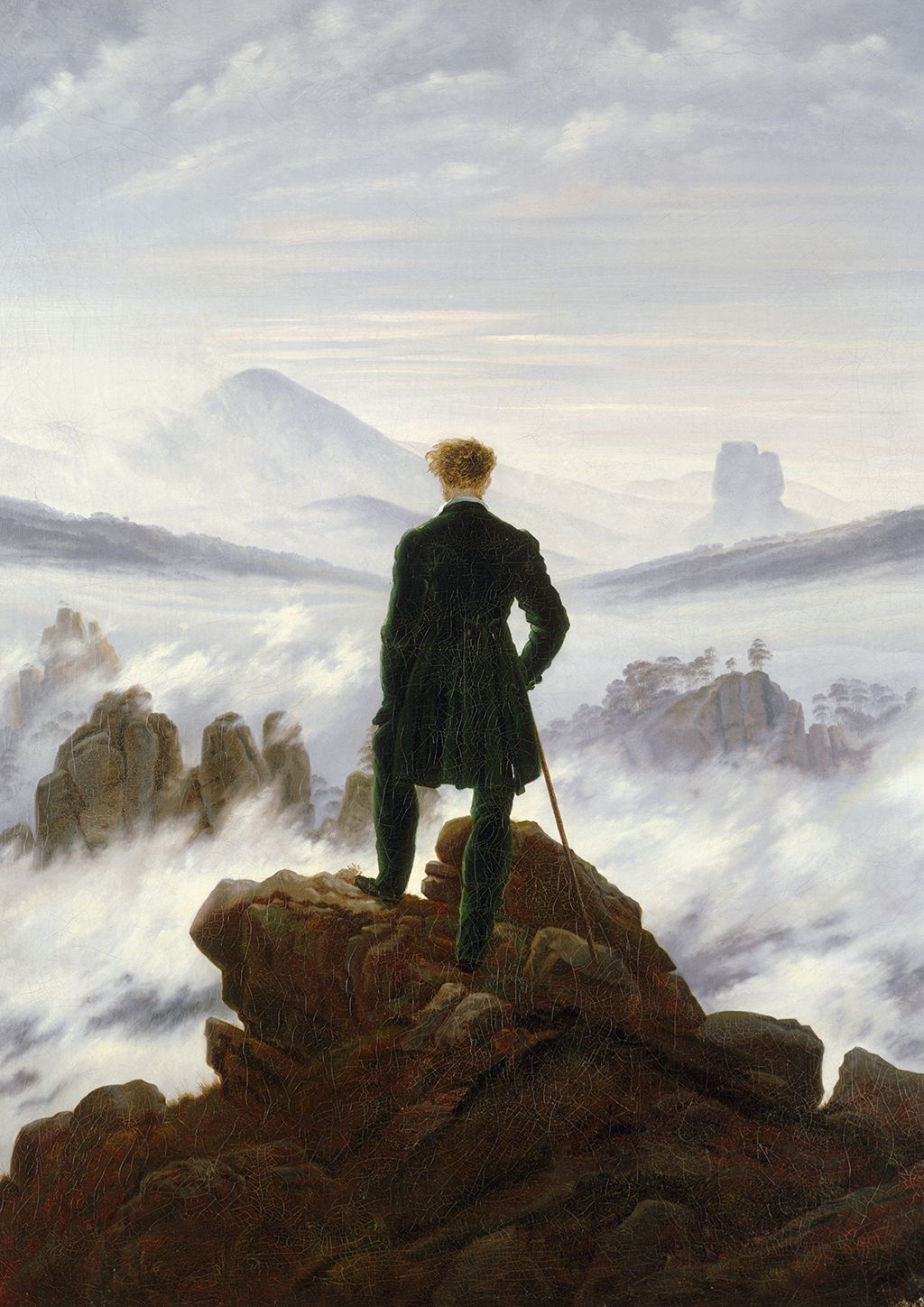

Es ist eines der meistabgebildeten Kunstwerke überhaupt und, ob bewusst oder nicht, jedermann vertraut: Caspar David Friedrichs Gemälde «Der Wanderer über dem Nebelmeer». Das Gemälde von 1817 ist wohl nicht nur Friedrichs bekanntestes Werk, es steht zugleich wie kein anderes für die Epoche der Romantik.

Im Vordergrund ist eine grosse Rückenfigur zu sehen, die aus erhöhter Position auf eine Gebirgslandschaft blickt. Im Hintergrund ragen Berggipfel und felsige Kegel in die Höhe, umgeben von den Schwaden eines Nebelmeers. In der Ferne lässt der Dunst die Horizontlinie undeutlich werden. Der Wanderer saugt das Naturspektakel in sich auf und steht so zugleich für den Betrachter des Gemäldes.

Friedrichs Rückenfiguren sind eine ernsthaft-besinnliche Alternative zu den allgegenwärtigen Selfies. «Der Wanderer über dem Nebelmeer». (Bild: Keystone/ Interfoto/ A. Koch)

Das Bild wirkt wie die exemplarische Illustration der romantischen Konzepte, die auch die Dichter, Komponisten und Philosophen umgetrieben haben. Die Erhabenheit der Natur, die Evokation des Unendlichen, die Einsamkeit des Menschen, die melancholische Gestimmheit: all das scheint zu belegen, dass dieser Künstler sich an den intellektuellen Diskursen seiner Zeit beteiligte und also etwa an Burke, Kant, Fichte, Byron oder Mary Shelley anknüpfte.

Friedrich als Teil einer erfolgreichen Bewegung? Davon merkte der Maler selber nichts. Was sich in der kulturgeschichtlichen Retrospektive zusammenführen lässt, wollte zu seinen Lebzeiten so gar nicht zusammenpassen, weder für die Kritik noch für den Kunstmarkt. Friedrich genoss in seinen mittleren Jahren zwar begrenzte Anerkennung in Künstlerkreisen. Doch noch zu Lebzeiten verlor die Kunstwelt das Interesse an ihm und vergass ihn bald komplett. Bis zu seiner Wiederentdeckung sollte es ein rundes Jahrhundert dauern.

Kompositionen aus der Dunkelkammer

Caspar David Friedrich wurde am 5. September 1774 in Greifswald an der Ostsee geboren. Er war das sechste von zehn Kindern, sein Vater war Seifensieder und Kerzengiesser. Nachdem er stundenweise Zeichenunterricht erhalten hatte, begann er 1794 das Studium an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Auch hier wurde Friedrich hauptsächlich im Zeichnen unterrichtet.

Nach vier Jahren zog Friedrich nach Dresden, das mit seiner traditionsreichen Kunstakademie ein Zentrum der Malerei war. Hier hielt er bis zu seinem Tod über vierzig Jahre später Wohnsitz, unterbrochen nur von sporadischen Reisen etwa nach Rügen oder ins Riesengebirge. Der grossgewachsene Rotschopf erschien seinen Zeitgenossen als kauziger Einzelgänger. Erst nachdem er 1816 von der Dresdner Akademie ein bescheidenes Gehalt zugesprochen bekommen hatte, heiratete er im Alter von 43 Jahren die 24-jährige Caroline Bommer und zog mit ihr an die Elbterrasse.

Das Malatelier, das Friedrich in dieser Wohnung einrichtete, war von legendärer Kargheit. Neben der Staffelei gab es nur einen einzigen Stuhl, den er seinem Gast überliess, wenn einer auftauchte. Die Fenster deckte er teilweise mit Holzläden ab, sodass das Tageslicht nur spärlich in den Raum drang. In dieser spartanischen Dunkelkammer schuf er seine Ölgemälde. Er malte also nicht in der Natur, sondern rekonstruierte die Landschaften nach seinen Skizzen von unterwegs.

Stundenlang streifte Friedrich täglich umher und fertigte mit Tusche oder Bleistift detailgetreue Studien und Skizzen von Pflanzen, Hügeln, Dörfern, Ruinen und Wolkenformationen. Die Farben, für die seine Gemälde so geschätzt werden, notierte er in seinem Skizzenbuch.

Für seine Gemälde nahm sich Friedrich im Atelier viel Zeit. Er grundierte doppelt und trug die Farben dünn auf: eine Technik, die er selbst entwickelt hatte und die zur charakteristischen Transparenz und Leuchtkraft seiner Bilder beitrug. In einem der kunsttheoretischen Fragmente, die Friedrich hinterliess, ruft er dem werdenden Künstler zu: «Willst du dich der Kunst widmen, fühlst du Beruf, ihr dein Leben zu weihen, o!, so achte genau auf die Stimme deines Innern; denn sie ist Kunst in uns.»

Seine Bilder waren nicht Rekonstruktionen einer bestimmten Landschaft, weswegen es auch zwecklos ist, ihre Schauplätze identifizieren zu wollen. Es sind Kompositionen im strengen Wortsinn: Zusammenstellungen von Elementen aus der Erinnerung und dem Skizzenbuch, die seiner eigenen Vision einer bestimmten Landschaft entsprachen. Oder wie der Autor und Kunsthistoriker Florian Illies in «Zauber der Stille» schrieb: «Caspar David Friedrich atmet Natur ein, um sie als Kunst wieder auszuatmen.»

Die Betrachtung des Betrachters

Auch «Der Wanderer über dem Nebelmeer» ist kein Versuch einer naturalistischen Darstellung einer realen Landschaft, sondern ein Werk, das Friedrich in seinem abgedunkelten Atelier aus Skizzen und inneren Bildern geschaffen hatte. Doch worauf will er mit seinem Werk hinaus? Die Bildkomposition ist einerseits schlicht und markant, andererseits lässt sie ein breites Spektrum an Deutungen zu.

Ein einzelner Mensch wendet sich der Welt zu. Die Welt wird als ungeheuer gross gezeigt. Die Nebelschwaden, die Hügelreihen, die Wolkenschleier am dämmernden Himmel lassen den Blick forschen und umherirren. Sie werfen die Frage auf: Wo geht’s da noch hin, was ist dahinter? Was ist hinter der physischen Welt? Was ist die physische Welt?

Durch die Figur des Wanderers wird nicht bloss die Landschaft gezeigt. Das Bild thematisiert die Gegenüberstellung von Mensch und Natur, von Sinnlichem und Übersinnlichem und inszeniert so eine Begegnung des Menschen mit der Welt und mit Gott. Die Rückenfigur nimmt uns, die Bildbetrachter, mit ins Bild. Wir betrachten uns selbst beim Betrachten der Szenerie und werden dazu aufgefordert, zu schauen, zu staunen, zu spekulieren und dabei unsere eigene Stellung zu reflektieren.

Blicken wir als triumphierende Bezwinger auf die Welt hinab oder bewundern wir demütig ihre unerbittliche Übermacht? Kontemplieren wir eine Schöpfung und huldigen dem Schöpfer, oder fordern wir spöttisch, er möge sich doch zeigen, wenn es ihn gebe? Erhebt uns der schweifende Blick in die geahnte Unendlichkeit, oder wirft es uns Endliche auf Gefühle der Einsamkeit oder der Melancholie zurück?

All diese widersprüchlichen Haltungen und Gefühle lässt «Der Wanderer über dem Nebelmeer» zu, vielleicht sogar gleichzeitig. Vision der Umsorgung durch Gottes Schöpfung – oder des jämmerlichen Verlorenseins vor dem Abgrund einer gottverlassenen Welt: Das Bild gibt nicht die Antwort, sondern, mächtiger und erschütternder, stellt die Frage.

Eine finstere Vision als Urknall der Romantik

Friedrichs Gemälde «Der Wanderer über dem Nebelmeer», heute Titelbild zahlloser Bände und Plakate, tauchte erst 1939 aus dem Nichts auf, zuvor war es nirgends erwähnt worden. Romantische Zeitgeschichte geschrieben hatte indessen ein Bild Friedrichs, das bereits 1810 entstand, der «Mönch am Meer».

Es ist ebenfalls ein Landschaftsgemälde mit einer Rückenfigur. Doch die Komposition ist radikaler, die Vision eindeutig düster und der abgebildete Betrachter nicht ein kräftiger Kerl in der Bildmitte, sondern ein verlorenes Figürchen am unteren Bildrand. Für Florian Illies ist das Gemälde der «Urknall der Romantik»: eine epochale Neuerfindung der Landschaftsmalerei, die in die Abstraktion vorausdeutet.

Gibt es denn gar keine Hoffnung im Angesicht der Finsternis und Einsamkeit? «Mönch am Meer» von 1810. (Bild: IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo)

Auch der «Mönch am Meer» gibt keine Antworten, sondern stellt Fragen. Doch man muss sie hier als Suggestivfragen verstehen. Gibt es denn gar keine Hoffnung im Angesicht der Finsternis, der Einsamkeit, der Verlorenheit? Soll ich etwa glauben, wenn es doch aussichtslos ist?

Man hat den «Mönch am Meer», nicht zuletzt mit Blick auf das zeitgleich entstandene schauerromantische Begräbnisbild «Abtei im Eichwald», biografisch gedeutet. In den Jahren zuvor waren in kurzen Abständen Friedrichs Schwester Dorothea und sein Vater gestorben. Dorothea war Ersatzmutter gewesen für den kleinen Bruder, der die eigene Mutter im Kleinkindalter verloren hatte.

«Abtei im Eichwald» entstand, nachdem Friedrichs Schwester und Vater gestorben waren. (Bild: Masterpics / Alamy Stock Photo)

Wenige Jahre später widerfuhr Friedrich 13-jährig ein weiteres traumatisches Ereignis. Bei einem Unfall auf einem gefrorenen See rettete ihm sein Bruder das Leben und starb dabei. Diese Erfahrungen dürften eine Rolle für die vielen Begräbnis- und Grabesszenen in Friedrichs Werk gespielt haben und der Grund für eine schwere depressive Phase am Anfang der 1800er-Jahre gewesen sein.

Doch Friedrichs Schaffen war kein ungefilterter Ausstoss psychischer Zustände, sondern das Resultat einer reflektierten und religiös grundierten Bearbeitung. Darauf deutet ein kleines Gedicht aus seinem Nachlass hin. «Warum, die Frag’ ist oft an mich ergangen: / Wählst du zum Gegenstand der Malerei / So oft den Tod, Vergänglichkeit und Grab? / Um Ewig einst zu leben, / Muss man sich oft dem Tod ergeben.»

Die Reaktionen der Zeitgenossen auf den «Mönch am Meer» waren gemischt. Goethe sah das Bild in Friedrichs Atelier und taxierte es als künstlerische Verirrung, so wie er bekanntlich das Romantische insgesamt als das Kranke bezeichnet hatte. Heinrich von Kleist hingegen identifiziert sich in seiner berühmten Rezension des Bildes ganz mit dem Kapuziner. «Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt.» Der Dichter, der sich wenig später suizidieren sollte, schliesst seinen Text mit der ahnungsvollen Auskunft, dass seine Empfindungen über das Gemälde zu verworren seien, als dass er sie auszusprechen wage.

Von den Nazis vereinnahmt

Damit war die Aufmerksamkeit um Friedrichs Kunst zu seinen Lebzeiten auch schon auf ihrem Höhepunkt. Dabei hatte er zwei Jahre zuvor bereits mit seinem ersten ausgestellten Ölgemälde eine Kontroverse entfacht. «Das Kreuz im Gebirge», das die Landschaftsmalerei mit der Vedutenmalerei vermischt, empörte Friedrichs fromme Zeitgenossen.

So ging der Künstler kompromisslos seinen Weg und verscherzte es sich zuerst mit der Professorenschaft der Kunstakademie und malte später selbst am Geschmack seiner einstigen Bewunderer vorbei. Vereinzelt kauften Liebhaber ein Gemälde, das sie in ihren privaten Schlafzimmern aufhängten. So geriet Friedrich in Vergessenheit und blieb es für den Rest des 19. Jahrhunderts.

Die deutsche Malerin Caroline Bardua porträtierte Caspar David Friedrich 1810. (Bild: Azoor Photo / Alamy Stock Photo)

Nach einer überraschenden Wiederentdeckung im Rahmen der grossen Berliner «Jahrhundertausstellung deutscher Kunst» im Jahr 1906 erfuhr der Maler innert weniger Jahrzehnte einen grossen Popularisierungsschub.

Der stärkste Motor des Friedrich-Revivals waren die Nazis, die den norddeutschen Maler als prototypischen Germanenkünstler sahen und in seinen Gemälden eine Verherrlichung des Deutschtums ausmachen wollten. Dass Friedrich eine Vorliebe für die Rügener Hünengräber hatte, dass er fast nur deutsche Szenerien malte, dass er Napoleon verabscheute und patriotische Chiffren in seine Bilder einbaute, bot der nationalsozialistischen Vereinnahmung einige Ansatzpunkte.

Gegenläufige Aspekte wie die christliche Symbolik, die nicht minder augenfällig sind, wurden dabei ausgeblendet. Doch Friedrichs Popularität, die seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute kontinuierlich steigt, ist massgeblich der Ideologisierung durch die NS-Propagandisten geschuldet. Bis sein Werk wieder befreit vom Germanen-Ballast gesehen werden konnte, dauerte es Jahrzehnte.

Selbstreflexion in Zeiten der Selbstbespiegelung

Gemälde wie «Der Wanderer über dem Nebelmeer» feiern gewiss nicht die Grösse der deutschen Seele, auch wenn ihre Kompositionen nach Skizzen aus verschiedenen deutschen Gebirgen entstanden. Wenn sie etwas feiern, dann ist es die Grösse von Gottes Manifestation in der Natur, vor welcher der Mensch klein und demütig wird.

Doch macht es nicht den Anschein, dass es die Wiederentdeckung des Religiösen in Friedrichs Kunst ist, die heute Zehntausende in die Ausstellungsräume treibt. Es ist wohl vielmehr die Offenheit der Motive, die in Verbindung mit der aufgeladenen Gestimmtheit den Werken ihren eigentümlichen Fragecharakter verleihen.

In unserer digitalen Medienwelt erscheinen Friedrichs Rückenfiguren als eine ernsthaft-besinnliche Alternative zu den allgegenwärtigen Selfies. Auch die Millionen von Gesichtern, die lächelnd vor klaffenden Abgründen posieren, sind eine Form der selbstreflexiven Naturbetrachtung, in der sich das Subjekt zugleich zum Objekt macht und mit ins Bild rückt. Sie sind nur eine Drehung vom «Wanderer über dem Nebelmeer» entfernt. Doch diese Drehung um 180 Grad ist entscheidend.

Im Selfie bleibt das Selbst im unendlichen Hin und Her zwischen Subjekt und Objekt in der Selbstbetrachtung gefangen, während das Naturspektakel im Hintergrund der Erzeugung von Aufmerksamkeit zudient. In der Doppelung der Betrachterposition durch Friedrichs Rückenfigur hingegen wird der Blick des Betrachters auf die Welt gelenkt und seine Gedanken auf sein Selbst und auf die Frage, welche Stellung er im Kosmos hat. Diese Motivkonstellation, mit ihrem Potenzial, Melancholie, Zweifel und Demut auszulösen, erfreut sich nach zweihundert Jahren grösseren Zuspruchs denn je zuvor.

Zum Weiterlesen: Florian Illies: «Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten». S. Fischer, 2023. 256 Seiten. Caspar David Friedrich: «Die Kunst als Mittelpunkt der Welt. Ausgewählte Schriften und Briefe». C.H. Beck, 2023. 192 Seiten.

Aufmacherbild: Keystone/ Interfoto/ A. Koch