Schwarz lackierte Zehennägel blitzen durchs Wasser. Aufgestickte Blumen leuchten neongrün auf schwarzem Stoff. Fontänen jagen hinterher und über Raismas Kopf. Die junge Frau badet im Fluss, stimmt ein Lied an, schreit dann aber zum Ufer: «Kommst du nicht?» So, als hätte ich eine Wahl.

Ich rudere mit den Armen, stolpere ins Wasser, stöhne auf vor Kälte. Bei 30 Grad Aussentemperatur nur ein kurzer Schock, vielmehr eine Wohltat. Raisma reicht mir ihre Hand, ich setze mich und wir werfen Wasser. Zurückhaltend zuerst, dann haltlos. Eine Wasserschlacht wie in Kindheitstagen.

Was wie Vergnügen aussieht, ist unsere Pflicht. Hinfort- spülen soll der Fluss unsere Verunreinigung. Lindern zumindest. Wir können sie nicht loswerden: Wir sind Frauen. Unrein per Definition. Im Gegensatz zu Männern und besonders, wenn wir menstruieren. Dann verlassen Frauen ihre Häuser und gehen ins Bashali – ein dafür geschaffenes Haus. Von dort kommen wir, wollen nach Hause und waschen uns frei. Wie alle Frauen nach einem Aufenthalt im Bashali. Und zwar nicht nur wie bei meinem Besuch im Sommer, sondern auch bei Minusgraden im Winter. In einem Tal auf 2000 Metern Höhe im pakistanischen Hindukusch.

Raisma badet im Fluss, um sich rein zu waschen. Ihr Glaube verpflichtet sie dazu.

Raisma, 18 Jahre alt, ist Kalasha und lebt in Rumbur – neben den Tälern Bumburet und Birir das letzte Rückzugsgebiet dieser religiösen Minderheit. Gemäss Anthropologen handelt es sich bei den Kalasha vermutlich um die letzten Menschen weltweit, die einer indogermanischen Kultur aus vormonotheistischer Zeit angehören (siehe Kasten). Der Zwangsislamisierung durch den afghanischen Emir Abdur Rahman Ende des 19. Jahrhunderts entkamen sie, weil ihre Gebiete als Folge des verlorenen Krieges gegen die Kolonialmacht Grossbritannien Britisch-Indien zugeschlagen wurden.

Über die Jahrtausende hat keine indogermanische Kultur den Siegeszug der grossen Religionen wie etwa Christentum, Islam oder Buddhismus überlebt. Bis auf die der Kalasha. Davon ist der auf die Kultur spezialisierte Anthropologe Alberto Cacopardo überzeugt. Bis zur Zwangsislamisierung Ende des 19. Jahrhunderts war «Kafiristan» im Hindukusch das letzte Rückzugsgebiet für indogermanische Kulturen. Der persisch-arabische Begriff «Kafir» bedeutet nichts anderes als «Ungläubiger» und ist das muslimische Pendant zum christlichen Begriff «Heide».

Die Menschen in den abgelegenen Gebirgstälern unterschieden sich teilweise von Tal zu Tal linguistisch, kulturell und religiös. Sie hatten verschiedene Mythen und Rituale. Die Religion der Kalasha zeichnet sich durch eine grosse Naturverbundenheit aus. Religiöse Opfergaben in Form von Ziegenfleisch, Milch und Wein spielen über das ganze Jahr zu Feiertagen, aber auch zu Hochzeiten und Begräbnissen eine grosse Rolle.

Historisch betrachtet glauben Kalasha an mehrere Götter. Neben dem Schöpfergott gab es Naturgötter, Fruchtbarkeitsgötter, Hirtengötter, Geister und Dämonen. Heute bezeichnen die Kalasha selbst ihre Religion jedoch als monotheistisch und bestreiten, an mehrere Götter zu glauben. Dieser Wandel könnte eine Reaktion darauf sein, dass polytheistische Religionen in einer konservativen, sunnitischen Umgebung nicht akzeptiert sind. Kalasha könnten daher bestrebt sein, ihrer Religion einen monotheistischen Charakter zu verleihen.

Kalasha glauben an den Schöpfergott namens Dezau. Einst traten Dehars — von Gott erwählte Männer — als Boten auf und verkündeten den Menschen, was sie zu tun und zu lassen hätten. Ein komplexes System an Verhaltensregeln und Reinigungsritualen entstand. Zentral ist die Unterteilung in «onjesta» (rein) und «pragata» (unrein). Rein sind: Männer, ihre Arbeiten, Fleisch, Tempel und die hohen Weiden, wo das Göttliche wohnt. Unrein sind: Frauen, ihre Arbeiten, Ernten, die niedrigen Talabschnitte und muslimische Gläubige. Dazwischen gibt es einige Abstufungen.

Die Übersetzung sei allerdings irreführend, da der Begriff der Reinheit in vielen Kulturen Urteile über die Sexualität, Sauberkeit und den Wert einer Person enthält, meint die Anthropologin Maggi Wynne. So empfänden es Kalasha nicht per se als Abwertung, wenn sie als «unrein» gelten.

Eine treffendere Übersetzung von «onjesta» und «pragata» müsste die Polarität zwischen der unberührten, wilden und der sich wandelnden, domestizierten Seite des Lebens zum Ausdruck bringen. Die besonders «reinen» Hoch-weiden stünden für ein unberührtes Land im Gegensatz zu den bewirtschafteten Feldern im Tal. Die «unreinen» Frauen bringen Kinder zur Welt und stünden damit für den Wandel im Leben, so die Wissenschaftlerin. Durch die Einteilung in «rein» und «unrein» entstehe eine Dichotomie, aber keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern. Trotzdem sehen gerade gutgebildete junge Kalasha — Frauen wie Männer — vor allem die religiös argumentierten Benachteiligungen für Frauen in ihrer Gesellschaft.

Nur wenige Schritte vom Flussufer entfernt steht im Zentrum des Dorfes Gram das Bashali. Touristen ist der Zutritt nicht gestattet, lese ich auf dem Hinweisschild, doch Raisma ruft mich zu sich und ich übertrete die Schwelle. Vor der offenen Tür beobachten manche Männer, denen der Zutritt ebenfalls untersagt ist, die Szene neugierig.

Vom schlichten Innenhof geht es in einen Raum mit vier Betten und durchgelegenen Matratzen. Auf einer sitzt die 14jährige Aisha und knüpft einen Stoffgürtel in den Farben ihrer blauen Augen. Neben ihr sitzt die wenig ältere Maskoo, ihnen gegenüber Rani Gul. Vor wenigen Tagen hat sie ihr Kind geboren. Fasziniert blickt sie auf ihr in Decken gehülltes Baby und verscheucht die vielen Fliegen. Für die Geburt kommen Kalasha-Frauen ins Bashali, begleitet von einer Hebamme. Sollte es zu Komplikationen kommen, müssen sie in die Distrikthauptstadt Chitral – knappe zwei Fahrstunden entfernt. Zehn bis fünfzehn Tage bleiben die jungen Mütter im Bashali und erholen sich von der Geburt.

Das Bashali sei ein guter Ort, darüber sind sich alle im Raum einig. «Niemand zwingt uns herzukommen, es ist unsere Entscheidung», erklärt Aisha. Die Frauen betonen, dass sie die Arbeitspausen im Frauenhaus schätzten. Für sie sei das Bashali weniger ein Ort des Zwangs als einer der Freiheit.

«Liebe zerstört alle»

Die Kalasha sind eine Besonderheit im stark islamisch geprägten Distrikt Chitral. Die Frauen bezeichnen sich als frei und sind stolz darauf. «Unsere Männer respektieren uns und wir sind nicht ans Haus gebunden», heisst es. Sie dürfen ohne Schleier aus dem Haus, und auch in der Wahl ihres Ehemannes sind sie frei. Allerdings gibt es durchaus Einschränkungen für Frauen. Sie dürfen heilige Weiden nicht aufsuchen, müssen sich von «reinen» Anbetungsstätten fernhalten und für die Körperwäsche zum Fluss. Dass sie sich im Bashali absondern, gehört zu ihren kulturellen beziehungsweise religiösen Pflichten.

Wie alle Frauen trägt auch Aisha die traditionelle Kleidung. Die bunten Applikationen und Muster sind neu. Früher war die Tracht schlicht und schwarz.

Doch längst nicht mehr alle Frauen gehen dorthin. Aus praktischen Gründen, nicht aus ideellen. Es wäre langweilig hier und auch nicht sauber, heisst es. Das ärgert viele zwar, sanktioniert werden die Frauen aber nicht. Kalasha-Frauen dürfen trotz vielen Regeln letztlich etwas, was bei den meisten sunnitischen Familien der Nachbarschaft undenkbar wäre: sich widersetzen.

Auf der Strasse trifft Raisma ihre jugendliche Cousine. Freudig die Begrüssung, flüchtig der Moment. Der Ehemann lässt einen strengen Blick und ein harsches Kommando folgen, worauf das Wiedersehen ein abruptes Ende nimmt. Den traditionellen Kopfschmuck, der einem farbigen Hut ohne Deckel gleicht, hat die Cousine gegen ein Kopftuch eingetauscht, die Zöpfe aufgegeben: Sie hat zum Islam konvertiert.

Damit ist die Cousine nicht allein. Die vielen Konversionen bedrohen die religiöse Minderheit. Gab es in den 1950er Jahren noch rund 30 000 Kalasha, waren es letztes Jahr keine 4000 mehr. Rumbur ist das einzige Tal, wo Kalasha noch in der Mehrheit sind.

Chitral ist ein Distrikt im Nordwesten Pakistans nahe der Grenze zu Afghanistan. Immer wieder versucht die TTP, der pakistanische Arm der Taliban, in der Region an Einfluss zu gewinnen. Zuletzt fielen Anfang September 2023 Hunderte Islamisten von Afghanistan aus in Pakistan ein — in Chitral und auch auf den Kalasha-Hochweiden am Bumburet-Pass. Dem Militär gelang es aber, die Taliban zurückzudrängen.

Vorfälle ähnlicher Art gab es auch in der Vergangenheit: 2009 wurde der Grieche Thanasis Lerounis, Gründer des Kalasha-Museums in Bumburet, von Taliban gekidnappt. 2014 rief die TTP in einem Video dazu auf, dass die Kalasha konvertieren oder ansonsten dafür büssen müssten. 2012 und 2016 wurden Hirten auf den Hochweiden ermordet und Hunderte Tiere gestohlen.

Wenn Kalasha-Frauen zum Islam konvertieren, bricht manchmal jeglicher Kontakt zu ihrem ursprünglichen Umfeld ab. «Immer wenn ich sie sehe, könnte ich weinen», sagt Raismas Freundin Gul Amber über eine kürzlich konvertierte Mitschülerin. «Kann ich mich mit ihr unterhalten?» frage ich. Unmöglich. Ihr Ehemann würde das nie erlauben. Gul Amber sieht ihre Freundin nur noch in der Schule, darf sie weder besuchen noch von ihr besucht werden. Auf die Frage, warum denn Kalasha-Frauen zum Islam konvertieren, sagt Raisma: «Sie verlieben sich. Liebe zerstört alle.»

Viele Frauen sind noch Jugendliche, wenn sie mit einem muslimischen Mann durchbrennen. Eine unwiderrufliche Entscheidung: Eine Abkehr vom islamischen Glauben ist nach pakistanischem Recht straf- und gesellschaftlich undenkbar. Sunnitische Familien im Distrikt Chitral in unmittelbarer Nachbarschaft der Kalasha gelten als besonders konservativ. Nach dem Übertritt zum Islam unterliegen die Frauen einer strikten Geschlechtertrennung. Dass sie Freiheiten einbüssen aufgrund ihres Rechts, frei zu entscheiden, ist bittere Ironie.

«Es ist gut, Muslim zu sein. Du kommst ins Paradies», sagt Raismas Tante. Ein Versprechen, das viele überzeugt.

Frauen konvertieren häufiger als Männer. Einige bereuen die Entscheidung, andere nicht. Auch Raismas Tante hat vor Jahren heimlich geheiratet, allerdings einen Mann, dessen Eltern früher ebenfalls Kalasha waren.

Als Muslimin fühle sie sich nicht in ihrer Freiheit beschnitten, sagt sie, als ich sie danach frage. Ihr Mann sei sehr aufgeschlossen. Sollten alle Kalasha zum Islam übertreten? Das Gespräch stockt. Auch Raisma will es wissen. Und? Die Tante grinst verlegen. «Ja.» Warum? «Es ist gut, Muslim zu sein.» Warum? «Du kommst ins Paradies.» Ein Versprechen, das viele überzeugt. Den Islamunterricht besuchen die Kalasha-Frauen bereits als Kinder; die staatlichen islamischen Schulen sehen keinen Unterricht in der Sprache und Religion der Kalasha vor.

Es gibt aber auch andere Gründe für die Konversion, solche sehr praktischer Art. Weil sie schlicht immer weniger werden, sind die Kalasha-Frauen in der Partnerwahl eingeschränkt. Männer wie Frauen finden ausserdem nur Jobs in sunnitisch geprägten Gebieten, wo sie sich ohnehin anpassen müssen. Hinzu kommt: Viele wissen wenig über die eigene Religion. Warum also etwas bewahren, das man nicht kennt?

Tiktok-Star dank Kalasha-Tracht

Raisma will der Entwicklung etwas entgegensetzen. Zusammen mit dem 24jährigen Yanis gründete sie dafür im Rumbur-Tal eine Organisation, um die Kultur zu bewerben und Konversionen zu stoppen. Yanis betreibt auch einen Youtube-Kanal namens Yanis Kalash Production, um gegen Fake News vorzugehen. Darunter etwa ein Video, in dem eine als Kalasha verkleidete Frau behauptet, sie wäre von ihrem Vater verkauft worden. Kalasha würden für Geld jeden heiraten und alles machen, heisst es mitunter in Pakistan.

Raisma und Yanis gehen mit Gleichgesinnten von Haus zu Haus, klären auf, fragen aber auch um Rat. Denn niemand hat sie je gelehrt, was es bedeutet, Kalasha zu sein. Eine Leerstelle, die Raisma bewusst wurde, als sie in der Schule den Islam kennenlernte. Woran glauben wir? Woher kommen wir? Ein Schock, feststellen zu müssen, dass selbst ihre Eltern und Grosseltern nicht weiterhelfen konnten. Zwar werden Feste gefeiert und Reinheitsgebote beachtet. Aber das Wissen über den Glauben ist vage – wie wenn Christen Weihnachten und Ostern feiern würden, aber keine Ahnung hätten, warum.

Yanis und Raisma forschen in Bibliotheken und tragen Erzählungen von einzelnen Alten zusammen. Die beiden sind überzeugt, dass die Kalasha-Jugend eine Geschichte braucht, um eine Zukunft haben zu können. «Viele Vorfahren haben ihr Wissen nicht niedergeschrieben. Jetzt ist es mit ihnen gegangen», sagt Yanis.

Bildung schafft Bewusstsein. Und Social Media? Hat neue Träume geweckt. Yanis will damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Seine Frau ist bereits ein Star. Mit Urdu-Liedern, Beauty-Filtern und in Kalasha-Tracht erreicht sie als Gulkalash07 auf Tiktok 760 000 und auf Instagram 154 000 Follower. Bei den Fans handelt es sich allerdings vor allem um pakistanische Männer. Und die sind in Raismas Augen keine Hilfe. «Die wollen Kalasha nicht unterstützen, die fühlen sich zu den Frauen hingezogen.»

Raisma ist politisch und eine genaue Beobachterin ihrer Umgebung. Ihr Ziel ist nicht nur, Konversionen zum Islam zu verhindern. Sie möchte auch ihre eigene Kultur hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse zeitgemäss leben.

Eltern, Tanten, Onkel und Geschwister, alle unterstützen Raisma auf ihrem Weg. Und alle reden mit, wenn es darum geht, was sie darf und was nicht.

Viele Einschränkungen, die sich aus den Reinheitsgeboten für Frauen ergeben, empfindet sie als ungerecht. Etwa wenn Frauen, die im Bashali sterben, nicht auf dem Friedhof begraben werden, sondern hinter dem Haus, weil sie während der Menstruation oder der Geburt als besonders unrein gelten. Oder wenn bei der Beerdigung einer Frau – anders als bei einem Mann – nicht getanzt wird. Die Kultur müsse sich ändern, hält Raisma fest.

Sie wirkt kämpferisch und stark, wenn sie solche Dinge sagt. Doch letztlich ist auch sie eingebunden in ein Netz von Abhängigkeiten und Erwartungen, dem sie sich nicht entziehen kann. So sind sich ihre Verwandten einig, dass es ihr als gebildeter und zielstrebiger Kalasha einmal möglich sein wird, sich für den Erhalt und das Wohl ihrer Gemeinschaft einzusetzen. Diese Hoffnung will sie nicht enttäuschen.

Raisma möchte Ärztin werden, seit sie zehn Jahre alt ist. Damals schrie ihre schwangere Mutter vor Schmerzen, und Raisma konnte nicht helfen, sondern nur weinen. Raismas Traum: ein Krankenhaus im Rumbur-Tal eröffnen. Eltern, Tanten, Onkel und Geschwister, alle unterstützen sie auf dem Weg dorthin. Und alle reden mit, wenn es darum geht, was Raisma darf und was nicht. Um sicherzustellen, dass sie keinen Ablenkungen erliegt, sie sich womöglich verliebt und durchbrennt wie andere Kalasha-Frauen in ihrem Alter.

Raismas Kalasha-Tante Zahir Gul ist besonders streng. Sie verbietet Raisma ein Smartphone und jeden Kontakt zu Männern. Sie würde sonst vom rechten Weg abkommen. Aus Angst, ihre Nichte könnte Fehler machen, setzt die Tante sie emotional unter Druck: «Hältst du dich nicht an meine Regeln, ist unsere Beziehung zu Ende.» Dass Raismas Vater und ihr Onkel, Zahir Guls Ehemann, nichts gegen ein Handy einzuwenden haben, hilft nicht. Alle in der Familie müssen einverstanden sein.

Das Tal Rumbur liegt im pakistanischen Hindukusch und wenige Kilometer von Afghanistan entfernt.

Gleichzeitig ist auch Raisma selbst geprägt von den letztlich noch immer patriarchalen Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen ist. Augenscheinlich wird das, als wir mit der Wahrsagerin im Dorf sprechen. Die Frau, die zahlreiche orange Ketten um den Hals trägt, erzählt von einem Dorfabschnitt in der Siedlung Kalasha Gram, der wegen seiner Anbetungsstätte als besonders rein gilt.

Dort habe eine junge Frau ihre Kleider gewaschen – und damit den Ort vernichtet. Frauen, die per se «unrein» sind, müssen für die Kleider- und Körperwäsche zum Fluss, nur Männerkleidung dürfen sie im Haus waschen. Die Wahrsagerin bringt das in einen direkten Zusammenhang mit dem zerstörerischen Erdrutsch, der diesen Sommer erhebliche Schäden angerichtet hat. Sie behauptet, die Frau habe ihr gestanden: «Zu meinem Vergnügen und mit meinen eigenen Händen habe ich mein Dorf zerstört».

Schuld an unerwarteten Naturkatastrophen sollen also Frauen sein, die sich nicht an die Reinheitsgebote halten. Als ich Raisma darauf anspreche, erwidert die jedoch: «Sie hat vollkommen recht.» Und auf meine ungläubige Nachfrage hin ergänzt sie: «Es sind unsere Alten. Wir müssen auf sie hören. Unsere Kultur hängt vom Reinheitskonzept ab. Wenn wir das aufgeben, was bleibt dann noch übrig?»

Die Kalasha haben nur dann eine Zukunft, wenn die Traditionen geachtet werden, lautet eine verbreitete Annahme unter den Kalasha. Damit tragen vor allem Frauen die Verantwortung für den Kulturerhalt, da sich die meisten religiösen Vorschriften an sie richten. Raisma will auch dieser Verantwortung gerecht werden. So gerät der Wunsch nach Emanzipation mitunter zum schwierigen Spagat.

Ein Korsett aus Tradition und Hoffnung

Wochen später in Chitral, der Hauptstadt des Distrikts, zu der auch Rumbur, das Tal der Kalasha, gehört. Die 50 000 Einwohner-Stadt ist streng muslimisch; Frauen sind praktisch keine zu sehen und wenn, bewegen sie sich unauffällig in Burkas durch die Strassen. Raisma ist hierhergezogen, um sich auf den Medizinstudium-Aufnahmetest nächstes Jahr vorzubereiten.

Die Ausbildung hat Raismas Kampf für die Kalasha vorerst ein Ende gesetzt. Sobald die Jungen studieren, leben sie ausserhalb des Tals. Das macht Engagement schwierig. Bildung bringt den jungen Frauen die Kalasha-Kultur zuerst näher, bevor sie sie davon entfernt.

Der Aufenthalt im streng islamischen Chitral bringt neue Schwierigkeiten. Raisma lebt in einem Mädchenhostel, das von einer paschtunischen Familie geführt wird, und teilt ihr Zimmer mit anderen jungen Frauen. Darunter die 20jährige Habiba. «Meine Familie ist total liberal», sagt die Sunnitin aus dem Norden Chitrals. Wollen die Frauen das Hostel verlassen, ist die Erlaubnis der Familie notwendig. Die bekämen Habiba und die anderen Frauen leicht, nicht so Raisma. «Alles nur wegen ihres Schwagers», sagt Habiba.

Verschleiert erledigt Raisma Besorgungen im Basar der Stadt Chitral.

Raisma darf nicht rausgehen und nur von drei festgelegten Personen besucht werden. Dass ihre Eltern ihr mehr erlauben würden, ist irrelevant. Die ganze Familie redet mit. Neben ihrer Kalasha-Tante Zahir Gul auch ihr Schwager, ein konservativer Sunnit, für den Raismas älteste Schwester in jungen Jahren konvertiert hat. Jetzt, wo Raisma in Chitral lebt, versucht er auf ihr Leben Einfluss zu nehmen. In den sunnitischen Familien in Chitral ist es üblich, dass männliche Angehörige entscheiden, was jüngere Schwestern, Nichten oder Töchter dürfen und was nicht. So rief ihr Schwager einmal im Hostel an, um klarzumachen, dass alles an seine Zustimmung geknüpft ist.

Als ich mit Raisma zum Basar möchte, entbrennt eine Diskussion mit der Hostelmutter. Sie spricht mit Raismas Mutter, die hat nichts dagegen. Raisma darf trotzdem nicht mit, die Hostelmutter hat Angst vor dem Schwager. Erst nach meinen Protesten und viel Überzeugungsarbeit dürfen wir letztlich gehen. Doch wie alle Frauen, die in Chitral das Haus verlassen, muss Raisma sich verschleiern.

Als wir unterwegs sind, zupft Raisma ständig an ihrem mit Stecknadeln befestigten Tuch herum. Sie ist ein Fremdkörper in einer Öffentlichkeit praktisch ohne Frauen, und diese Situation scheint ihr unangenehm zu sein. Raisma sagt, dass sie gerne in ein von Kalasha geführtes Hostel ziehen würde, das liberaler ist. Doch auch das untersagt ihre Familie.

Die Situation könnte paradoxer nicht sein: Von allen Studentinnen hier unterliegt ausgerechnet eine Angehörige der angeblich so fortschrittlichen Kalasha den grössten Einschränkungen.

Was ich erst jetzt sehe, ist das gebändigte Haar, die zahmen Zöpfe. Eingeflochten in ein Korsett aus Traditionen und der Hoffnung anderer.

Zurück im Hostel muss sich Raisma erst einmal hinlegen. Seit letztem Jahr ist da ständig dieser Druck in der Nase, der das Atmen erschwert und Kopfschmerzen bereitet. «Wie soll ich den Medizinaufnahmetest schaffen, wenn ich mental nicht gesund bin», bricht es aus ihr heraus.

Am Abend sitzen die Frauen im Hostel zusammen und tauschen sich aus. Habiba zeigt eines ihrer Gedichte. Es handelt von der Schwierigkeit und dem Stolz, eine Frau zu sein. «Auch im konservativen Chitral ändert sich viel. Heute gelangen Mädchen zu Bildung und hochgebildete Frauen treffen eigene Entscheidungen», sagt sie. Raisma pflichtet ihr bei. Durch ihre Bildung, das Leben als Studentinnen und die Gespräche miteinander haben sich ihre Vorstellungen von Recht und Unrecht verändert.

Als ich die Kalasha vor einigen Jahren zum erstenmal besuchte, sah ich ihr unverhülltes Haar und die Freiheit. Was ich erst jetzt sehe, ist das gebändigte Haar, die zahmen Zöpfe. Eingeflochten in ein Korsett aus Traditionen und Hoffnungen anderer. Alle will Raisma erfüllen, allem gerecht werden, und gleichzeitig ist da ihr Ziel, sich als Frau zu emanzipieren und die eigene Kultur zu modernisieren – und das als 18jährige.

Am Ende äussert Raisma einen Wunsch, der alle Grenzen sprengt: Heiraten, das wolle sie nicht. So könne sie sich ganz ihrem Traum widmen, als Ärztin für die Gemeinschaft da zu sein, ohne in Verpflichtungen einem Ehemann und Kindern gegenüber unterzugehen. Ihre akademische Bildung könnte ihr einen solchen Lebensentwurf ermöglichen.

Das wäre ohne Zweifel ein grosser Akt des Widerstands. Doch über diesen Wunsch redet Raisma mit niemanden, weder mit Kalasha noch mit Muslimen. Denn da wie dort herrscht die Ansicht vor, dass nur verdorbene Frauen allein bleiben. Solche, die niemand heiraten will.

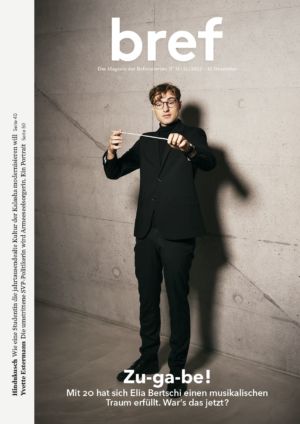

Das Titelbild zeigt Raisma in ihrem Dorf in Rumbur.

Alle Bilder stammen von Priska Seisenbacher.