Kuratiert von Marco Obrist

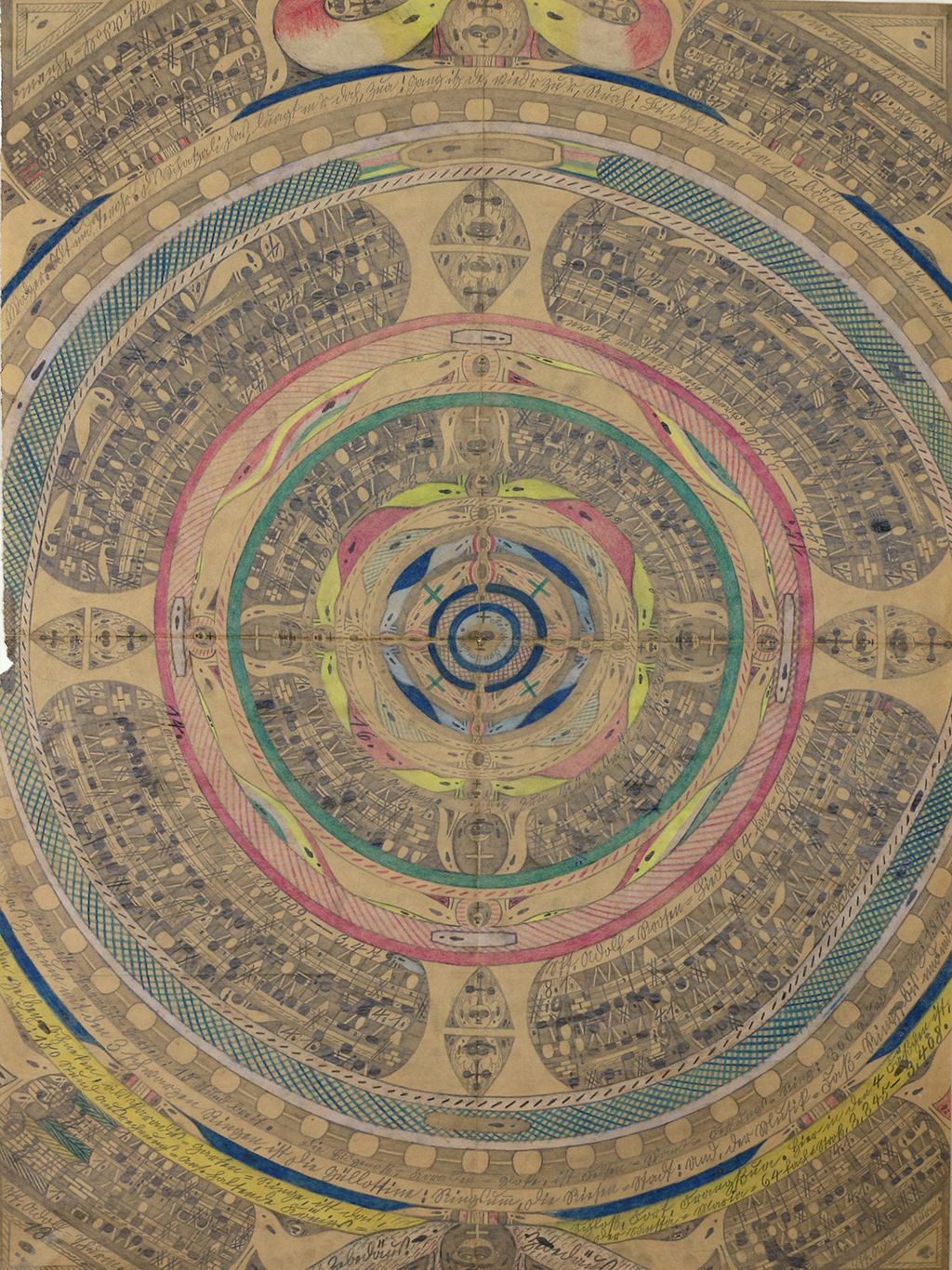

Adolf Wölfli (1864–1930), Blatt aus Heft No. 13, 1916, Bleistift und Farbstift auf Zeitungspapier, 99,5 × 73 cm, Max Wandeler Stiftung, Luzern.

Als ich vor einigen Monaten eine Ausstellung kuratieren durfte, die einen Einblick in die Sammlung des Luzerner Architekten Max Wandeler geben sollte, fiel mir eine Arbeit besonders auf: eine grosse Zeichnung des Berners Adolf Wölfli in Bleistift und Farbstift auf einem dünnen, holzhaltigen Makulaturpapier.

Wölflis Oeuvre ist mir seit meiner Studienzeit bekannt. Ich bin immer wieder beeindruckt von der künstlerischen Kraft dieses spezifischen, über hundert Jahre alten Blattes, das ich ebenfalls seit vielen Jahren kenne und das sich so mühelos neben viel jüngerer Gegenwartskunst behauptet.

Immer von neuem frage ich mich, was Wandeler an diesem Blatt interessierte. War es, wie bei mir, die symmetrische Struktur mit dem blattfüllenden, kreisförmigen, mandalaartigen Diagramm mit seiner schwer zu widerstehenden Sogwirkung? Oder waren es die schwer zu entziffernden Textfragmente in einer altertümlichen Schrift und die Noten zu einem Lied?

Waren es die kleinen, von Kreuzen überhöhten, dunkel maskierten Gesichter, die uns aus dem Bild heraus anblicken? Oder war es ganz einfach die Vielzahl intimer, verschlüsselter Details, kombiniert mit der monumentalen Wirkung der Komposition, die einen Einblick in ein immenses privates künstlerisches Universum gewähren und sich doch bis zu einem gewissen Grad verschliessen?

Der 1864 geborene, aus ärmlichen Verhältnissen stammende ehemalige Verdingbub Adolf Wölfli wird erst nach 1895, als er in die psychiatrische Heilanstalt Waldau bei Bern eingeliefert wird, zum Zeichner, Dichter und Komponisten. Die ersten erhaltenen Zeichnungen stammen aus dem Jahr 1904.

Von 1908 bis 1912 arbeitet Wölfli an seiner umfangreichen fiktiven Autobiografie «Von der Wiege bis zum Graab». Sein Förderer, der Arzt und Psychiater Walter Morgenthaler, publiziert 1921 mit «Ein Geisteskranker als Künstler» eine wegweisende Monografie über Wölflis Leben und Werk, in der das Schaffen einer an Schizophrenie leidenden Person erstmalig als Kunst gewürdigt wird.

Das Interesse an Adolf Wölfli erlischt auch nicht, nachdem er 1930 stirbt. Zu nennen wäre etwa der französische Maler Jean Dubuffet, der in den 1940er-Jahren den Begriff der Art brut für eine rohe, ursprüngliche Kunst prägt, zusammen mit dem Surrealisten André Breton die Compagnie de l’Art brut gründet und Wölflis Zeichnungen einem Pariser Publikum näherbringt.

Mehr als die Vorgeschichte interessierte Max Wandeler jedoch der neue Blick auf Wölflis Werk, als er unsere Zeichnung von 1916 aus einer grossen, 1984 aufgelösten Privatsammlung erwerben konnte. Denn die Rezeption dieses aussergewöhnlichen Werks verändert sich in den 1970er-Jahren noch einmal grundlegend.

1972 zeigt der Ausstellungsmacher Harald Szeemann an der Documenta 5 in Kassel die rekonstruierte Zelle in der Waldau – und Wölflis Oeuvre – im Kontext einer grossen Schau internationaler zeitgenössischer Kunst. Von Bern aus reist ab 1976 eine erste grosse Überblicksausstellung in mehr als ein Dutzend bedeutende Institutionen in Europa und den USA. Adolf Wölfli ist nun ein prominenter Vertreter der Art brut, seine Bilder werden auf Augenhöhe mit der besten zeitgenössischen Kunst gezeigt.

Ist das nicht genau das, was uns heute noch an Adolf Wölfli fasziniert? Dass er, der Patient, sich in jahrzehntelanger Arbeit als Künstler neu erfindet und ein eigenes Universum aufbaut, das alle Mauern überwindet. Er ist ein Künstler, der ein Oeuvre hinterlässt, das fest in der Geschichte verankert ist und uns heute noch anspricht und berührt.