Das Glück

«Da haben Sie ja nochmal ein Riesenglück gehabt», sagt der Chefarzt während seiner Krankenhausvisite zum Schlaganfallpatienten: «Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Es ist ein Wunder, dass Sie so unbeschadet davongekommen sind.»

Aber anstatt den leichten, noch übriggebliebenen Kopfschwindel als Freudentaumel zu deuten, zuckt der dem Tode entronnene Patient nur mit den Achseln. So als wäre jeder andere Ausgang des Schlags, den er erlitten hatte, ein unverzeihliches menschliches Versagen gewesen. Sowohl von Seiten der Mediziner wie auch des Betroffenen.

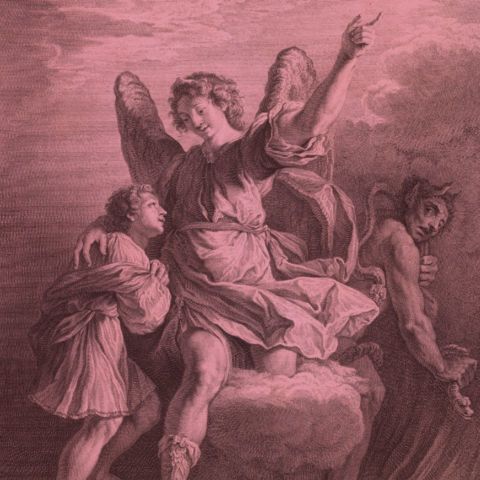

Glück zu haben, empfinden wir, anders als beim Leiden, nicht als Zumutung. Vielmehr glauben wir insgeheim, dass es uns quasi rechtmässig zusteht. Weil wir ansonsten unserem Schutzengel mit fristloser Kündigung drohen müssten.

Woher kommt diese Hybris eigentlich? Wenn wir die Verfassung der USA studieren, lesen wir, dass zwar von einem «Streben nach Glück» die Rede ist, aber nicht von einem Recht auf Glück. Wobei in diesem Verfassungskonstrukt noch calvinistische, presbyterianische Wurzeln greifen: Eine glückliche Hand ist auch gottgefälliges Agieren. Das macht es für Pechvögel und arme Schlucker besonders schwer. Sie werden zudem auch noch mit Verachtung gestraft. Sind sie der Almosen überhaupt würdig?

Glück ist unter dem religiösen Aspekt ein göttlicher Willensakt und kein Lotteriegewinn. Wir sollen uns also unser Glück mit Wohlverhalten verdienen. Daraus resultiert dann die vertrackte Umkehrlogik, der wir immer wieder aufsitzen, wenn wir vom «verdienten Glück» sprechen. Wenn ich Glück habe, muss ich doch etwas richtig gemacht haben! Es trifft mit mir den Richtigen, weil ich ihm gerecht wurde.

Während der Schmerz, das Leiden, die Katastrophe immer Lärm erzeugen und allen Raum für sich beanspruchen, kommt das Glück oft leise und bescheiden daher. Wir behandeln es zu schlecht, würdigen es nicht genug, während wir den negativen, destruktiven Ereignissen zusehends mehr Aufmerksamkeit zollen. Warum nur graben sich überstandene Leiden stets länger in unser Gedächtnis ein als erfahrenes Glück?

Die englische Sprache unterscheidet zwischen «luck» und «happiness», zwischen dem, was die Juden «masel» und die Christen «Dusel» nennen, und dem Seinszustand des Glücks, der kein Spielerglück ist. Das eine ist vergänglich, zum anderen strebt man.

Zur Jahreswende wünschen sich die Menschen Glück für alles Kommende. Aber ist es nicht an der Zeit, sich vor dem kleinen, elementaren Glück, das uns jeden Tag beschieden ist, in Dankbarkeit zu verneigen und ihm alles Glück der Welt zu wünschen?

BILD: KEYSTONE / akg-images