Im Altarraum unserer kleinen weissen Neuengland-Kirche stehen wie in den meisten Gotteshäusern der USA zwei Fahnenträger. Links trägt die Stange die wohlbekannte US-Flagge samt Adlerkopf. Rechts hängt schön symmetrisch die ebenfalls blauweissrote Christenfahne. Ihr weisses Feld steht für Reinheit und Unschuld; ihre Gösch, das blaue Viereck in der oberen linken Ecke, erinnert an die Festigkeit des Glaubens; das rote Kreuz im blauen Feld repräsentiert das Blut Jesu Christi.

An diese Doppelbeflaggung werde ich mich nie gewöhnen können. Wenn ich mit Freunden klassische Konzerte in der Kirche gebe, räumen wir alle Fahnen weg. Wir stellen sie jeweils in eine möglichst unauffällige Ecke des Gebäudes – und «vergessen» sie dort. Doch am nächsten Sonntag stehen sie wieder an ihrem gewohnten Platz. Das Sternenbanner und die Christenflagge sind offenbar ein so selbstverständlicher und unverzichtbarer Bestandteil der Kirchenausstattung wie der Altartisch oder die Predigerkanzel. In den USA ahnt die fromme Seele Gott nicht nur im hehren Vaterland, sie setzt die enge Verbindung von Patriotismus und Christentum als Dogma voraus.

Zwar schreibt die US-Verfassung die Trennung von Kirche und Staat vor. Trotzdem sind Religion und Politik hierzulande historisch und kulturell unentwirrbar und oft widersprüchlich verknäult. Die Gründerväter des späten 18. Jahrhunderts stellten die USA unter das politisch ehrgeizige Motto «ex pluribus unum» – aus vielen eines. Doch 1956, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, setzte der damalige Präsident Dwight Eisenhower mit «In God We Trust» – Wir vertrauen auf Gott – einen neuen offiziellen Wahlspruch. Damit wollten sich die USA vor allem von den «gottlosen Kommunisten» absetzen.

Seither wurden mehrere Klagen von areligiösen US-Bürgern gegen die Verwendung dieses religiösen Mottos abgewiesen. Und das in einem Staat, der Religionsfreiheit – inklusive der Freiheit von Religion – garantiert. Die juristische Begründung für die Beibehaltung der Losung: es handle sich hier nicht um Religion, sondern um zeremoniellen Deismus. Das heisst, die ehemals religiöse Aussage könne nach langjähriger Benutzung als nicht-religiöses Ritual verstanden werden.

Ein gewichtiger Teil von Trumps Anhängerschaft politisiert nicht mit herkömmlichen politischen Begriffen wie Ökonomie oder Gesundheitsvorsorge, sondern spricht in fiebrig religiösen Bildern.

Diese Art Zivilreligion ist im US-Alltag weitaus präsenter als in der vergleichsweise säkularen Schweiz. Zum Beispiel mussten meine Kinder nach dem Umzug in die USA in der staatlichen Schule tagtäglich einen gebetsartigen Fahneneid auf die «eine Nation unter Gott» ablegen. Doch sie durften wegen der Trennung von Kirche und Staat keine traditionellen Weihnachtslieder singen, bloss Popsongs wie «Rudolf, das kleine Rentier». Oder: Ausgerechnet in den wichtigsten staatlichen Institutionen der USA, etwa im Geschworenengericht und bei der Präsidentenvereidigung, wird bis heute auf die Bibel geschworen.

Ist es auch noch zeremonieller Deismus, wenn religiöse Metaphern wie die «leuchtende Stadt auf dem Hügel» zum festen Bestandteil der US-amerikanischen Politrhetorik werden? Wenn das biblische Bild vom «auserwählten Volk» zur nationalen Ideologie des amerikanischen Exzeptionalismus mutiert? Wenn der Anspruch auf eine Sonderstellung unter den Nationen als gottgewollt daherkommt?

In der aktuellen Wahlkampagne beenden sowohl der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wie seine demokratische Gegenspielerin Kamala Harris, die sonst wenig gemeinsam haben, ihre Reden mit dem genau gleichen Segenswunsch «God bless America» – Gott schütze Amerika. Spätestens jetzt müssen wir nachfragen: Welcher Gott ist jeweils gemeint? Und welches Amerika?

«Gott steht auf unserer Seite», versichert Donald Trump landauf, landab an seinen MAGA-Wahlveranstaltungen, den Make-America-Great-Again-Events. Sein Auftritt erinnert mich an die Konfessionskriege in Europa, bei denen nicht selten beide Parteien unter dem gleichen Schlachtruf «Gott mit uns» in den Kampf zogen. Auch damals schon war Religion für Feudalherren wohl eher ein politisches Geschäft denn tiefe Glaubenssache.

Als der Ex-Präsident am 13. Juli einen Mordanschlag fast unbehelligt überlebte, deutete er auch das als göttliche Fügung. Zwar waren bei dem Attentat ein Zuschauer getötet und mehrere weitere Personen schwer verletzt worden, trotzdem behauptete Donald Trump, dass Gott persönlich seine Hand im Spiel hatte. Genauer: dass er selber verschont wurde, weil sein Wahlsieg im November Gottes Wille ist. «Gott liebt unser Land», sagte Donald Trump in einem Fernsehinterview kurz nach dem Attentat, «und Gott glaubt, dass ich unser Land zurückführen werde.»

Ob Donald Trump tatsächlich glaubt, was er sagt, ist hier – wie immer – unerheblich. Hauptsache, er kann seine verlässlichste Basis, konservative Christen, davon überzeugen, dass er, Donald Trump, dazu auserwählt ist, ein von Gott abgefallenes Volk aus der politisch-religiösen Wüste der heutigen «elenden» USA ins gelobte MAGA-Land, ein mythisch überhöhtes christliches, patriarchalisches und nicht zuletzt sehr weisses Amerika, zurückzubringen.

Make America Great Again: Die MAGA-Bewegung kämpft für eine christliche, weisse, patriarchalische Nation. (Bild: Keystone / epa / Christobal Herrera-Ulashkevich)

Trump verspricht den rechten Christen und christlichen Nationalisten sogar, dass dies das letzte Mal ist, dass sie an die Urne gehen müssen. Als Präsident werde er «die Sache so in Ordnung bringen», dass weitere Wahlen überflüssig werden. «Ich bin euer Krieger, eure Gerechtigkeit und eure Vergeltung», sagt der selbsternannte Erlöser – für mich ein unheimlicher Widerhall zu Jesus’ «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben» (Joh. 14.6).

Ein gewichtiger Teil von Trumps Anhängerschaft politisiert nicht mit herkömmlichen politischen Begriffen wie Ökonomie, Gesundheitsvorsorge oder Infrastruktur, sondern spricht in fiebrig religiösen Bildern.

Das tönt dann so: «Lügen, Korruption und Propaganda treiben unsere Zivilisation in den Ruin. Feinde versuchen, unser Amerika zu stehlen, zu vernichten und zu zerstören. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Beten wir, denn wir bekämpfen eine dämonische Kraft. Wir kämpfen gegen den wirklichen Feind, welcher aus den Toren der Hölle kommt, angeführt von Leuten wie Joe Biden und Kamala Harris. Dies ist keine Zeit für Politik wie gehabt. Dies ist keine Zeit für Religion wie gehabt. Dies ist keine Zeit für Gebete wie gehabt. Dies ist eine Zeit für spirituelle Krieger, die sich erheben und die Himmel erschüttern müssen.»

Jeder dieser Sätze wurde an Trump-Veranstaltungen jeweils vor dem Auftritt des Hauptredners als Gebet gesprochen. Das US-Monatsmagazin «The Atlantic» hat die religiös-politischen Aussagen in der Septemberausgabe zusammengestellt. Ein beeindruckender Beleg für die Radikalisierung von Trumps religiöser Basis.

Trump-Anhänger beten vor einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Iowa. (Bild: Keystone/ AP Photo / Charlie Neibergall)

Kurze Andachten an Politveranstaltungen sind in den USA an sich nichts Aussergewöhnliches. Meistens wird dabei Gott angerufen, den jeweiligen Führungsfiguren Stärke und Weisheit für ihr verantwortungsvolles Amt zu schenken. So bescheiden habe auch Donald Trump angefangen, erklärt der Theologe und ehemalige evangelikale Prediger Bradley Onishi gegenüber «The Atlantic». Heute sei das anders, sagt er: «Niemand betet mehr dafür, dass Trump richtig handelt. Man bittet jetzt, dass Gott für Trump das Richtige tut.»

Richtig ist für diese Jünger eines alttestamentarisch harschen Gottes auch die gnadenlose Vernichtung des Gegners. Auch das belegen die obgenannten Gebetszitate. Ein junger evangelikaler Prediger aus Iowa zum Beispiel droht all jenen, die sich im November Gottes Willen in den Weg stellen (also demokratisch wählen), mit Vergeltung und Rache. «Fürchtet euch», betet er in Anlehnung an Römer 13.4, «denn die Mächtigen tragen ihr Schwert nicht umsonst. Sie stehen im Dienste Gottes und vollziehen das Strafgericht an denen, die Böses tun.»

Sind solch apokalyptische und gewaltbereite Aussagen bloss religiös fundamentalistisch? Oder auch politisch extrem? Sind einige der Gebete bereits faschistoid? Autokratisch? Wer besucht solch christlich-nationale Wahlveranstaltungen? Bilden MAGA-Fans eine Sekte? Einen Kult? Wie passt die Vergötterung eines politischen Kandidaten in eine Demokratie?

«Wir leben heute im Trumpozän», konstatiert der US-amerikanische Journalist und Autor Jeff Sharlet, der sich seit Jahrzehnten mit Religion und Rechtsextremismus beschäftigt. Für sein neues Buch «The Undertow» (Der Sog oder die Unterströmung) hat Sharlet evangelikale Megakirchen von Kalifornien bis Vermont besucht. Er hat ihr «Prosperity Gospel», ihr Wohlstandsevangelium, angehört, das Erfolg und Reichtum als Zeichen von Gottes Gunst deutet: Wer genug glaubt, wird mit materiellen Schätzen belohnt werden.

In schummrigen Bars wurde der Autor Zeuge von bierseligen Klagen über Gott und die Welt. Er mischte sich unter bewaffnete Prepper, frauenhassende Incels und QAnon-Anhänger, um hautnah zu erfahren, was diese Subkulturen antreibt. Im Vorwort zu «The Undertow» schreibt Jeff Sharlet: «Dieses Buch mit Geschichten über schwierige Leute, die furchtbare Dinge tun, ist auch eine Dokumentation von Kummer und seinen Verzerrungen. Es berichtet, wie Verlust manchmal zu Wut und Hass oder zu Verleugnung und Verblendung gerinnt.»

Sharlet erlebt immer wieder, wie triumphale, siegessichere Trump-Auftritte – ähnlich wie die Gottesdienste in den glamourösen Megakirchen – den Menschen im Publikum das Gefühl geben, nicht mehr Versager zu sein, sondern selber ein wenig zu den Stars und Gewinnern zu gehören. Nach einer dieser Trump-Wahlveranstaltungen im ehemaligen Stahlindustriezentrum Youngstown, Ohio, traf sich Sharlet zu einer Nachfeier mit MAGA-Fans. Trump hatte an der Wahlveranstaltung versprochen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren geschlossenen Stahlwerke zurückzubringen. Alle wussten, dass das nicht passieren würde. Aber einer sprach es aus: «Tut es nicht gut, wenigstens daran zu glauben?»

«Noch nie seit dem letzten Bürgerkrieg sind so viele US-Bürgerinnen und -Bürger organisiert und bewaffnet und bereit zum Umsturz gewesen.» Jeff Sharlet

«Szenen eines schleppenden Bürgerkrieges» («Scenes from a Slow Civil War») nennt Jeff Sharlet seine Beobachtungen im Untertitel. Und er meint dies ziemlich wörtlich. Noch nie seit dem letzten Bürgerkrieg – von 1861 bis 1865 – seien so viele US-Bürgerinnen und -Bürger organisiert und bewaffnet und bereit zum Umsturz gewesen. Der Sturm aufs Capitol vom 6. Januar 2021 markiere bloss den Anfang dieses neuen, zum Teil bereits faschistischen Zeitalters in den USA.

Begriffe wie Bürgerkrieg und Faschismus würde ich selber sparsamer verwenden als Jeff Sharlet, der für seine Reportage tief ins paranoide rechtsextreme Milieu eingetaucht ist. Doch in der Grundanalyse gehe ich mit ihm einig: Donald Trump hat in den letzten zehn Jahren eine der mächtigsten demokratischen Institutionen der USA, die republikanische Partei, demoliert beziehungsweise vereinnahmt und mit seinem Rechtspopulismus die US-Gesellschaft unwiderruflich transformiert.

Auch wenn der MAGA-Kandidat im November die Wahl verlieren sollte, bedeutet das nicht das Ende des Trumpozän. Die MAGA-Bewegung hat ihren Gründer längst überholt. Insbesondere ihr evangelikaler Flügel wird vorwärtsdrängen, mit oder ohne Donald Trump. Sie werden mit allen Mitteln weiter kämpfen für ihr perfektes Himmelreich auf Erden: die christliche, weisse, patriarchalische Nation.

Als ich diesen Sommer mit meinem US-amerikanischen Schwager, einem pensionierten Politikwissenschaftler aus Denver, Colorado, über die US-Wahlen diskutierte, sagte er: «Die erste und wichtigste Lektion für angehende Politologen und Journalistinnen lautet: Ethnische Konflikte und Religionskriege sind die schlimmsten, weil es keinen Raum für Kompromisse gibt.» Erst dachte ich, mein Schwager sei wieder einmal vom Thema ab- und ins Dozieren gekommen. Doch dann fand ich seinen Kommentar erhellend angesichts der Intensität und Unversöhnlichkeit des derzeitigen Wahlkampfes.

Tanzende Besucher am Nominierungsparteitag für Kamala Harris und Tim Walz in Chicago. (Bild: Keystone / Laif / Joerg Glaescher)

Der Konflikt zwischen den beiden US-amerikanischen Grossparteien, die je etwa die Hälfte der Bevölkerung vertreten, lässt sich durchaus auf eine religiös gefärbte Kurzformel bringen: Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Weisser Kirche und Schwarzer Kirche. Schwarz und Weiss sind hier grossgeschrieben, weil es nicht primär um die Hautfarbe der Gläubigen geht, sondern um das gesellschaftliche Konstrukt von «race». Schwarz und Weiss stehen hier für die beiden Seiten der langen zwiespältigen Geschichte von Religion und Kirche in den USA.

Eine Folge dieser Schwarzweissen Geschichte ist es aber auch, dass bis heute über achtzig Prozent der US-Kirchen keine nennenswerte ethnische Diversität in ihren Gemeinden aufweisen. Es gilt weiterhin, was der afroamerikanische Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King vor mehr als sechzig Jahren sagte: «Nie ist Amerika so rassengetrennt wie am Sonntagmorgen.»

Die Weisse Kirche wird heute am radikalsten durch konservative weisse Christen vertreten. Ihre religiöse Doktrin hat seit Ankunft der ersten europäischen Siedler in Amerika die Überlegenheit des Weissen Mannes verkündet. Sie rechtfertigte die Sklavenhaltung und später die Rassentrennung als gottgewollt. Und es ist dieselbe Weisse Kirche, zu der sich aus opportunistischen Gründen auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bekennt, welche die USA heute als möglichst rassenreine christliche Nation definieren will.

Die Koexistenz der verschiedenen religiösen Traditionen scheint Kamala Harris nicht zu belasten, sondern zu inspirieren.

Die Schwarze Kirche bot in dieser Zeit nicht bloss spirituellen Trost und Hoffnung für die Unterdrückten. Sie war auch ein organisatorisches Zentrum des Widerstandes gegen Rassismus und weisse Vorherrschaft. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, mit ihren indisch-jamaikanischen Eltern, bekennt sich klar zu diesem Schwarzen Erbe. Doch sie selbst und auch ihre Anhängerinnen und Anhänger lassen sich nicht so leicht einordnen wie die gottgewisse Gegenseite. Die demokratisch Wählenden sind ethnisch und religiös so gemischt wie die US-Bevölkerung insgesamt: Afroamerikaner, Latinas, jüdische und muslimische Amerikanerinnen, Atheisten, Agnostikerinnen und zunehmend viele sogenannte «Nones», Menschen, die sich spirituell nicht festlegen wollen.

Kamala Harris selbst, die Baptistin mit jüdischem Ehemann und Verbindungen zum Hinduismus sowie zur Schwarzen Kirche, lebt diese Ökumene ziemlich unbeschwert vor. Die Koexistenz der verschiedenen religiösen Traditionen scheint sie nicht zu belasten, sondern zu inspirieren. «Die spirituelle Bescheidenheit, die sich aus der interreligiösen Zusammenarbeit ergibt, ist ein wirkungsvolles Gegenmittel zur fundamentalistischen Anmassung des christlichen Nationalismus», schreibt der Theologe Javier Viera in «The Christian Century», einem liberalen, christlichen Magazin.

Bereits während der Black-Lives-Matter-Proteste vor ein paar Jahren zeigte sich, dass die traditionelle christliche Black Church politisch und organisatorisch nicht mehr so massgebend ist wie damals in der Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre. Doch vielleicht entsteht zurzeit eine neue Schwarze Kirche in den USA. Vielleicht kann die reiche Vielfalt von religiösen und spirituellen Identitäten mithelfen, wie in der Vergangenheit politische Bündnisse für soziale Gerechtigkeit aufzubauen.

Auch am Parteitag der Demokratischen Partei im August, der Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin nominierte, wurde gebetet. «Gott, wir sind bereit, für unsere Freiheit zu kämpfen», sagte ein Pastor aus Chicago am letzten Abend. Er fuhr fort: «Uneinigkeit ist ein Werkzeug der Unsicheren. Hass ist ein Missverständnis von Liebe. Im Glauben können wir gemeinsam wachsen.»

Auf ihre Art sind sowohl die Weisse wie die Schwarze Kirche politisch aktiv. Trotzdem ist die scharfe Gegnerschaft von Kamala Harris und Donald Trump, von Demokraten und Republikanern, kein klassischer Religionskrieg, denn es stehen sich nicht zwei gleichermassen festgefahrene religiöse Dogmen gegenüber. Nur das Trump-Lager verschanzt sich in seinen christlich-nationalen Schützengräben und versteht die eigene Politik als gottgewollt.

Die demokratische Gegenseite hat ein anderes, offeneres Verständnis von Politik und Religion. Kamala Harris sagt über ihre baptistisch-hinduistisch-jüdische Religiosität: «Von allen religiösen Traditionen und Lehren habe ich die Einsicht gewonnen, dass der Glaube etwas ist, das wir nicht nur in der Kirche, in Gebet und Meditation ausdrücken, sondern auch in der Art, wie wir unser Leben leben, unsere Arbeit tun und unserer jeweiligen Berufung nachgehen.»

Der gelebte Glaube, von dem Kamala Harris und die Schwarze Kirche sprechen, ist nie einfach oder konfliktfrei. (Bild: Keystone / opale.photo / © Denis Allard)

Der gelebte Glaube, von dem Kamala Harris und die Schwarze Kirche sprechen, ist nie einfach oder konfliktfrei. Das habe ich auch in meinem eigenen religiösen Mikrokosmos erfahren. Vor ein paar Jahren wurde unsere ziemlich liberale reformierte Vermonter Kirche inklusiv. Das heisst, sie verpflichtete sich in einem langwierigen Verfahren offiziell, alle Menschen, ungeachtet ihrer Ethnie, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität, willkommen zu heissen. Kirchenintern stiess diese Öffnung auf wenig Vorbehalte.

Auch unter den Gläubigen und ihren Verwandten und Bekannten gibt es People of Color, Schwule und Transpersonen. Als es jedoch darum ging, die fortschrittliche Haltung unserer Kirche nach aussen hin publik zu machen, regte sich Widerstand. Die Schwesternkirchen in unserer Umgebung hängen oft gut sichtbar Black-Lives-Matter- und LGBTQ-Regenbogenfahnen auf, um diese Minderheiten ausdrücklich miteinzuladen. Doch in unserem 2000-Seelen-Dorf wurde befürchtet, die Kirche selbst oder die Kirchgängerinnen und Kirchgänger könnten wegen solch «radikaler» Symbole tätlich angegriffen werden.

Ein Kirchenratsmitglied sagte, zur Kirche gehörten lediglich zwei Fahnen, nämlich die eingangs erwähnten Symbole für «God and Country», Gott und Vaterland. Alles andere sei politisch, also unerwünscht. Religiöse Konformisten wie besagtes Kirchenratsmitglied, die sich weder zur Weissen noch zur Schwarzen Kirche zählen, sehen nicht oder wollen oft nicht sehen, dass sie mit ihrer eigenen ziemlich kleinmütigen Auslegung der christlichen Nächstenliebe ebenfalls Stellung beziehen. Mehr noch, dass eine gesellschaftspolitische Neutralität der Religion nicht möglich ist, schon gar nicht in Amerika.

PS. Wir einigten uns schliesslich auf eine schwarze Fahne mit regenbogenfarbiger Schrift, die – grafisch diskreter, aber inhaltlich ebenso klar – die inklusiven Ideale von Nächstenliebe, Gleichberechtigung und Hoffnung verficht.

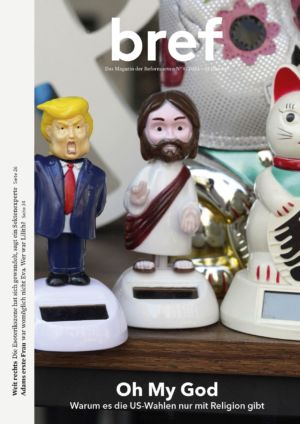

Aufmacherbild: Keystone/EPA/Tess Crowley