Perspektivenwechsel

Für mich als Wissenschaftler sind Vorträge, die ich ausserhalb des universitären Raumes halte, besonders spannend. Im April 2023 hatte ich gleich zwei Einladungen, die für mich aussergewöhnlich waren. Zum einen lud mich die Kantonsschule Beromünster zu ihrem Unesco-Tag ein, der sich dem Thema Klimawandel widmete. Ich diskutierte mit den jungen Leuten schwierige Fragen wie die, warum wir nicht genug gegen den Klimawandel tun, obwohl wir doch wissen, welche Folgen er jetzt schon hat.

Erstaunt hat mich dabei, wie offen wir über die menschlichen Verdrängungskünste sprechen konnten, die uns grössere Verhaltensänderungen vermeiden lassen. Abstraktes Wissen allein reicht nicht, um Verhalten zu ändern – wer dafür ein Bewusstsein hat, möchte realistischere Ideen für die Zukunft entwickeln. Wenn Erwachsene manchmal düster in die Zukunft blicken, sollten sie ihren Pessimismus nicht einfach den jungen Leuten überstülpen und so tun, als sei klar, dass alles immer nur unverändert weitergehen wird.

Der andere Vortrag fand am Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil statt. Nach meinem Vortrag über das Thema Vertrauen im Kontext der Medizin konnte ich kurz mit einer Frau diskutieren, die rund um die Uhr künstlich beatmet wird. Nach jeder Äusserung betätigte sie mit dem Kinn einen Schalter, der den Beatmungsmechanismus in Gang setzte.

So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Jedes technische Problem könnte für diese Frau sofort lebensgefährlich werden, und doch wirkte sie entschlossen, soweit wie ihr möglich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das hat mich sehr beeindruckt. Die eigenen Sorgen werden da plötzlich ganz mickrig und unbedeutend.

Martin Hartmann, 55, ist Professor für Philosophie und forscht unter anderem zu den Themen Emotionen, Vertrauen und Demokratietheorie. Per 1. August 2024 wird er Rektor der Universität Luzern.

Die Schönheit der weisen, alten Frauen

Sturm zerrt an den goldgelben Blättern der Birke vor dem Küchenfenster, das Licht der Laterne wirft schaukelnde Kegel auf den schwarzen Asphalt. Die Nacht fällt jeden Tag etwas früher über die Stadt, schnell und dunkel. Die Bäume ziehen ihre Kraft tief in die Wurzeln zurück, und ich tue es ihnen gleich, richte den Blick nach innen. Denn es ist ganz schön kalt geworden da draussen auf der Welt, nicht nur weil gerade Winter ist.

Wie die Hoffnung nicht verlieren in den Nachrichtenströmen, die uns jeden Tag entgegenfliessen, kaum haben wir die Augen aufgeschlagen? Was lässt sich den panikartigen Gedanken entgegenstellen, die einen zuweilen kurz vor dem Einschlafen überrollen?

Andere Gedanken, andere Blicke auf das Leben, die so liebevoll und weise sind, dass sie ein kleines Blubbern von Glück im Bauch verursachen. «Schönheit ist die kleine Glut», schreibt die deutsche Autorin Gabriele von Arnim, «das kleine Entzücken, das grosse Gebrause, Schönheit ist aber auch der Stich ins Herz. Und immer wieder ist sie Zuflucht, die ich brauche – ein Stein, eine Rose, ein Wolkengarten. Die zärtliche Abendsonne im Nacken.»

Von Arnim kann in einem Atemzug mit Helga Schubert genannt werden, deren pflegebedürftiger Ehemann in ihrem «Stundenbuch der Liebe» sagt: «Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant.» Es bleibt nur hinzuzufügen: Jede Sekunde mit diesem Buch ist ebenfalls ein Diamant. Und zum Ende hin habe ich die Seiten lange aufgespart, weil ich um das Gefühl von Alleinsein wusste, das mich beim Auslesen befallen würde. So bleibt der Wunsch nach noch mehr Berichten von Frauen in dieser Lebensphase, die sich dem Sterben stellen, der Vergänglichkeit und all dem, was wir jeden Tag beiseite schieben.

Gabriele von Arnim: «Der Trost der Schönheit»

Helga Schubert: «Der heutige Tag»

Seraina Kobler, 41, arbeitete als Journalistin unter anderem für die «Neue Zürcher Zeitung», bevor sie sich als Autorin und Dozentin selbständig machte. Im Juni erschien ihr dritter Roman, «Nachtschein», im Diogenes-Verlag. (Bild: Diogenes Verlag/Franco Tettamanti)

Mit Chat-GPT gegen Hass-Botschaften

Am Institut für Computerlinguistik forsche ich zusammen mit einer Arbeitsgruppe zur automatischen Erkennung von Hass-Äusserungen in den sozialen Medien. Das Erkennen und Blockieren von Hass ist eine wichtige Aufgabe für die Betreiber der entsprechenden Plattformen und Foren. Es steht im Spannungsfeld zur freien Meinungsäusserung. Die Arbeit findet im Rahmen des interdisziplinären Forschungsschwerpunktes «Digital Religions» der Universität Zürich statt, der untersucht, wie religiöse Praktiken und Einstellungen sich mit der Digitalisierung wandeln.

Daneben diskutieren wir in einem Seminar mit unseren Master-Studentinnen die Anwendung von Sprachtechnologie zur Analyse von sozialen Medien. Das Seminar ist ein Experiment zur Zusammenarbeit zwischen technikorientierten Computerlinguisten und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Kommunikations- und Medienwissenschaftlern.

Die anfängliche Skepsis der Studentinnen gegenüber dem Thema ist gewichen. In kleinen Teams untersuchen sie automatische Methoden und Werkzeuge, um die Einstellungen und Denkmuster in sozialen Medien (Twitter, Reddit, Youtube usw.) und in Computerspielen zu identifizieren und auszuwerten.

Ich erlebe den Austausch mit anderen Fachdisziplinen als bereichernd. Die kritische Perspektive der Studenten und ihre Ideen, wie moderne Sprachtechnologie zur Klassifikation von Posts und Kommentaren in den sozialen Medien eingesetzt werden kann, inspirieren mich. Neue Technologien wie Chat-GPT eröffnen ungeahnte Möglichkeiten, um verletzende Äusserungen zu entdecken, zu filtern und an einem friedlichen Miteinander zu arbeiten.

Professor Martin Volk, 62, ist Leiter des Instituts für Computerlinguistik an der Universität Zürich, das unter anderem die Bullinger-Briefe digital zugänglich gemacht hat. Aktuell leitet Volk zusammen mit Professor Gerold Schneider das Projekt «Argumentstrukturen in der automatischen Erkennung von Intoleranz und Extremismus» im Rahmen von «Digital Religions».

Kraft aus der Community

Mein Vater, mein Bruder und ich hatten die Idee, ein eigenes Auto zu bauen. Man kennt unsere Familie durch das Micro-Trotti, mit dem Kinder und Erwachsene seit Jahren herumflitzen. Unser Microlino sollte nachhaltig und umweltfreundlich sein: ein kleiner Zweisitzer mit Elektroantrieb für Pendler und den Stadtverkehr.

Mit der Arbeit haben wir 2015 begonnen, und 2023 ist das Fahrzeug nun schon ein ganzes Jahr lang produziert worden. Für mich ist das ein grosser Erfolg, und ich blicke mit Stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir mussten viele technische Hürden überwinden, Unsicherheiten während der Pandemiezeit aushalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Diese Phase war herausfordernd.

Was mir immer geholfen hat, an das Projekt zu glauben, und was mir Hoffnung gab, dass es gelingen wird, war das überwältigende Feedback von unseren Kunden. Das hat wirklich jeden Aufwand gerechtfertigt. Wir haben bisher über 2500 Microlinos produziert und mehr als 500 davon in der Schweiz ausgeliefert.

Mein persönlicher Höhepunkt des Jahres hat deshalb auch mit unseren Kunden zu tun. Im Juni trafen sich über 60 Microlino-Besitzer in Meilen am Zürichsee für eine gemeinsame Ausfahrt. Sie haben so viel Begeisterung und Leidenschaft für unser Produkt. Ihre Erfahrungen und Anregungen sind uns wichtig für die weitere Arbeit am Fahrzeug. Für mich ist es aber noch mehr: Die Freude der Menschen an unserem Wägeli zu sehen, bestätigt unseren Glauben an die Möglichkeit einer nachhaltigeren Mobilität.

Merlin Ouboter, 27, ist Co-Gründer und Chief Marketing Officer von Microlino. Als sein Vater Wim Ouboter Ende der Neunziger das Micro-Trotti erfand, dienten er und sein Bruder Oliver oft als Versuchs- kaninchen. Nach der Matur begann Merlin Ouboter zwar ein Studium, brach dieses aber ab, um ins Familienunternehmen einzusteigen.

Die Magie der Pause

Mich hat dieses Jahr etwas ganz und gar Unscheinbares begeistert: die Sprechpause. Je länger ich professionell Gespräche führe, umso deutlicher wird mir, dass deren Gelingensziel nicht allein in den richtigen Fragen liegt, sondern mindestens ebenso sehr im Aushalten und Orchestrieren von Pausen. Wenn ich die Pause ertrage, die im Gespräch entsteht, schiebt das Gegenüber oft die wichtigsten Einsichten nach.

Pausen haben etwas Magisches. Das gilt auch im Privaten. Wenn Menschen sich einem anvertrauen, zumal wenn sie traurig, verzweifelt oder bestürzt sind, tendiert man dazu, schnell mit Rat zur Seite zu stehen. Wir wollen den Schmerz lösen, die Trauer beseitigen. David Van Reybrouck schreibt in seiner «Ode an den Trost», Trost sei weniger eine Frage des Gewährens als des Gewährenlassens. Trostreich ist nicht die Gegenrede, trostreich ist das aktive Zuhören, das Aufspannen eines Raumes, in dem es still werden darf. Ich frage mich manchmal, was geschähe, wenn wir einander öfters in dieser Weise zuhören würden: zugewandt und bereit, die Pausen auszuhalten.

Weil ich die Pause so mag, werde ich ganz bestimmt auch nie jene Funktion aktivieren, mit der sich Sprechpausen beim Hören von Podcasts entfernen lassen. Ich würde etwas vom Wertvollsten verpassen.

Barbara Bleisch, 50, ist Philosophin, Journalistin und Autorin. Seit 2011 moderiert sie die Sternstunde Philosophie bei Schweizer Radio und Fernsehen. Bekannt sind unter anderem ihre Bücher «Warum wir unseren Eltern nichts schulden» und «Kinder wollen» mit der Co-Autorin Andrea Büchler. (Bild: Mirjam Kluka)

Erfahrung zurückgeben

Sich frisch pensioniert und mit Erleichterung dem Gefühl hinzugeben, dass man diese nun kommende Zeit verdient habe, klammert eine wichtige Tatsache aus: Die berufliche Erfahrung, auf die man so stolz ist, hat man einer von der Allgemeinheit finanzierten Ausbildung zu verdanken. Das ist in vielen Berufen so. Ausgeprägt aber ist dies in der Medizin, wo wir die Erfahrung vor allem den Patientinnen verdanken.

Vielleicht haben die Patienten, die wir in unseren ersten Ausbildungsjahren behandelt haben, ebenso viel zu unserem Wissen beigetragen wie wir zu ihrer Genesung.

Die Erfahrung als Zins denen zurückzugeben, die sie brauchen, ist Ziel von professioneller Freiwilligenarbeit. Im «amm Café Med» können sich Menschen mit Fragen zu ihrer Krankheit oder zu anstehenden Entscheidungen an pensionierte Ärztinnen und weitere medizinische Fachpersonen wenden. Zeit und Wissen stehen kostenlos zur Verfügung.

Die gute Nachricht: Seit der Gründung des ersten Beratungscafés in Zürich vor fünf Jahren gibt es diese nun bereits in acht Schweizer Städten. Hinzugekommen ist dieses Jahr ein Standort in Lugano im Tessin, neu gibt es das Angebot sogar grenzübergreifend in Bozen im Südtirol. Das nennt man Zinseszins!

Brida von Castelberg, 71, ist Gynäkologin. Von 1993 bis 2012 war sie Chefärztin an der Frauenklinik Triemli in Zürich. Sie hat unter anderem Pionierarbeit geleistet für Jobsharing-Modelle in Kaderpositionen.

Gute Menschen, verrückte Ideen

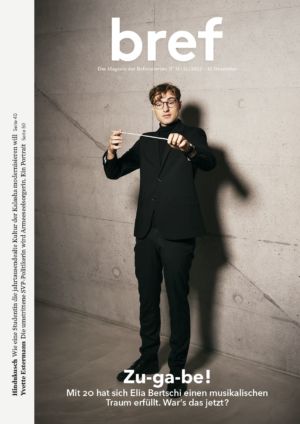

In diesem Jahr habe ich einen grossen Traum in die Tat umgesetzt: Wir haben einen Schiffscontainer zu einem Musikstudio umgebaut, sind damit nach Afrika gereist und haben unterwegs Hits geschrieben. Fünf Jahre habe ich darauf hingearbeitet und wurde von unzähligen Menschen unterstützt, meine absurde Idee in die Tat umzusetzen.

Wir durften Musik machen auf einem Container-schiff auf dem Rhein, in den Townships von Südafrika und in Studios in Accra, Ghana. Wir waren auch in Abidjan an der Elfenbeinküste, wo ich aufgewachsen bin. Als ich dort ankam, fühlte es sich sofort wie ein Zuhause an: die Geräusche und Gerüche – ich kannte alles. Meine Mutter und mein Bruder reisten extra aus der Schweiz an und wir suchten nach dem Haus, in dem wir damals gewohnt hatten.

Überall wurden wir mit offenen Armen empfangen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es mehr gute Menschen gibt als schlechte und dass einem geholfen wird, wenn man nur danach fragt. Das gibt mir Hoffnung und die Kraft, ein solches Projekt auch umzusetzen.

Jetzt freue ich mich auf 2024: Dann darf ich die Früchte meiner Arbeit ernten. Am 4. Januar kommt der Dok-Film über mein Abenteuer in die Kinos, und am 5. Januar wird mein neues Album veröffentlicht. Im März werde ich als Host die neuste Staffel von «Sing Meinen Song» moderieren, und ab dem Sommer stehe ich dann mit meiner Band auf den Bühnen der Schweiz.

Dodo, 46, wurde als Dominik Jud in Kenia geboren und verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in Côte d’Ivoire. Heute arbeitet er als Musikproduzent und Reggae-Sänger. Zu seinen bekanntesten Hits gehören «Hippie-Bus» und «Brütigam» mit Dabu Fantastic.

Kampf um Klimagerechtigkeit

Allzu viel Erbauliches, das mir Mut machen würde, gab es nicht in diesem Jahr. Der Krieg in der Ukraine nimmt seinen Lauf, im Nahen Osten flammen Terror und Gewalt neu auf, Autokraten und Populisten in aller Welt feiern Wahlsiege, verhöhnen die Demokratie und unterdrücken Minderheiten.

Manche Leserinnen erinnern sich jedoch daran, dass das Heks zu Beginn dieses Jahres vier Bewohnerinnen einer vom Untergang bedrohten indonesischen Insel dabei unterstützt hat, eine Klimaklage gegen den Schweizer Zementkonzern Holcim einzureichen. Die Indonesier verlangen neben Schadenersatz ein grösseres Engagement des Unternehmens beim Klimaschutz. Erstmals muss sich nun ein Schweizer Gericht mit der Verantwortlichkeit eines Konzerns für den Klimawandel auseinandersetzen.

Die mittellosen Fischer beantragten zudem die unentgeltliche Prozessführung. Vor kurzem hat das Gericht in Zug diese nun zugesichert. Damit entfällt die Kaution für die Gerichtskosten, die leicht einen sechsstelligen Betrag ausgemacht und es der Klägerschaft verunmöglicht hätte, ihren Anspruch gerichtlich prüfen zu lassen. Damit sagt das Gericht auch, dass die Klage nicht aussichtslos ist.

Vor allem: Es sagt damit, dass mittellose Menschen aus dem globalen Süden ein Recht haben, ihre Ansprüche vor einem Schweizer Gericht prüfen zu lassen. Und dass Klimagerechtigkeit ein ernst zu nehmendes Anliegen ist. Das macht mir Mut in unserem Kampf gegen den Klimawandel.

Walter Schmid, 70, ist Rechtsanwalt sowie Dozent und amtet seit fünf Jahren als Stiftungsratspräsident von Heks, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. (Bild: Susanne Goldschmid/HEKS)

Abnehmende Armut

Wer dieser Tage die Zeitung liest, bekommt den Eindruck, dass alles immer schlimmer wird. Kriege, Klima-katastrophe und Pandemie haben uns allen zugesetzt und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft getrübt. Tatsächlich haben Armut, Hunger und Unsicherheit in den letzten beiden Jahren wieder zugenommen. Und trotzdem gibt es Hoffnung und gute Neuigkeiten.

Dieses Jahr feierte Swissaid, die Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, deren Präsident ich sein darf, ihr 75-Jahr-Jubiläum. Mit einem kleinen, aber wunderschönen Festakt auf dem Gurten haben wir dieses Ereignis diesen Sommer gefeiert. Unsere Landesverantwortlichen in den neun Projektländern aus den ärmsten Regionen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens berichteten in eindrücklichen Worten von kleineren und grösseren Erfolgen bei der Armutsbekämpfung, der Geschlechtergleichstellung und dem Fortschritt in Dorfgemeinschaften – trotz sehr schwierigen Rahmenbedingungen.

Diese Berichte decken sich auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen: In den letzten dreissig Jahren hat sich der Index der menschlichen Entwicklung bis 2019 fast durchgehend verbessert. Das heisst, die Armut in armen Weltregionen hat übers Ganze gesehen abgenommen, die Menschen lebten länger und gesünder und mit besseren Ausbildungschancen. Die Entwicklungszusammenarbeit wirkt.

Erst durch die Krisen der jüngsten Vergangenheit hat das Elend wieder zugenommen. Aber wir können das ändern – wenn wir wollen. So wie die tapferen Kolleginnen und Kollegen, die ich im Sommer getroffen habe, es jeden Tag tun. Sie machen mir Hoffnung auf eine gerechtere Welt.

Fabian Molina, 33, war Juso-Präsident und sitzt seit 2018 für die Zürcher SP im Nationalrat. Er hat Geschichte und Philosophie studiert und als Gewerkschaftssekretär gearbeitet. Seit 2019 engagiert er sich als Präsident von Swissaid.