Kevin Reuter, Sie erforschen, wie wir Schmerzen verstehen und darüber sprechen. Was hat Sie zum Schmerz geführt?

Meine Doktorarbeit. Als ich sie schrieb, beschäftigten mich Fragen wie: «Wie wissen wir, was wir denken? Wie wissen wir, was wir fühlen? Können wir diesbezüglich irren? Gibt es einen speziellen Zugang zu unseren eigenen, mentalen Zuständen?» Beim Thema Schmerz fiel mir auf, dass Philosophen den Begriff teilweise ganz anders verstehen, als ich ihn im Alltag gebrauche. Das wollte ich mir genauer anschauen.

Was ist Schmerz denn aus philosophischer Sicht?

Interessant ist, dass es unter Philosophinnen und medizinischem Personal eine gewisse Einigkeit gibt, wie der Schmerz zu definieren ist – als etwas, das im Geist, im Kopf passiert. Das überrascht, weil wir Schmerzen ja im Körper empfinden. Im Knie, im Bauch, im Zeh. Wenn es nun heisst, nein, der Schmerz sitzt im Kopf, scheint das ein Widerspruch zu sein. Tatsächlich spricht die Philosophie vom Paradoxon des Schmerzes. Wir fühlen ihn im Körper, aber er findet im Kopf statt – wie kann das sein? Die Standarderklärung lautet, dass wir den Schmerz mit gewissen Körperteilen assoziieren. Da dachte ich: Wirklich? Sehen das alle so und nur ich nicht?

Wenn ich mich mit dem Küchenmesser in den Finger schneide, habe ich zwar eine klar ersichtliche, körperliche Verletzung. Aber ist es nicht erst das Gehirn, das «Autsch!» signalisiert?

Wir wissen ganz gut, wie das funktioniert mit dem Schmerz: Wir schneiden uns in den Finger, es wird ein Signal ans Gehirn geleitet, dort wird es verarbeitet und es kommt zur Schmerzempfindung. Ich finde es bloss merkwürdig, wenn man sagt, dass der Schmerz dann auch im Kopf ist und nicht nur da, wo der Schnitt ist. Bei Farben ist es interessanterweise ganz ähnlich. Der Vorhang, der hinter Ihnen hängt, ist der rot?

Ja.

Würden Sie sagen, die Farbe wird nur in Ihrem Kopf generiert? Oder ist der Vorhang wirklich rot?

Ich würde sagen, der Vorhang ist rot.

Das sagen die meisten Personen. Wir lokalisieren die Eigenschaften von Farben oder Geräuschen draussen in der Umwelt. Zur Umwelt – und nicht zum Geist – gehört für mich auch der Körper und damit der Schmerz. Natürlich passiert bei der Wahrnehmung von Farben etwas im Gehirn. Auch hier verarbeitet es Signale, damit wir den Vorhang rot wahrnehmen. Aber würden wir nun jedesmal, wenn wir eine Farbe sehen oder einen Schmerz spüren, sagen, das sei eine Wahrnehmung in unserem Gehirn, wäre unsere Alltagssprache ziemlich verzerrt. So kann man sprechen, wenn man Fachdiskussionen führt. Wenn wir wissen wollen, was die Menschen meinen, wenn sie über Schmerzen reden, müssen wir eben gerade auf die Alltagssprache achten. Deswegen befrage ich nicht nur die Expertinnen und Experten in den Kliniken und den Philosophielehrstühlen zum Schmerz, sondern auch Laien.

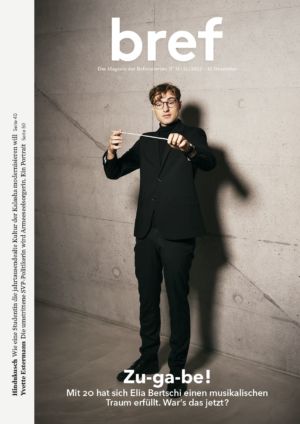

Kevin Reuter, geboren 1979, ist Professor für Philosophie an der Universität Zürich. Eines seiner Hauptinteressen gilt der Experimentellen Philosophie. Er erforscht unter anderem, wie Laien über philosophisch relevante Begriffe wie Schmerz, Emotionen, Wahrheit und Verschwörungstheorien denken und sprechen.

kevinreuter.com

Welche Fragen stellen Sie ihnen?

Einer meiner Dauerbrenner ist die Frage nach ungefühltem Schmerz.

Ungefühlter Schmerz? Das müssen Sie erklären.

Wenn eine Person ein Schmerzmittel einnimmt, will ich wissen, ob sie glaubt, dass der Schmerz danach tatsächlich weg ist oder ob er immer noch da ist, aber nicht mehr gefühlt wird. Das wäre dann ungefühlter Schmerz. Eine andere Frage, die mich ebenfalls sehr interessiert, gehört in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Nehmen Sie an, Sie treffen einen Roboter, der aus Fleisch und Blut ist, nur sein Gehirn besteht aus lauter Silikonchips. Glauben Sie, dass dieser Roboter Schmerzen empfinden kann?

Nein.

Warum nicht?

Weil ich davon ausgehe, dass dieser Roboter wegen seines Silikonchip-Gehirns kein Bewusstsein hat.

Glauben Sie, dass wir irgendwann mal Wesen schaffen können, die Bewusstsein haben, oder liegt das jenseits unserer Schöpfungskraft?

Vielleicht kann es gelingen, wenn wir dereinst wissen, wie Bewusstsein in unserem Gehirn entsteht.

Sie geben bereits eine sehr differenzierte Antwort. Wäre der Roboter aus metallenen Stäben zusammengebaut, wäre allen klar, dass er keinen Schmerz empfinden kann. Ich bin mit meiner Intuition auch eher auf Ihrer Seite; die Silikonchips im Kopf des Roboters sind wahrscheinlich kaum das richtige Substrat, um Schmerzen fühlen zu können.

«Gerade für chronische Schmerzpatienten kann es extrem frustrierend sein, wenn sie gesagt bekommen, dass mit ihrem Körper alles in Ordnung ist, der Schmerz in ihrem Gehirn stattfindet.»

Dazu fällt mir eine Aussage der Roboter-Ethikerin Kate Darling ein. In einem Interview erzählte sie von ihrer ersten Begegnung mit dem Baby-Dinosaurier Pleo. Als sie den Roboter-Saurier zum Spass kopfüber gehalten habe, habe er plötzlich zu stöhnen begonnen, als hätte er Schmerzen. Darling sagte, die Reaktion des DinoBabys berühre sie bis heute. Das zeigt, dass wir auch einem Roboter, der nicht aus Fleisch und Blut ist und der nicht mal ansatzweise wie ein Mensch aussieht, Gefühle entgegenbringen.

Zumindest eine gewisse Empathie. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, dass dieses Spielzeug wahrscheinlich keine Empfindungen hat. Aber sobald wir Empathie empfinden, wollen wir auf Nummer sicher gehen und lassen den Dinosaurier lieber nicht mehr kopfüber baumeln. Ich weiss gar nicht, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Vielleicht würde ich auch sagen: «Moment mal, Vorsicht bitte!»

In einer Ihrer Arbeiten schreiben Sie, dass Sie vor allem die Erkenntnis überrascht hat, dass Laien und medizinische Fachpersonen Schmerz unterschiedlich wahrnehmen. Was erstaunt Sie daran so sehr?

Schmerz ist etwas, das bis auf ein paar wenige Personen jede und jeder empfindet. Wir alle haben mit Schmerzen unsere Erfahrungen gemacht. Wir lernen von Kindesbeinen an, über Schmerz zu sprechen. Da denkt man doch, dass das Verständnis dafür bei allen etwa gleich ist.

Die Internationale Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes (IASP) definiert Schmerz «als unerfreuliches Gefühl und emotionale Erfahrung», als mentales Phänomen also. Ich als Laie hingegen sage, «mir tut es hier weh», und zeige auf den entsprechenden Körperteil. Empfände ich den Schmerz möglicherweise anders, vielleicht weniger stark, wenn ich ihn als mentales Phänomen begreifen könnte?

Was im Gehirn passiert, kann genauso real sein wie das Geschehen im Körper. Ich denke, jeder muss für sich selber herausfinden, welche Strategie er wählt, um mit seinen Schmerzen umgehen zu können. Manche müssen sich ablenken und versuchen, alles, was im Körper vor sich geht, zur Seite zu schieben. Andere fühlen sich wohler, wenn sie den Schmerz einem Körperteil zuordnen können, wenn er also eine Entsprechung bekommt. Gerade für chronische Schmerzpatienten kann es extrem frustrierend sein, wenn sie gesagt bekommen, dass mit ihrem Körper alles in Ordnung ist, der Schmerz in ihrem Gehirn stattfindet. Das heisst nicht, dass sie sich den Schmerz einbilden, sondern dass ihr Gehirn die ganze Zeit Signale verarbeitet, die den Patienten vorgaukeln, dass in ihrem Körper etwas nicht so ist, wie es sein sollte.

Wenn wir verlassen werden oder wenn ein geliebter Mensch stirbt, schmerzt uns das ebenfalls. Aber wir sprechen dann von Liebeskummer und von Trauer. Weshalb bedienen wir uns in solchen Momenten einer anderen Sprache?

Das tun längst nicht alle. Viele verwenden auch bei Liebeskummer oder Trauer ein Schmerzvokabular. Sie sagen, der Verlust des Partners oder der Partnerin schmerze sie sehr. Was mich dabei interessiert: Ist dieser Schmerz nur metaphorisch gesehen ein Schmerz, oder ist er tatsächlich der treffende Ausdruck für das, was die Leute fühlen? Es gibt ja durchaus metaphorische Schmerzsprache. Wir sagen beispielsweise, das habe ganz schön wehgetan, wie viel wir für diese Hose haben bezahlen müssen.

Wir mussten dafür bluten.

Ja, genau, die Sprache ist teilweise sehr blumig. Wir wissen also alle, dass wir Situationen oder Dinge, die nicht körperlich wehtun, manchmal mit körperlichen Schmerzmetaphern beschreiben. Zum Beispiel wenn wir sehr traurig sind. Die einen sagen, grosse Traurigkeit sei genauso schmerzhaft wie physischer Schmerz, andere sehen das überhaupt nicht so; sie sagen, das sei eine völlig andere Empfindung. Für mich scheint logisch, dass wir auf unterschiedlichen Pfaden dazu kommen, uns über Schmerz zu unterhalten. Ich erzähle immer ganz gern, wie mein kleiner Sohn zu mir sagte: «Papa, mir tut etwas weh.» Als ich ihn fragte, wo er denn Schmerzen habe, begann er seinen Körper abzusuchen. Nach der kleinen Wunde, die er zuvor entdeckt hatte. Aber weil der Schmerz, das Wehtun, in seiner Sprache noch nicht so verankert ist wie bei vielen von uns, die von innen heraus wissen, wo der Schmerz sitzt, musste er die Wunde erst suchen.

Als Sie davon sprachen, dass manche Menschen für emotionalen Schmerz dasselbe Vokabular verwenden wie für körperlichen Schmerz, musste ich daran denken, wie ich mich nach der Beerdigung meines Bruders gefühlt hatte: wie ein verwundetes Tier, ich verkroch mich in meinem Zuhause wie in einer Höhle.

Wir sagen in solchen Momenten ja auch: Ich muss den Schmerz verarbeiten. Was Trauer, Liebeskummer und auch Wut mit körperlichem Schmerz gemeinsam haben, ist die unangenehme Empfindung. Wenn Sie in solchen Momenten Schmerzmedikamente nehmen, lindert das nicht nur die sensorische Seite, sondern auch die affektive, also die Wehtun-Komponente. Deshalb können Schmerzmittel helfen, Trauer oder auch Liebeskummer zu lindern, wenn die Gefühle gar arg sind. Was sowohl in unserem Gehirn wie auch in unserer Sprache alles abgeht, wenn wir Schmerzen haben, traurig sind oder wütend, ist hochkomplex. Früher glaubte man, dass es vom Körper aus einen einzigen Draht nach oben in den Kopf gebe. Mittlerweile wissen wir, dass im Gehirn bei starken Empfindungen alle möglichen Zentren aktiviert sind und dass es so viele Verbindungen gibt, dass wir noch weit entfernt davon sind, alles genau zu verstehen.

Ist Schmerzen fühlen dasselbe, wie Schmerzen haben?

Nein, das Fühlen betrachten die meisten als etwas Mentales, etwas, das im Gehirn geschieht. Wenn jemand Phantomschmerzen hat, würde ich nicht abstreiten wollen, dass die Person Schmerzen fühlt, aber ich würde nicht sagen, dass sie Schmerzen hat. Weil sie nach der körperlichen Konzeption von Schmerz keine mehr haben kann, nun, da es den verletzten Körperteil nicht mehr gibt. In den Studien, die wir gemacht haben, zeigte sich, dass Leute, die einen kleinen Schmerz haben, eher davon sprechen, Schmerz zu fühlen. Bei einer grossen Wunde hingegen sagt man: Ich habe Schmerzen. Faszinierend ist, dass uns diese sprachliche Unterscheidung meist nicht bewusst ist.

Jeder und jede empfindet Schmerz anders. Man kann ihn zwar beschreiben als bohrend, stechend, brennend, aber wie er sich genau anfühlt, weiss nur die Person, die ihn empfindet. Wie können medizinische Fachleute und Laien dennoch eine gemeinsame Sprache finden?

Wenn man die Beschreibung des Schmerzes vergleicht mit der Beschreibung von Farben, haben wir bei Schmerzen doch deutlich mehr Möglichkeiten, uns mitzuteilen. Wir können darüber sprechen, wie intensiv der Schmerz ist, wie lange er bereits anhält, ob er pulsierend ist, wo genau er sitzt. Eine Farbe hingegen können wir nicht beschreiben. Was soll ich zu Rot sagen, ausser dass es Rot ist? Wenn jemand nicht weiss, wie Rot aussieht, hilft es auch nicht, wenn ich sage, rot wie eine Erdbeere.

«Manchmal muss man durch das Tal der Tränen gehen, um etwas zu erschaffen, auf das man dann so richtig stolz sein kann.»

Leute, die Schmerzen haben, bekommen manchmal von anderen zu hören: «Das kann doch nicht so schlimm sein.» In diesem Satz schwingt mit, dass man sich den Schmerz oder zumindest seine Intensität nur einbildet. Kann das sein?

Bei guter mentaler Verfassung ist eine vollständige Schmerzeinbildung sehr unwahrscheinlich. Es kann aber sein, dass man irgendein unangenehmes Gefühl hat und unser Gehirn dieses Signal dann als Schmerz interpretiert. Das geschieht häufiger, als man denkt. Beim Jucken zum Beispiel. Wann juckt ein Jucken nur, und wann empfinden wir es als schmerzhaft? Oder Muskelkater. Die einen bezeichnen ihn als eine Art Schmerz, andere als unangenehm. Egal, ob schmerzhaft oder unangenehm, wir können nicht wissen, wie intensiv die Empfindungen unseres Gegenübers sind.

Was genau meinen wir, wenn wir sagen, etwas müsse erlitten sein?

Das hängt davon ab, ob das Ziel, das wir erreichen wollen, ein körperliches oder ein geistiges ist. Ich kenne das Gefühl, wenn ich mit einem Essay, den ich schreibe, sehr hadere und ewig daran sitze. Wenn ich dann fertig bin und das Ergebnis ein gutes ist, habe ich es erlitten. Und es fühlt sich ein bisschen besser an, als wenn der Essay schwuppdiwupp aus meinen Fingern gekommen wäre. Manchmal muss man durch das Tal der Tränen gehen, um etwas zu erschaffen, auf das man dann so richtig stolz sein kann. Natürlich sprechen wir hier nicht von körperlichem Schmerz. Es geht vielmehr darum, mit sich selbst zu kämpfen und die Zähne zusammenzubeissen. Bei körperlichen Dingen sehe ich es anders. Im Fitness oder beim Kraftsport heisst es oft, «No pain, no gain». Ganz ohne Pain baut man wahrscheinlich keine Muskeln auf. Aber wenn mir jemand sagen würde, «wenn du auf diesen Knopf drückst, verbessert sich dein Tennisspiel um 30 Prozent», würde ich das sofort tun.

Wann tauchte in der Geschichte der Medizin erstmals ein Vokabular auf, mit dem man Schmerzen beschreiben konnte?

Das geht wahrscheinlich zurück bis zu den ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Viele Beschreibungen kennen wir von den griechischen Ärzten Hippokrates und Galen. Was ich aber viel spannender finde als das erste Schmerzvokabular, ist Kolexifikation. Mit diesem Begriff beschreiben wir die Fähigkeit einer Sprache, verschiedene Bedeutungen mit dem gleichen Wort auszudrücken. In manchen Sprachen gibt es zum Beispiel für die Begriffe Wunde und Schmerz nur ein Wort. In anderen Sprachen gilt dasselbe für Krankheit und Schmerz. Da sieht man, dass das Körperliche des Schmerzes in manchen Sprachfamilien so stark verankert ist, dass man gar nicht zwischen der körperlichen Wunde und dem Schmerz oder der Krankheit und dem Schmerz unterscheidet.

Wenn es in unserer Sprache für Krankheit und Schmerz nur ein einziges Wort gäbe, würde ich es aber eher so verstehen, wie die IASP Schmerz beschreibt — als mentales Gefühl, als unangenehme Emotion.

Wirklich? Ich hätte gedacht, dass es auch eher körperlich ist. Weil gerade Krankheit vor zweieinhalb- oder dreitausend Jahren vor allem körperliche Krankheiten waren.

Ich denke nicht an psychische Krankheiten, sondern an Krankheiten wie eine Grippe.

Aber die ist doch sehr körperlich.

«So wie die WHO beschreiben Menschen Gesundheit nur dann, wenn man sie fragt, wann ihr Hund gesund sei.»

Das stimmt. Und doch empfinde ich eine Grippe vor allem mental als sehr unangenehm. Diese bleierne Müdigkeit, die einem alles verunmöglicht. Man kann weder ein Buch lesen, noch fernsehen, noch einen Podcast hören. Wenn ich aber eine Wunde habe, heisst das noch nicht, dass ich mental nicht gut drauf bin.

Wenn ich eine andere Person als krank beschreibe, würde ich sagen, dass sie gewisse körperliche Symptome hat. Natürlich schwingt mit, dass sie sich nicht gut fühlt. Möglicherweise haben wir ein unterschiedliches Verständnis von Kranksein.

Das kann gut sein. So, wie es ja auch ein unterschiedliches Verständnis von Gesundheit gibt.

In genau diese neuen Gefilde wagen wir uns derzeit, wir möchten wissen, was es bedeutet, gesund zu sein. Für die Weltgesundheitsorganisation sind wir dann gesund, wenn wir keine Krankheit haben. Aber so wie die WHO beschreiben Menschen Gesundheit nur dann, wenn man sie fragt, wann ihr Hund gesund sei.

Was sagen sie dann?

Wenn er gut frisst und sein Fell schön glänzt.

Und er nicht hinkt und keine erkennbaren Schmerzen hat.

Ja, genau. Hier kommen die WHO-Definitionen zum Tragen. Für uns Menschen aber ist Gesundheit eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der Faktoren wie Lifestyle und mentales Wohlbefinden eine grosse Rolle spielen und die eingebettet ist in ein soziales Netzwerk. Gesundheit ist also weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit.